【中国情勢】

<内政>

2002年末から2003年初頭にかけ発足した中国新指導部は、経済建設を優先課題として取り組みつつ、内政、外交ともに成果を収めてきている。

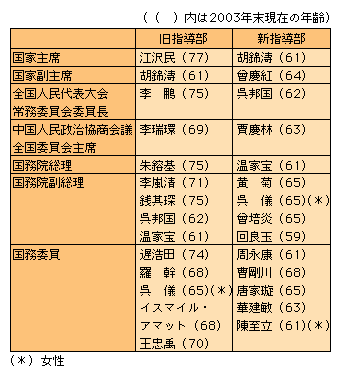

2002年11月の中国共産党第16回全国代表大会(党大会)の際に胡錦濤党総書記をはじめとする新指導部が確定したことを踏まえ、2003年3月に行われた第10期全国人民代表大会第1回会議において、胡錦濤国家主席、温家宝国務院総理を中心とする新たな国家指導者が選出された(

新旧対照表参照)。また、同会議で行われた政府活動報告では、2003年の経済成長率目標を7%前後と設定し、消費拡大による内需拡大の重視、西部大開発の推進等の方針を示し、失業者対策、社会保障の充実など弱者対策の重要性を強調した。このほか、同会議では、国務院機構改革が行われ、商務部の新設、国家発展計画委員会の国家発展改革委員会への改組などが行われた。

新たな国家指導部の選出直後、中国においては重症急性呼吸器症候群(SARS)が流行し、経済、社会面での悪影響が生じたが、胡錦濤国家主席及び温家宝総理による陣頭指揮の下、政府全体が一体となった取組が続けられ、6月末には一応の事態の収束を見た。

中国共産党成立82周年記念日の7月1日、胡錦濤党総書記は「『三つの代表

(注9)』重要思想理論研究会」において「重要講話」を行い、江沢民前総書記が提唱した「三つの代表」の貫徹を呼びかけ、前指導部の方針を継続していく姿勢を示すとともに、「立党は公のため、執政は民のため」との新たなスローガンの下、大衆の実益を重んじる姿勢を強調した。

10月には、新指導部発足後初の本格的全体会議である三中全会(第16期中央委員会第3回全体会議)が開催された。同会議では、「社会主義市場経済体制に関する決定」「憲法修正案」が採択されるとともに、中国が現在直面している各種問題(経済体制改革、国有企業改革、農業・農村問題、市場の役割、西部大開発、就業問題等)が討議された。

また、10月には、中国初の有人宇宙飛行船「神舟5号」の打上げに成功し、国内外の関心を集めた。

胡錦濤国家主席・温家宝総理を中心とする新指導部は、基本的には江沢民体制当時の政策方針を踏襲しながら、党・政府の学習会・工作会議の公表等政治の透明性の向上、農村問題、失業者対策、西部・東北問題への取組等社会的弱者の重視、頻繁な地方・現場視察、奢侈の廃止等の実務重視といった独自色を打ち出しつつ、着実な政策運営に当たっている。また、2004年3月に開催された第10期全国人民代表大会第2回会議では、憲法改正が行われ、「三つの代表」が国家の基本方針として憲法に盛り込まれるとともに、私有財産権の保護、人権の尊重も盛り込まれた。

<経済>

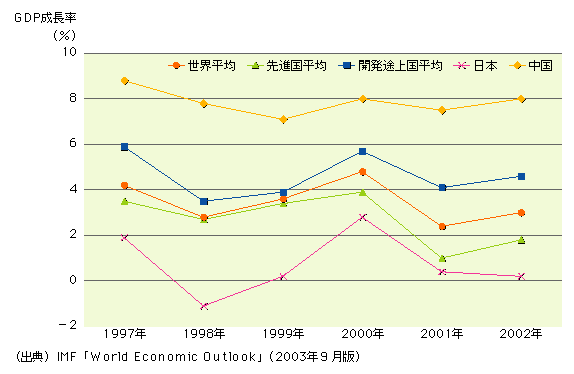

中国経済は、過去25年間にGDP成長率年平均9%を超す高成長を達成し、GDP規模において世界第6位(米国、日本、ドイツ、英国、フランスに次ぐ)になるなど急成長を遂げた。この背景には積極的な外資導入及び世界市場への輸出促進が貢献した。2003年もSARSの影響が一部あったものの、通年の成長率は9.1%を記録した。

中国の新指導部は、2002年11月の中国共産党第16回党大会で決定された2020年までにGDPを2000年時の4倍増とするという方針を掲げ、経済成長を優先する政策運営を行っている。2004年3月に開催された第10期全国人民代表大会第2回会議では、今年の取組として、経済成長率を引き続き7%前後に設定するとともに、依然深刻な農業・農村問題、雇用、地域間格差是正等を重視し、調和のとれた発展を目指すことを強調している。

<対外関係>

中国は、最優先課題である経済発展の確保のために安定した国際環境を必要としており、米国、ロシアなどの大国との関係発展、日中韓三国協力など近隣諸国との協力強化及び国際的な枠組みへの積極的な参加等の全方位外交を展開している。そのような方針は、新指導部の下においても継続されており、特に最近では北朝鮮をめぐる六者会合や対ASEAN外交をめぐり、中国の積極的な外交が注目されている。

米中関係は、国際場裡での首脳会談(6月エビアン、10月APEC)において「建設的協力関係」を確認するとともに、北朝鮮の核問題、イラク問題等をめぐり、首脳間や外相間の電話会談が活発に行われた。また、12月には、温家宝総理が訪米し、台湾問題、北朝鮮情勢、貿易通商問題、通貨問題等について議論が行われた。

北朝鮮の核開発問題については、中国は、朝鮮半島の非核化及び対話による平和的解決を望むとの立場から、関係諸国との調整を行い、4月に米朝中の三者会合、8月及び2004年2月には六者会合を開催するなど、問題解決のために積極的な役割を果たしてきている。

東南アジア諸国との関係では、10月に東南アジア友好協力条約(TAC)、中国・ASEAN戦略パートナーシップ共同宣言に署名するとともに、政治、経済、社会、安全保障及び地域・国際協力での協力強化が合意された。また、6月にはバジパイ印首相が訪中(インド首相としては10年ぶり)し、中印関係を発展させていくことにつき合意した。

6月のG8首脳会合には新興国・開発途上国との対話の場に胡錦濤国家主席が中国の代表として初めて参加したほか、6月の上海協力機構首脳会議においては、同機構の事務局を北京に設置することで合意するなど、国際的な枠組みにおける取組を強化している。

<

香港>

2003年1月、董建華(とうけんか)行政長官は、香港経済の再生、中国本土との協力強化、財政赤字の解決、基本法第23条関連立法等に関する改革方針と具体的施策を提示した。香港基本法第23条関連法(反国家的行為・組織を禁ずる香港独自の法律)案については、香港住民の自由や基本的権利が脅かされるとの懸念から、7月1日に50万人規模(主催者発表)のデモが発生したため、採決は見送られた。9月5日、董長官は同法案を撤回し、関連立法を再検討する旨表明した。

2003年上半期、香港経済は、SARSの発生によりサービス業をはじめ全体的に大きな打撃を受けたが、6月以降は、外需の好調、観光の回復、消費の好調、不動産や証券市場の回復や取引の活性化により通年の実質経済成長率は3.3%(対前年比)となり、主要課題であるデフレ、失業、財政赤字は若干緩和された。また、6月、中国本土と香港の間で、経済貿易関係の緊密化を促進するため「中国本土と香港のより緊密な経済貿易関係のアレンジメント(CEPA)

(注10)」が署名された。