【日中関係】

日中平和友好条約締結25周年にあたる2003年には、日中国交正常化30周年であった前年に続き、両国間で幅広い分野における交流が緊密に行われた。首脳レベルの交流については、小泉総理大臣が5月にサンクトペテルブルクにおいて胡錦濤(こきんとう)国家主席との間で中国の新体制発足後初の日中首脳会談を行ったほか、10月には、ASEAN+3首脳会議の際に温家宝(おんかほう)総理との間で、APEC首脳会議の際に再び胡錦濤国家主席との間で首脳会談を行った。

また、川口外務大臣は、4月に訪中し、温家宝総理、唐家

(とうかせん)国務委員、李肇星(りちょうせい)外交部長と会談したほか、6月のASEAN+3外相会合、8月の李外交部長訪日、9月の国連総会の際にそれぞれ日中外相会談を行った。

さらに、8月には福田官房長官が訪中、9月には呉邦国(ごほうこく)全国人民代表大会常務委員会委員長が訪日し、それぞれ日中平和友好条約締結25周年の記念行事に参加するなど活発な往来が行われた。このほか、日中関係の緊密化に伴い、日中両国政府の幅広い分野における協力を進めるとともに、諸問題への対応につき話し合うため、各種の政府間協議

(注4)が行われた。

<日中経済関係>

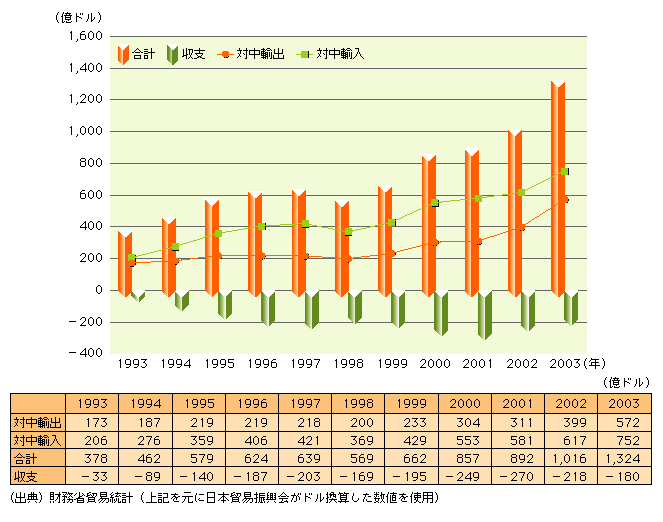

2003年の日本と中国の経済関係は、中国のWTO加盟を契機として一段と発展し、貿易総額は、対前年比30.4%増加し、1,324億ドル(約15兆44億円)と史上最高を記録した。中国は、引き続き最大の対日輸出国であり(輸出入総計では第2位の貿易相手国)、日本は中国にとっての第1位の貿易相手国である。同時に、日本の対中輸出も43.6%と大幅に増加し(中国の対日輸出は21.9%増加)、日本にとり輸出先としての中国市場の重要性が増してきている。また、対中投資も、2003年度上半期、届出ベースで1,558億円と、対前年同期比で35.5%の大幅な伸びを示した

(注5)。

2002年4月のボアオ・アジア・フォーラム

(注6)における講演で小泉総理大臣が述べたとおり、中国の経済発展は、日本にとっての「挑戦」、「好機」として具現化しつつある。一方で、一部の分野において発生する経済摩擦を未然に防止することは重要である。こうした観点から、10月31日に東京で開かれた第2回日中経済パートナーシップ

(注7)協議(次官級)においては、第1回協議に引き続き、両国間の経済問題の早期発見と紛争の未然防止を図るため率直な意見交換が行われ、日本側からは、中国によるアンチ・ダンピング調査、中国のWTO加盟時の約束事項の履行、知的財産権保護、対中投資に関連した諸環境の整備等について問題提起を行った。

<新日中友好21世紀委員会>

新日中友好21世紀委員会

(注8)は、日中友好協力関係を21世紀において安定的に発展・強化させていくため、日中双方の有識者が広範な角度から日中関係を検討し、両国政府に提言・報告を行うものとして、5月の日中首脳会談において設置に合意し、10月の日中首脳会談において、日中双方の新委員による第1回会合の開催につき合意された。

12月に大連において行われた第1回会合では、日中双方の委員の間で活発な議論が行われ、日中関係を長期的・大局的観点から捉えていくことの重要性につき共通認識が得られた。さらに、日中関係は経済面、人的交流面を中心に全体として極めて良い方向に進んでいるとの認識の下、両国が直面する「チャンスとチャレンジ」のリストを作成し、小グループ会合を開催してさらに意見交換を継続することで合意した。

<中国黒竜江省チチハル市における毒ガス事故>

8月、黒竜江省チチハル市で、建設作業中に旧日本軍の遺棄化学兵器により死亡者1名を含む44名の中毒患者が出る事故が発生した。日本は、事故発生直後から、事実関係確認のためのチーム、事故原因となったドラム缶の仮梱包及び本格梱包チーム、医療専門家チームを派遣するなど、本件に誠実に対応した。

その後、本件の解決に向け日中間で話し合いが行われた結果、10月19日、日本は、本件事故との関連で、遺棄化学兵器処理事業に係る費用として3億円を支払う旨表明し、日中両政府は、これをもって、本件事故に係る善後処理問題の最終的な解決とすることが文書により確認された。

<中国の海洋調査船の活動>

2001年に相互事前通報の枠組みが成立した東シナ海における日本の排他的経済水域内での海洋の科学的調査については、2003年はこの枠組みに基づく事前通報が行われ、この枠組みが基本的に有効に機能してきていることが内外に示された。一方、東シナ海以外の日本の排他的経済水域において、中国の海洋調査船が国連海洋法条約に合致しない行動をとった事例も見られ、その都度、日本から中国に対し当該活動の即時中止及び再発防止につき厳重に抗議してきている。この問題を含め、海洋の科学的調査については、6月の日中外相会談などの機会を通じ、そのルールの遵守と透明性の向上の重要性を日中双方で確認してきている。

<領事関係国際約束の締結交渉>

両国間における人的往来の緊密化に伴い、10月に発生した中国西安・西北大学における邦人留学生に対する騒動事件の際にもみられたように邦人保護をはじめとする領事分野における協力の重要性が高まっている。こうした中で、2002年5月に発生した、いわゆる

在瀋陽日本国総領事館事件を受け、日中間の領事協力の枠組みに関する第1回協議が2002年8月末に北京で、第2回協議が2003年1月に東京で開催された。4月の日中外相会談では、邦人保護、治安協力等の観点から領事通報の義務化等を目指す領事関係国際約束締結交渉を開始することで一致し、同月、第1回交渉を実施し、引き続き日中政府間で調整が行われている。

<対中国経済協力>

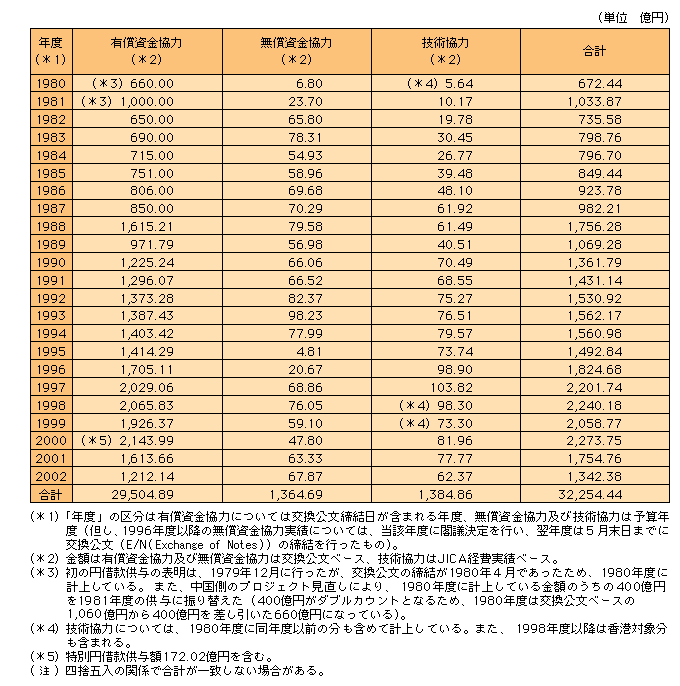

中国が、さらに開かれ、安定した社会となり、国際社会の一員としての責任を一層果たしていくようになることは日本にとって重要である。その観点から、日本は、中国との間で重層的な関係を構築し、この方向に向けた中国自身の自助努力では足りない部分を側面支援してきている。1979年より実施してきた対中国ODAもその文脈の中で重要な役割を果たしてきた。

政府は、中国の経済発展に伴う援助需要の変化や対中ODAに対する国内の厳しい見方等も踏まえ、2001年10月に策定した対中国経済協力計画に基づいて対中ODAを大幅に見直してきた。まず、重点分野を沿海部の経済インフラ建設から、日本にとっての利益も踏まえ、環境保全等の地球規模問題対策、改革開放支援、内陸部の貧困対策、相互理解の増進に資する人材育成等に絞り込んでいる。また、供与規模についても、従来の規模を所与とせずに、中国のみならず日本の国益にもかなう案件を選定して積み上げる形で決定している。近年、対中ODAは大幅な減額となっており、その大部分を占める円借款は、平成14年度には対前年度比約25%減(対前々年度比43.5%減)となった。またすべての案件が内陸部対象のものであり、金額の7割が環境関連分野に当てられた。

2003年春の中国におけるSARS感染の拡大に対処するため、日本は緊急無償資金協力や国際緊急援助隊専門家チームの派遣など総額約17億6,000万円の支援を実施した。そうした日本の支援に対して、胡錦濤国家主席をはじめとする中国側関係者より深い謝意が表明されたほか、中国国内で大きく報道され、日中関係の増進にも大きく寄与した。

(とうかせん)国務委員、李肇星(りちょうせい)外交部長と会談したほか、6月のASEAN+3外相会合、8月の李外交部長訪日、9月の国連総会の際にそれぞれ日中外相会談を行った。

(とうかせん)国務委員、李肇星(りちょうせい)外交部長と会談したほか、6月のASEAN+3外相会合、8月の李外交部長訪日、9月の国連総会の際にそれぞれ日中外相会談を行った。