|

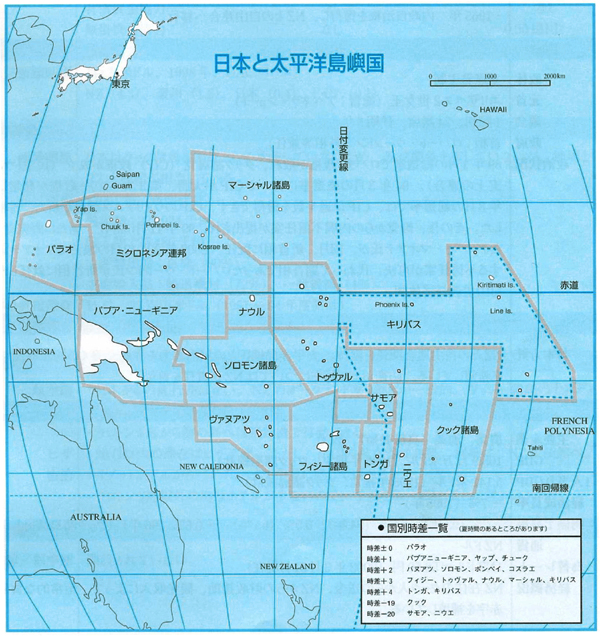

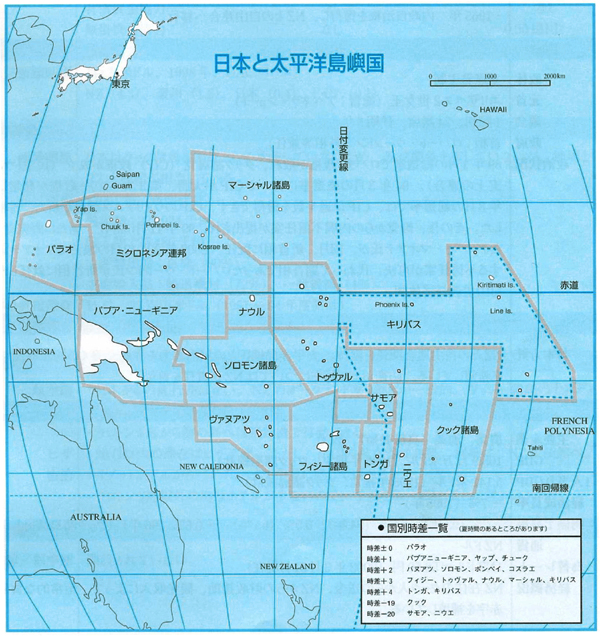

日本と同じ島国!縦の関係構築を目指して!

~第3回太平洋・島サミット事前インタビュー~

アジア大洋州局大洋州課 山口 祐志 地域調整官に聞く

収録:平成15年3月13日

|

慶応義塾大学法学部

村上 翼さん |

皆さんは太平洋の島国と言えば何を思い浮かべますか?青い海!白い砂浜!透き通るサンゴ礁!このような平和で美しい楽園のイメージが強いのではないでしょうか。観光地として馴染みの深いフィジー、パプア・ニューギニア、パラオには、日本からも直行便が飛んでいます。約4000もの島々が散らばる太平洋島嶼国で構成される太平洋諸島フォーラム(PIF)と日本は、これまでどのような関係を築いてきたのでしょうか。2003年5月に日本が開催する「第3回太平洋・島サミット」に先駆けて、アジア大洋州局大洋州課の山口地域調整官に、今回のサミットの概要や目的、今後の日本との関係強化についてお話を伺いました。(村上)

村上:はじめに今回の「第3回太平洋・島サミット」に関する質問に入る前に、太平洋島嶼国の歴史と文化についてお聞かせください。

山口:16世紀以降に世界の列強が太平洋を発見しました。18世紀末以降、新規の参入者として豪州、ニュージーランドに英国系の移民が、また19世紀以降フィジーにインド系の移民が渡ってきました。現在では、こうした新規の参入者の人口が先住民(700万人)の3倍を超える2,250万人に上り、先住民の人口シェアが減少しています。先住者達の後継世代がこの地域で果たしている役割は重要です。「新世界」といわれる北米、中南米、カリブ、太平洋島嶼地域の中で、太平洋島嶼国ほど先住系住民が活躍している地域はありません。これは、唯一例外的な現象と断言しても良いと思います。例えば、豪州でアボリジニー(17万人)が手厚く保護され、ニュージーランドでマオリ(52万人)が共存している現況を例外とすれば、その他島嶼国と自由連合地域では、先住民達独自の国家や地域が成立しています。また、フィジー諸島共和国は、先住民であるフィジー系(40万人)と移民したインド系(35万人)が暮らす共存国家です。今回の太平洋・島サミットの主役は、これら先住民で構成される太平洋地域の指導者たちです。後ほど述べますが、これら先住民の指導者たちと日本がパートナーシップを強化していこうとの趣旨で日本が開催することになったのです。

村上:そもそも太平洋諸国フォーラム(PIF、Pacific Islands Forum)とはどのような集まりなのでしょうか。

山口:太平洋上に浮かぶ豪州、ニュージーランドに加え、12の島国と2地域で構成される全部で16の国と地域のことを指します。ここで、PIF加盟諸国の共通点を見出そうと思うのですが実は大変難しいことなのです。と言いますのは、出身ルーツ、言語、文化的な特徴、伝統といった基盤だけみても複雑で多様化しているからです(笑)。しかし、あえて3つほど共通点を挙げると、第一に、すべての国が植民地の経験を持っています。唯一の例外といわれるトンガでさえも1900年から70年間はイギリスの保護領でした。このため、伝統文化を守ろうとする傾向が非常に強く残されていますが、すべてがキリスト文化圏となるなど、欧米の文化と伝統文化が混在しています。第二に、等しく太平洋を共有していることです。同一の海洋資源に依存していることに加えて、環境問題に関しても日本とともに重要視しています。第三に、これが一番重要なのですが、国土の規模が非常に小さく(特に人口2,000人程度のニウエ(地域)や1万人超のツバル)、島が拡散し(キリバス海域は、カリブ地域がすべて入ってしまうほど拡がりを持つ)、海外市場からも遠隔の地に置かれています。これら3つの共通点は、PIF諸国にとって三重苦でもあり、経済能力を限定するのみならず、国家的・地域的レベルでの脆弱度と後進性を先鋭化してきているのです。特に運輸、通信、教育分野で甚だしい。皮肉なことに、世界のグローバル化の進展から疎外されるPIF小規模諸国にとっては厳しさが増している事情を理解してあげることが必要です。

このPIFの最後の頭文字にフォーラムという名称が冠されているとおり、対話機構であり、政治、経済統合を目指す段階まで辿り着いていません。その前身であるSPF(南太平洋フォーラム)が1971年に創設されたのは、フランスによる仏領ポリネシアでの核実験反対という政治・安全保障分野での勢力が結集されたのが発端です。当時独立していたサモア、ナウル、フィジー、トンガの4カ国で結成されて以降、1994年のパラオまでに域内独立国家の誕生が相次ぎ、それに従って、PIF加盟国がカバーする海域も地球全体の6分の1に達し、島数も4,000以上(うち半分はマーシャル諸島(1,225島)と、ソロモン諸島(1,000以上))に膨張しています。PIFは旧宗主国である豪州、ニュージーランドが加盟している点でその他の地域フォーラムとは異なります。原則年一回、首脳レベルで開催される総会で、政治、経済、安全保障など幅広い分野で域内の関心事項について討議され、決定事項は、伝統を重んじてすべて全会一致方式により、この地域の三重苦を克服するための協力が進められています。

|

|

アジア大洋州局大洋州課

山口 祐志 地域調整官 |

村上:太平洋島嶼国の現状(経済発展、環境問題、人材育成など)について教えて下さい。

山口:太平洋島嶼国は(1)メラネシア(2)ミクロネシア(3)ポリネシアの3つの地域に分かれています。まず、それぞれの地域の特徴についてお話しますと、パプアニューギニア、ソロモン、バヌアツとフィジーが位置する(1)では、面積が比較的大きく、特にパプアニューギニアのように金、石油、銅などの地下資源に富む国もあり、比較的土地の生産性が高いことが特徴です。(2)から(3)の地域に関しては、火山島(サモア、トンガ、ミクロネシアの東、クック諸島の南)が肥沃な土壌を形成し熱帯性の農作物に適している一方で、サンゴ礁の島々(キリバス、マーシャル、ツバル、ナウル、パラオ、ニウエ、クック諸島の北)では、土地が痩せていて降水量も乏しく、生産性は著しく低いという違いが見られます。地球温暖化の影響を深刻に受けとめる傾向が強いのは、これら低地性のサンゴ礁の島国です。次に太平洋島嶼国全体について見ると、ほとんどが一次産品依存型の経済で、一般的には、農業と漁業に従事する就労者の比率が高いです。例外として、パラオのように9割以上の人口が第三次産業に従事している国もあります。製品、産品の品質も十分な競争力を備えるには至っていないのが現状です。そこで旧宗主国(豪州、ニュージーランド、フランス)などが援助しています。例えば、バヌアツは、共同統治を行っていたイギリスとフランスから、パプアニューギニアとソロモン諸島は地理的に近い豪州から援助を受け、ニュージーランドは、その自治領であるクックとニウエに支援を行っています。また、第二次世界大戦後、信託統治をしていたアメリカは、ミクロネシア地域3国(マーシャル、ミクロネシア、パラオ)に向けて自由連合協定に基づく財政支援を行っています。国の経済を支えているもう一つの要因は、出稼ぎ労働者からの自国への送金ですね。例えば、アメリカ領サモアやニュージーランドに住んでいるサモア人やトンガ人、ニュージーランドに住んでいるクック、ニウエの人々が送金をして何とか自国の経済を支えようと努力しています。

村上:日本との関係について伺います。日本が協力(援助)している分野は何でしょうか。具体的にお聞かせください。

山口:日本から見て島嶼国は、1960年代から90年代にかけて独立してきた比較的新しい国です。先ほども述べましたが、島嶼国は、最近まで宗主国が信託統治国であった豪州、ニュージーランド、フランス、アメリカ一辺倒という関係にありました。現在はこうした従来の関係から脱皮し、独立国家として新しい関係を築いていく過渡期にあり、こうした中で、日本への関心も急速に高めてきています。この辺の背景としては、自然発生的な側面と、お互いが一生懸命努力してきた側面が混在しています。

PIF諸国の独立が相次いだ80年代に成立した国連海洋法条約で排他的経済水域が認められた結果、地域全体で約2,000万平方キロメートル(中国の陸地面積(960万平方キロメートル)の約2倍)の海域を保有するに至り、マグロ、カツオなど豊富な魚資源を持つ食糧の宝庫となりました。一部メラネシア地域では、木材資源や金、銅などの鉱物資源が開発され、加えて美しい海と自然の恵みにより、日本との距離も比較的近いという利点もあって、近年島嶼国を訪れる日本人観光客も増えています(特に、日本からの直行便が運航されるパラオ、パプアニューギニア、フィジー)。パラオに関しては、毎年訪れる日本人観光客がパラオの人口(2万人以下)を超えてしまっているんです(笑)。観光産業への日本の投資も増えています。

次に日本から見るとPIF諸国の海域は、真南に位置します。日本の南方に垂直方向に伸びる海域、つまり太平洋の西側海域は、日本がアジアと西半球以外のすべての外国と貿易する通り道なのです。例えば、中東からの石油、豪州からの鉱物資源を輸入し、また日本製品の輸出に大きくかかわる海となっていますので、太平洋島嶼国の安定は不可欠であると言えます。PIFの島々は日本にとって馴染みがある地域であるともいえます。太平洋島嶼諸国の多くは、日本にとりかつて国際連盟時代の委任統治地域でありましたし、太平洋戦争の激戦地を含んでいます。ミクロネシア地域のパラオ、マーシャル、ミクロネシアでは、数多くの日系人が居住しています。多くの祖先は沖縄出身者です。PIF地域全体に共通しますが、親日的ですし、国連でも一貫して日本の立場を支持してくれます。

日本はこれまで全ての島嶼国への協力を行ってきています。青年海外協力隊員やシニア・ボランティア、専門家などが初等教育、人材育成、環境、保健衛生、ITに至る幅広い分野で活躍中です。PIF側からは港湾、漁業施設、橋、空港滑走路、病院、道路といったインフラ整備へのニーズは現在でも根強いものがあります。これまでもパラオに建設された友好の橋が記念切手になったり、サモアに建てられた国立大学のキャンパスが周辺地域からの留学生の急増ブームを引き起こすなど、顔の見える日本の援助が見受けられます。草の根無償資金協力により、過去3年だけ見ても100以上の小・中学校の校舎が新築や増・改築されています。自立のための支援ですから対等なパートナーシップを大前提の協力が行われています。

|

村上:環境問題に関して何か取り組んでいることはありますか。

山口:パラオではサンゴ礁センターを作り、サモアのSPREP(南太平洋地域環境計画)に研修センターを建設しました。沖縄にあるJICA研修センターは毎年多くの人を受け入れて、環境分野でも知見と技術が習得される機会が設けられています。日本はこの太平洋島嶼地域全体では主要なドナー国として大きな役割を担っています。また、最近はひとつの支援プロジェクトから域内全域にも効果が波及するような地域レベル協力を重視しています。例えば、衛星を使って南太平洋大学本校(フィジー)、その他域内分校での授業がPIF各国が視聴可能となる遠隔教育施設設備と、その拡充のための人材育成支援計画なども行っていますね。

村上:これまでの「太平洋・島サミット」開催から定期化に至るまでの経緯と同サミットに対する評価について教えてください。

山口:1997年に初めて「太平洋・島サミット」が東京で開催されましたが、これはその10年ほど前から進展した日本とこの地域との友好・協力関係が結実したものと言えましょう。1987年以降、毎年PIFの議長を日本へ招待し、89年以降は、毎年のPIF総会直後に日・PIF間域外国対話を通じて、PIF側首脳レベルとのパイプを強化するための外交努力が最初の97年まで10年間継続されてきました。また、太平洋諸島センターを東京に設立するための協定も96年署名されました。太平洋・島サミットは定期化されているわけではありませんが、97年以降おおよそ3年に一度日本で開催されてきています。一回目のサミット直後、97年12月に地球温暖化防止のための京都会議が開催され、98年には貿易投資観光促進のための南太平洋総合展示会が開催されています。98年以降日本側は域外国対話にハイレベルの代表団を継続的に派遣し、政策対話ミッションも実現しました。2000年4月には、宮崎で第二回目のサミットが実施され、協力対象分野が幅広く網羅される「宮崎イニシアティブ」を作成し、現在もそのフォローアップを継続中です。具体的な協力対象分野としては、開発のための人造り、教育機会の提供、女性の支援、ITの推進、経済改革努力の支援、健全な経済制度の整備、海洋気象観測の実施、サンゴ礁の保全、廃棄物対策、再生可能なエネルギーの導入、水産資源の有効利用、海洋資源の調査、文化遺産の保存、人間の安全保障、健康、知的対話(大学間)、地域機関への支援などが挙げられています。また、宮崎サミットでは気候の変動、廃棄物の管理、汚染の防止、生物の多様性などの環境問題が地球の将来にとって重要であるという強い認識の下に「太平洋環境声明」も発出されました。こうした問題意識の幾つかについては、第三回サミットの議題として引き継がれる方向で準備がなされつつあります。

村上:では、今の質問とも関連して今回の「第3回太平洋・島サミット」開催の概要、意義と目的についてお聞かせください。

山口:扱われる案件には21世紀型のテーマが含まれます。海洋、地球環境の改善を具体化していく過程で太平洋島嶼地域との関係を深めていけると考えています。最近は、日本が島国であるとの意識が薄れていますが、日本の南の位置する西太平洋地域に焦点を当てていくことは自然の流れでもあります。5月の第3回目のサミットは、この地域への日本の関わりを再確認するだけでなく、お互いの共通の関心、協力分野を首脳レベルで特定し、できれば具体的に何をするのかとの点まで詰めることができるように準備しています。太平洋島嶼国は、ほぼ例外なく小国で構成されていますから、常に外交の焦点が当てられる地域ではありません。太平洋島嶼地域に、日本は一貫して対等なパートナーシップを前提に、相手の意向を最大限に尊重し、自立できる協力を模索し続けてきています。今回のサミットでは、今までの着実な成果に加え、こうしたフレンドリー外交の将来の進路がさらに明確化されるようなレールづけをしていきたいと思っています。以上を踏まえつつ、グローバルな問題として重視されている環境、人材育成、人間の安全保障、保健衛生、平和の構築といった地域の諸問題をめぐる協力について討議が行われる予定です。これらテーマは第2回宮崎サミット後のフォローアップ案件であると同時に、昨年6月のカナダでのG8首脳会議や昨年8月の持続可能な開発に関するヨハネスブルク首脳会議、京都で開催される世界水フォーラム(今年3月)など主要な国際会議に引き続いて討議される側面があります。また、今年の秋には日本で開催される第3回アフリカ開発会議(TICAD III)で取り上げられるテーマとも一部重なっています。このように国際社会が途上国の抱える諸問題解決への取り組みを強化しつつある全体の流れの中で、日本がPIF地域を対象に「太平洋・島サミット」を開催することは、国際社会の大きな流れに連動した立場表明が求められるという意味合いがあります。また、このサミットの二週間後にエビアンG8サミットが控えています。PIF出席首脳側に立てば、今年のG8サミットに出席する日本の総理大臣を通してこの「太平洋・島サミット」の声が間接的に反映される機会として捉えられています。PIF側は大きな期待を込めてこの島サミットに臨んでくると思われます。

|

村上:今回の「太平洋・島サミット」を沖縄で開催する意味は何でしょうか。

山口:沖縄は、日本と太平洋諸国が島を共通基盤として結ばれていることを認識するには、日本では最適地の1つです。さらに、沖縄は太平洋島嶼国に最も近いという点があります。特にミクロネシア地域との交流はすでに開始されています。知的交流分野では、第2回太平洋・島サミットを宮崎で開催した直後の2000年7月に、琉球大学を会場にして太平洋の学長サミットも開催されました。同大学を拠点に活発な交流が展開中です。更に、マングローブやサンゴ礁を共有する自然環境の保護・育成の分野では琉球大学以外にも、公的な研究、研修の施設が沖縄に設置されているほか、NGOが活発な活動を展開中の日本国内での一大拠点でもあります。また、沖縄はリサイクル社会、観光といったようなPIF諸国と相通じる共通関心分野が多く、また豊富な経験を持っています。沖縄とPIF諸国との協力促進が期待できますね。また、世界全体を見ると垂直な関係がいくつか存在します。つまり、南北両半球を結び付ける縦軸の関係のことです。例えば、欧州連合(EU)とアフリカ、北米と中南米・カリブの関係です。それ以外に考えられる世界の縦軸関係は、日本と太平洋島嶼国関係しか残されていないでしょう。フロリダの南端・マイアミを玄関口にするアメリカと中南米・カリブの関係との比較で、日本・太平洋島嶼国関係において、同じ北緯25度位に位置する沖縄が担ってきている役割は、こうしたアメリカ型のようなやや一極集中型の玄関先という段階まで至っていないものの、東京、名古屋、関西地方に加えた追加拠点として沖縄の役割は既に始まっています。今回のサミット開催地を契機として、さらに沖縄の役割を期待したいですね。

村上:最後に今後の日本と太平洋島嶼国との関係強化についてお聞かせください。

山口:日本外交の対象地域を地理的な単位で見ると、太平洋島嶼国地域は最も新しいと言えます。未だ外交上先駆けの段階ですが、97年の第1回サミット以来、急速に熟成度を増しつつあるのではないでしょうか。いずれ従来からの政府レベルのメニューだけで対応できなくなることは目に見えています。昨年発足した日本・パプアニューギニア協会のような非政府団体の役割が強まってゆくのは自然の流れと考えられえます。また、サミットに合わせて太平洋諸島センター、ジェトロ、PIF事務局共催による太平洋諸島総合展示会が東京で開催されます。サミットの翌週には、沖縄でも太平洋諸島ワークショップが予定されています。このようなイベントを通じて、将来に向けた案件の裾野の拡大に拍車がかかるのではないかと期待していますね。個人的な見解ですが、手付かずの部分が残る太平洋島嶼国は非常に将来性があると感じています。まだまだ宝が埋まったままですよね(笑)。日本の民間企業、NGO、NPO、そして国民の皆さんがPIF地域に行って実地体験できるような時代が来ると期待しています。それまでの間は、私たちがレールを敷く作業に力を入れ、基盤作りの作業をしっかり行って行きたいと考えています。

村上:本日はどうもありがとうございました。

【インタビューを終えて】

アメリカと日本、欧州と日本、そして中国と日本といったようにこれまで日本は、地理的に見て「横」の関係を強化してきました。太平洋島嶼国は、我が国と同じ島国であり、独自の伝統と文化に誇りを持って暮らしています。今後も、彼らにとって北に位置する日本が垂直に手を伸ばし、お互いに手を取り合う「縦」の友好関係が期待できそうです。今回の「太平洋・島サミット」を通してお互いの安定と繁栄を享受し、信頼を乗せた「直行便」が双方から運行できる関係を築いていきたいと思いました。(村上)

| ※ |

・ |

ミクロネシア(パラオ、ミクロネシア、マーシャル、ナウル、キリバス) |

| |

・ |

メラネシア(パプアニューギニア、ソロモン、バヌアツ、フィジー) |

| |

・ |

ポリネシア(ツバル、トンガ、サモア、ニウエ、クック諸島) |

|

|