情報通信技術(IT)については、その負の側面である国際的な

情報格差(

デジタル・ディバイド)を取り上げ、先進国と途上国の間の経済格差等を更に増大しかねないという議論がある。しかし、ITが21世紀に向け経済社会全体に活力をもたらす鍵を握っているという事実は否めず、先進国のみならず、途上国もITを活用することにより従来考えられなかった発展が可能になる。更に言えば、ITは先進国と途上国の格差を克服する可能性も孕むものであろう。

実際に、ITが積極的に導入され、普及している国においては、関連設備投資の拡大、経済効率の上昇等を通じて、高い経済成長率が持続しており、途上国の中にも、産業構造の高度化、国際競争力の強化を通じ、経済を急速に発展させた例が見られる。また、ITは、例えば遠隔教育

(注1)や遠隔医療等の分野で新しい可能性を秘めており、ITの活用による途上国の社会開発の推進も期待される。更には、IT革命は、経済のみならず政治・社会の領域においても政府の情報公開や、市民の政治参加の促進等を通じて大きなインパクトをもたらしうる。

以上のような観点からすれば、世界的なIT問題については、デジタル・ディバイドの視点から否定的に捉えるのではなく、更なる発展に向けた機会、即ち

デジタル・オポチュニティーであるとの観点を重視していく必要があろう。

このような問題意識に基づいて、途上国においてITがもたらす課題と機会について意見交換し、相互の認識を深めるために、2000年7月外務省、大蔵省、

国連開発計画(UNDP)及び世界銀行の共催により、国際シンポジウム「ITと開発協力」が、延べ700名を超える参加者を得て開催された。

シンポジウムでは、まず先進国と途上国それぞれに対してITがもたらす政治、経済、社会面でのインパクトを分析し、その上で、ITを導入した先進国及び一部途上国の経験

(注2)を通じた教訓等を踏まえ、今後、途上国が開発を進めていくに当たりITがいかなる役割を果

たすか、また後発開発途上国の直面するデジタル・ディバイドの問題にいかに対処するかについて、先進国、途上国、国際機関各々の視点から議論した。

本シンポジウムの議論を通じて、ITが開発を推進するための有効な手段であり、チャンスであるとの考え方が幅広く支持されたことは特筆される。また、本シンポジウムでは、

途上国がIT国家開発戦略を策定し、これを国の経済・社会開発計画に組み入れるとともに、その迅速な実施に努めること、

IT戦略実施の一環として規制緩和や民営化を含む法的・制度的枠組みの策定を加速化すること、

官民の連携を強化し新たなIT関連事業に開発上の優先順位を与えること、

官民及びNGOとの対話を深め遠隔地や社会的弱者等の直面する国内におけるデジタル・ディバイドの問題に取り組むこと等が提言された。

更に、こうした途上国の取り組みを支援していくために、

途上国におけるIT戦略の策定・実施やIT関連インフラの整備、保健医療・教育等の分野におけるIT活用の促進にODAが有効な役割を果たしうること、

先進国や国際機関をはじめとする国際社会全体の取り組みが必要であり、特に官民及び市民社会の連携・協力(パートナーシップ)確立のいかんが鍵となること等が指摘された

(注3)。

九州・沖縄サミットに先立ち開催された本シンポジウムは、先進国、途上国の官民の代表や国際機関の実務担当者等幅広い参加を得て、21世紀に向け国際社会がいかにしてデジタル・ブリッジ(

デジタル・ディバイド解消の橋)を架けていくかにつき、様々な視点から議論する貴重な機会となった。

ITはその普及度に応じて便益も拡大するという特性を持っており、ITの便益をグローバルに最大化するためには、途上国も含めた幅広い普及・活用を進める必要がある。このような見地から、「

グローバルな情報社会に関する沖縄憲章」が九州・沖縄サミットにおいて採択された。

同憲章では、G8

デジタル・オポチュニティ作業部会(

ドット・フォース)を設立し、関係者の議論・政策対話の促進、国際的な

情報格差解消に対する意識の向上、民間部門による提言の検討等を行うこととしており、具体的には、途上国とその他のパートナー間の経験の共有の促進や、貧困削減、教育等の幅広い分野を含む開発努力におけるITのより効果的な活用の促進、更には、参加型の政策決定に関する新たな手法の検討を含む「

良い統治」の推進等に関し具体的な取り組みの方策を検討していくこととされている

(注4)。

また、森総理はこうしたサミットでの議論に先駆けて議長国としてのリーダーシップを発揮する意味で、「国際的な情報格差解消のための我が国の包括的な協力策」を打ち出した。

IT分野は、民間主導で発展する分野であり、公的部門の役割は専ら民間の取り組みに対して政策及び人材育成等を中心に補完的に協力することである。上記の協力策は、このような認識を踏まえつつ、今後5年間で合わせて150億ドル程度を目途として非ODA及びODAの公的資金を通じた国際的なデジタル・ディバイド解消のための措置をまとめたものであり、具体的には以下のような内容からなる。

(1) 「ITはチャンス」との認識の向上と政策・制度造りへの知的貢献

シンポジウム「ITと開発協力」(

第2節参照)を皮切りに、「ITはチャンス」との認識を広めるべく、IT普及に資する政策立案、法整備支援、電子情報犯罪防止等の分野で途上国のニーズに沿った政策立案・実施の支援を行っていく。

(2) 人造り(研修、人材育成)

ITを導入するためには、まずITに関する技術者の養成が必要であるが、同時にIT普及に資する政策の立案やITを取り込んだ開発プランの策定を行う政策担当者の養成も不可欠である。日本はその双方の面を考慮しつつ技術協力を中心に今後5年間で1万人以上の研修・人材育成を支援する。

(3) 情報通信基盤の整備・ネットワーク化の支援

途上国がITを積極的に導入する環境を整備するためにITそのものだけではなく、ITの周辺に位置する通信技術分野における協力を通じて途上国の情報通信基盤の整備に協力する。また、各地域内及び各地域間で進められるネットワーク化への協力も行っていく。

(4) 援助におけるIT利用の促進

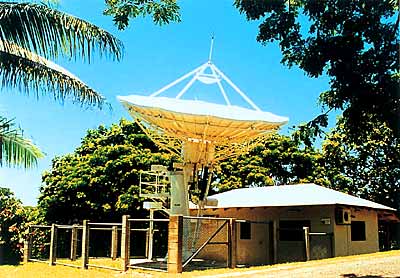

援助を実施するに際し、遠隔研修、遠隔教育、遠隔医療等の面でのIT利用の促進を図る。そのための試みとして途上国における日本の人造り協力の拠点をIT活用の拠点としていく。具体的には第一段階としてIT拠点を30カ所設けるとともに、

世銀の遠隔教育構想等の国際機関のイニシアティブとのネットワーク化を図る。その際、JICAの沖縄国際センターを開発関連情報の発信基地・遠隔教育の中核の一つとして活用していく。

日本の包括的協力策は、途上国におけるITの普及を通じ、世界全体のITの発展を実現し好循環を生み出そうとするものであるが、特にアジア太平洋地域におけるITの普及は、日本の活力ある成長にも重要な役割を果たすことが期待される。

(注1)

トピックス「10.南太平洋諸島遠隔教育システム」を参照。

(注2) インド(94年及び99年の「国家通信政策」)、マレイシア(95年の「マルチメディア・スーパーコリドー」)、フィリピン(97年の「国家情報技術計画」)、シンガポール(94年の「シンガポール2000」)等がITに関する国家開発戦略を策定している。

(注3) シンポジウムの詳細に関する報告書については、本シンポジウムの事務局を務めた(財)国際開発高等教育機関(FASID)ホームページ(

http://www.fasid.or.jp)を参照。

(注4) 2000年11月、G8デジタル・オポチュニティ作業部会(ドット・フォース)第1回会合が東京で開催され、デジタル・ディバイドの現状とその解消のための課題についての共通認識の醸成、同作業部会が作成する報告書の方向性、今後の具体的作業日程の確定等につき意見交換が行われた。この会合には、G8各国の政府、ビジネス、非営利団体関係者、欧州委員会、途上国(中南米、アジア、中近東、アフリカから計9ヶ国)、国際機関(世界銀行、UNDP等7機関)、ビジネス団体(世界経済フォーラム(WFE)、電子商取引に関するグローバル・ビジネス・ダイアログ(GBDe)、世界情報基盤委員会(GIIC))等が参加した。