5. サブサハラ・アフリカ地域

アフリカ、特に、サハラ砂漠より南に位置するサブサハラと呼ばれる地域は、依然として深刻な貧困問題に直面しています。サブサハラ・アフリカ諸国の大半(48か国中33か国)は後発開発途上国(LDCs)であり、人口の約半分が貧困の境界線である「1日約1.25ドル」未満の生活を送っています。また、この地域には、内戦や紛争、難民、干ばつによる飢餓、HIV/エイズをはじめとする感染症の蔓延(まんえん)など、発展を阻害する深刻な問題を抱える国も多く、国際社会からの多大な援助を必要としています。国連安全保障理事会(安保理)やG8サミットなどにおける議論でも、アフリカのこうした問題は国際社会の重大な関心事となっています。

一方、アフリカは豊富な天然資源と増加する人口を背景に、近年は目覚ましい経済成長を遂げており、国際社会の期待と注目を集め、「将来の世界の成長センター」として存在感を増しています。

< 日本の取組 >

日本は、アフリカの主体的取組(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))の開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に積極的に支援してきました。

1993年に開始したTICADの20周年に当たる2013年6月、横浜において第5回アフリカ開発会議(TICAD V)が開催されました。39名の国家元首・首脳級を含むアフリカ51か国、31か国の開発パートナー諸国およびアジア諸国、72の国際機関および地域機関の代表、ならびに民間セクターやNGO等市民社会の代表など、約4,500名以上が参加し、TICAD Vは前回の規模を上回り、日本が主催する最大規模の国際会議となりました。

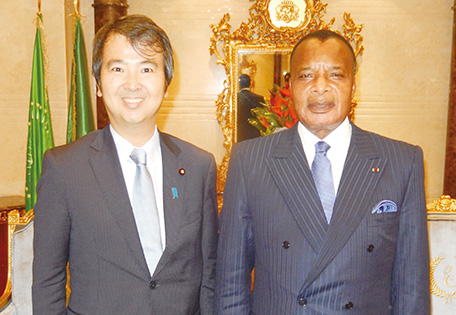

2013年11月、アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッションとしてコンゴ共和国を訪問した石原宏高外務大臣政務官とドゥニ・サス・ンゲソ大統領

TICAD Vは、「躍動するアフリカと手を携えて」を基本メッセージとし、TICAD Vの主要テーマである「強固で持続可能な経済」、「包摂(ほうせつ)的で強靱(きょうじん)な社会」、「平和と安定」に沿って活発な議論が行われ、今後のアフリカ開発の方向性を示す「横浜宣言2013」と今後5年間の具体的な取組を示す「横浜行動計画2013-2017」が採択されました。また、民間セクター主導による成長の重要性を反映し、アフリカ首脳と日本の民間企業の代表が直接対話を行う「民間との対話」セッションが、今回のTICAD全体会合で初めて実施されました。

本会議の中で、日本はインフラ整備と人材育成に重点を置き、ODA約1.4兆円を含む官民による最大約3.2兆円の取組や、「安倍イニシアティブ」を含む産業人材育成およびサヘル地域への開発・人道支援を内容とする、対アフリカ支援等を打ち出しました。このような支援を通じ、日本は、アフリカをビジネスパートナーとしてとらえ、官民による貿易・投資の促進を通じて、アフリカの成長を支えていきます。

また、日本はアフリカ地域における平和と安定の実現に向けた取組にも貢献しています。TICAD Vに先立ち、2013年5月、ソマリア特別会合が開催されました。ソマリアは2012年、21年間にわたる内戦という苦難に満ちた歴史を乗り越え、新たな政府と憲法という国の土台を手にしました。ソマリアの平和と繁栄を願う日本を含む国際社会にとって好機でもあります。ソマリアの安定は、東アフリカの安定と繁栄にとって重要であり、また、ソマリア海賊問題を根本的に解決し、インド洋から紅海、地中海に抜ける世界でも有数の海の大動脈の安全を確保する上で不可欠です。

2013年3月、日本は新たに5,540万ドルの支援を決定し、また、本格的にソマリアの国づくりに貢献すべく、対ソマリア直接支援の再開を決定しました。引き続き、人間中心の開発を通じてソマリアの国づくりを支援していきます。

また、2013年1月に在アルジェリア邦人に対するテロ事件が発生しました。これを受け、日本は1月29日に岸田文雄外務大臣が外交政策3つの柱を発表し、国際社会と共にテロと断固として闘う姿勢を打ち出しました。すなわち、(1)国際テロ対策の強化、(2)サヘル・北アフリカ・中東地域の安定化支援、(3)イスラム諸国・アラブ諸国との対話・交流の推進です。これらの具体的取組として、2013年1月、マリ・周辺国における難民支援および治安維持能力強化のために1.2億ドルの拠出を表明しました。具体的には、マリから周辺国に流出した難民に対する食料や居住用テントの提供や、西アフリカ諸国の軍・警察能力向上のため、国連平和維持活動(PKO)訓練センターへの支援等を実施しています。また、TICAD Vにおいてサヘル地域におけるテロ対処能力向上のために、2,000人の人材育成や機材供与等の支援、またサヘル地域向け開発・人道支援に1,000億円を供与することを表明しました。

2013年8月、ブルキナファソでマリ難民キャンプを視察し、子どもたちとふれあう阿部俊子前外務大臣政務官

●モザンビーク

「ナカラ港の改修・整備と運営能力強化」

有償技術支援-附帯プロ、無償資金協力、有償資金協力(2012年3月〜実施中)

日本は、ナカラ回廊全体の戦略策定に先駆けて、同地域開発の核となるナカラ港の開発を支援しています。ナカラ港は、波浪(はろう)の影響を受けにくい湾内の立地と、大型船舶が着岸できる十分な水深(最大で-14m)を持つことから、アフリカ南東部地域における天然の良港の一つとして国内の物流および地域全体の輸出入の拠点となる重要な役割を担っています。

しかし、ポルトガルの植民地時代に建設された港湾施設や、建設から約40年が経過している埠頭(ふとう)とその関連施設は著しく老朽化しています。加えて、コンテナ用クレーン等の機材の不足から貨物の積み込み、積み卸しの効率が低く、港湾に関する開発計画の弱点として指摘されています。

こうした背景を踏まえ、緊急に必要な施設改修を無償資金協力で、港の機能向上のための土木工事、荷役機材の調達を有償資金協力で実施しています。同時に、港湾管理・運営、荷役効率の向上、港湾施設および荷役機材の維持・管理能力の向上を目的にした技術協力プロジェクトを実施しており、これら一連のプロジェクトの完了時には、貨物取扱量が現在の約3倍になることを目標としています。

港湾や道路の整備、地域開発の戦略策定はともに多くの時間と労力がかかります。一朝一夕にその効果が現れるものではありませんが、10年後、20年後のモザンビーク、ひいてはアフリカ南東部地域の発展に思いをはせながら、関係者一丸となって一歩ずつ前進しています。(2013年8月時点)

(「ナカラ回廊経済開発戦略策定プロジェクト」もご参照ください。)

荷役機器メンテナンス指導(写真:JICA)

埠頭に接岸されたコンテナ船(写真:JICA)

●トーゴ

「トーゴロジスティクス回廊開発・整備計画策定調査」

技術協力プロジェクト(2012年8月~実施中)

西アフリカのギニア湾岸に位置するトーゴは、地域のハブ機能を担うロメ港を玄関に、南北に細長い国土を持つ国で、「港湾立国」を目指した国づくりが進められています。ロメ港から隣国ブルキナファソへの国境までの667kmにわたる道路・橋梁・鉄道などの運輸交通インフラは「トーゴロジスティクス回廊」と呼ばれ、ロメ港で荷揚げされた物資をトーゴ国内のみならず、周辺の内陸国(特にブルキナファソ、ニジェール)へ輸送する重要な役割を担っています。

この「トーゴロジスティクス回廊」が安定的で円滑な運輸交通インフラとして機能するよう、日本の協力によりトーゴ政府は、細長い国土を背骨のように走る国道1号線を中心に、周辺の支線を含めたトーゴ全体の運輸交通インフラの開発計画を策定しました。

現在のトーゴは、最大の幹線道路でありながら高低差の激しい国道1号線に過度に依存しているため、雨季や事故の際にはスムーズな交通が妨げられてしまうという問題がありました。そのため、日本は迂回路や代替路の整備を提案し、優先的に整備を行う事業についての計画が策定されました。

また、トーゴ政府が中心となって回廊開発を進めていくために、他の開発パートナーに回廊開発の重要性を伝える目的のセミナーを3回にわたり実施し、インフラや地域開発の実務者・専門家約170人の関係者が出席しました。こうした日本のイニシアティブの下に、トーゴが「港湾立国」の実現に向けてさらなる発展を遂げることが期待されています。(2013年8月時点)

トーゴへの入り口となるロメ港。水深16mを誇る天然の良港(写真:JICA)