国際協力の現場から 14

日本企業の品質基準がものづくりを成長させる

~ キルギスのフェルト商品が『無印良品』から世界デビュー ~

草木染めにも使われるエスパルセット(イガマメ)の畑の前に立つ増田さん(左)と原口さん(写真:増田明子)

キルギス共和国は、中国とカザフスタンの間にある人口540万人ほどの国です。そのイシククリ湖周辺を舞台に行われているのが、2007年から始まったJICAの行う一村一品運動※、「イシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト」です。

キルギスでは、旧ソ連時代に農場などを中心とした村落のコミュニティが存在していましたが、ソ連崩壊とともに失われました。それから20年が経った今でも、地域住民間での情報共有や共同作業はほとんど行われず、地域の祭りなど村の人々が集まる機会もあまりありません。さらに、農業の不振などで国外への出稼ぎ労働者も多いことから、コミュニティの衰退は深刻化する一方です。そこで、ハーブ、蜂蜜、羊毛、果実、野生ベリー類など山岳国ならではの地域素材を使い、一村一品の商品の開発と販売によって、地域経済を活性化しながらコミュニティの強化に取り組んでいく、このプロジェクトが始まりました。

チーフアドバイザーである原口明久(はらぐちあきひさ)さんは「当初、地域の人々から聞かれるのは『生産する機械をくれ』『一村一品工場を建設してほしい』といった意見ばかりでした」と旧ソ連時代の考え方から抜け出せない当時の住民の姿を振り返ります。プロジェクトでは、商品の企画を促すなど、参加者の自主性を育み、域内の情報共有や効率的な生産体制づくりに努めてきました。

一つの転機が訪れたのは2010年のこと。『無印良品』を展開する株式会社良品計画は、海外にも200店舗以上を展開しており、クリスマス向けにチャリティ性の高いギフト商品の企画を検討していました。商品企画を担当している増田明子(ますだあきこ)さんは、JICAが開発途上国のものづくりを支援していることを知り、商品化の連携を持ちかけました。そして、JICAプロジェクトの一村一品運動の中から、キルギスのフェルトの手工芸品が選ばれました。

鍵となったのは、すべて手作業で作られるフェルト製品の伝統的であたたかな風合いと現地からの反応の早さでした。MUJI×JICAのプロジェクト始動です。

フェルト商品の生産にはイシククリ湖の周囲700kmに及ぶ範囲の25のグループが参加しており、生産者が分散した状況で、世界的にも厳しい同社の品質基準を満たせるかどうかは未知数でした。プロジェクトでは、すべてのグループから技術リーダーを集めて研修を行いました。ほとんどが家庭の主婦です。そして、スタッフが各グループを訪問しながら、品質管理を厳しく確認していきました。(株)良品計画側でも研修を行い、品質の大切さや商品が世界でどのように売られていくかを丁寧に伝えるとともに、生産者の意見にも耳を傾けました。「MUJIの品質基準をクリアできれば、世界中どこでも売れる。」増田さんのこの言葉も励みになりました。

2011年のクリスマス・シーズン。全世界の無印良品の店舗にキルギスで作られたフェルトのパスケースや小物類が並びました。発注数も初年度の1万個から2013年には2万個以上に伸びました。日本で行っていた検品、タグ付けや包装も、2013年には現地で完成製品まで仕上げられるようになりました。増田さんにとってキルギスの人々の成長が何よりも大きな感動だったといいます。

「訪れるたびに品質管理への意識が高まっていることを実感します。専門家に技術を教えてもらっていた女性たちが、翌年には指導する側になっていました。仕事場では女性たちの間で会話が生まれ、コミュニティが育まれています。私たちの本業のビジネスを通じて社会貢献ができたという思いは、企業として大きな収穫でした。」

原口さんも企業との連携は非常に大きな成果を生んだと語っています。

「これまでキルギスのビジネスでは納期を守らず、商品の品質もバラバラで、生産工程にもルールがないのが一般的でした。連携する企業からのプレッシャーが非常によい訓練になったと思います。」

世界でも高い品質基準を持つ日本企業とODAが連携してものづくりに取り組むことで、途上国の人々や地域の可能性が引き出されることをキルギスのプロジェクトは教えてくれます。

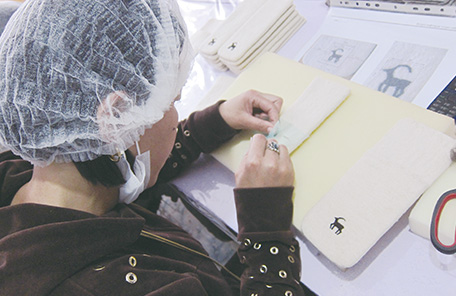

グレーの毛糸で丁寧に動物の形を針で埋め込んでいく村の女性(写真:増田明子)