(2)保健医療・福祉、人口

開発途上国に住む人々の多くは、先進国であれば日常的に受けられる基礎的な保健医療サービスを受けられません。さらに、予防接種制度や衛生環境などが整備されておらず、感染症や栄養障害、下痢などにより、一日に2万5,000人以上の5歳未満の子どもが命を落としています(注14)。また、助産師など専門技能者による緊急産科医療が受けられないため、年間50万人以上の妊産婦が命を落としています。

一方で、世界の人口は増加の一途をたどっており、2050年には92億人に達することが見込まれています(注15)。一般的に人口増加率は開発途上国の中でも貧しい国ほど高く、さらなる貧困や失業、飢餓、教育の遅れ、環境悪化などにつながります。このような観点からも、人口問題に大きな影響を与え得る母子保健、家族計画を含むリプロダクティブ・ヘルス(注16)やHIV/エイズへの対策が急務となっています。

注14 : (出典)WHO “World Health Statistics”(2008)

注15 : (出典)国連人口基金「2008年世界人口白書」(2008)

注16 : 性と生殖に関する健康を指す。

< 日本の取組 >

日本は、2000年のG8九州・沖縄サミットにてサミット史上初めて、感染症を主要議題の一つとして取り上げました。2005年には保健関連のミレニアム開発目標(MDGs)達成に貢献することを目的とした「『保健と開発』に関するイニシアティブ」を打ち出し、感染症対策、母子保健、保健システム強化を含む包括的なアプローチと、水・衛生、基礎教育といった保健と密接に関連する分野との連携に配慮した支援を行っています。また、HIV/エイズ、結核、マラリア対策のため、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(世界基金)を通じた取組を行っており、世界基金に対し、2009年3月までに約10億4,000万ドルを拠出しました。

●感染症対策については、こちらを参照してください。

母子保健に関しては、妊産婦の健康改善のため、現場の医療従事者育成支援、産科施設の整備や機材供与、緊急産科医療の質の向上に関する取組を実施しています。また、インフラ整備による医療機関へのアクセス改善、継続ケアの視点を取り入れた母子手帳の普及、妊産婦健診普及、妊産婦の健康管理の支援や、乳幼児の死亡・疾病の低減にも取り組んでいます。家族計画に関しては、特に思春期人口への教育を重視した、望まない妊娠や早すぎる出産を避けるための啓発活動および避妊具(薬)の配布などの支援を行っています。具体的取組として、2008年3月から11月にかけて、国連人口基金(UNFPA)を通じてエチオピアの約8万2,000人の女性に対し、不衛生な水による感染症を防ぐコミュニティ教育、妊産婦および新生児の死亡率減少を目的とした出産・産後ケア、家族計画などのリプロダクティブ・ヘルス教育支援を行いました。

2008年7月のG8北海道洞爺湖サミットでは、この包括的アプローチの重要性を提起し、G8としての合意をとりまとめ、G8保健専門家による「国際保健に関する洞爺湖行動指針(注17)」を発表しました。さらに、2008年5月には三大感染症に関する国際会議、11月には保健システム強化に関する国際会議を官民連携で開催し、保健分野での国際的議論を牽引しています(注18)。2009年1月には、日本の有識者が保健システム強化のための提言書(注19)を策定し、それを受けて日本は提言内容の具現化について国内外のステークホルダーとともに取り組んでいます。

また、2002年以降「保健分野における日米パートナーシップ」の下で、米国国際開発庁(USAID)との連携を進めています。2009年6月には、G8北海道洞爺湖サミットの成果などを踏まえて、新たなアクションプランを策定しており、より効果的、効率的な援助の促進に取り組んでいきます。

注17 : 本文書は、G8保健専門家によるG8首脳に対する提言書であり、G8北海道洞爺湖サミット成果文書において歓迎された。

注18 : 2008年5月23日~24日、東京で「国際シンポジウム-沖縄から洞爺湖へ『人間の安全保障』から見た三大感染症への新たなビジョン」を共催。また、同年11月3日~4日、東京で、G8北海道洞爺湖サミット・フォローアップ「保健システム強化に向けたグローバル・アクションに関する国際会議」を共催。

注19 : 「国際保健の課題と日本の貢献」研究会は、上記国際会議を踏まえ、国際タスクフォースを組織し、「G8北海道洞爺湖サミット・フォローアップ-保健システム強化に向けたグローバル・アクション:G8への提言」を策定し、保健人材、保健財政、保健情報に関する具体的提言を行った。

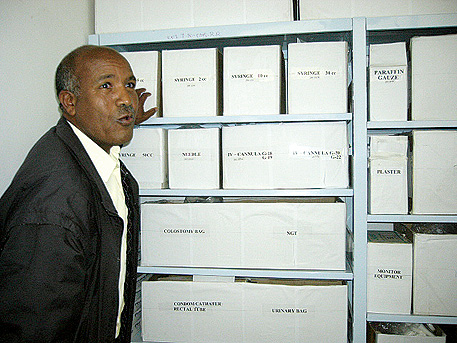

アフリカ15か国「きれいな病院」プログラム

日本の製造業で発達し、医療現場でも用いられている品質管理手法「5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)」を、アフリカ15か国の保健行政と病院の代表者に研修を通じて習得してもらい、各国のモデルとなる病院で職員全員が参加した職場環境の改善への取組が始まっています。5Sによる取組は、働く人の創意工夫で身近な職場環境が良くなり、さらには、人々に提供する医療サービスも良くすることができると好評です。たとえばタンザニアでは、当初一つの病院で開始されましたが、現在では約10か所の病院に広がっています。

(写真提供 : JICA)

地方分権における母子保健向上のための地域保健計画(第3国研修)プロジェクト(インドネシア)

インドネシアでは、妊産婦の健康が大きな課題となっていましたが、日本の母子健康手帳活動を学んで帰国した研修員が中心となってインドネシア語版の母子健康手帳を開発しました。日本政府の協力の下1994年に試行され、2004年には国の制度として正式に認められ、今では全国33州において多くの妊婦や子どもに利用されるまでになりました。現在インドネシアでは、母子健康手帳を普及してきた経験を、これから母子手帳を導入しようと検討している国々や地域の人々への研修を通じて共有する取組が始まっており、これまでにアフガニスタンやパレスチナ自治区などからの研修員が参加しました。

(写真提供 : 今村健志郎/JICA)