。

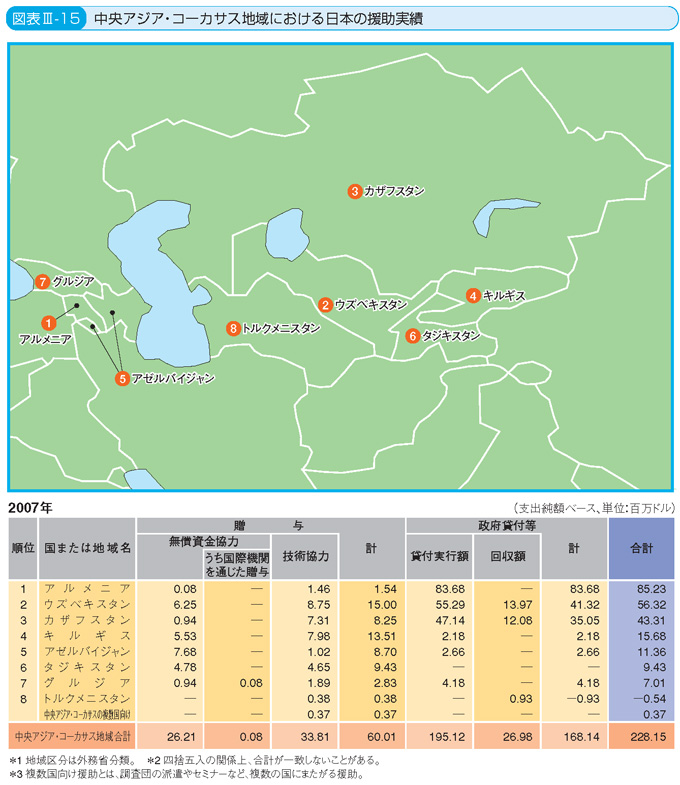

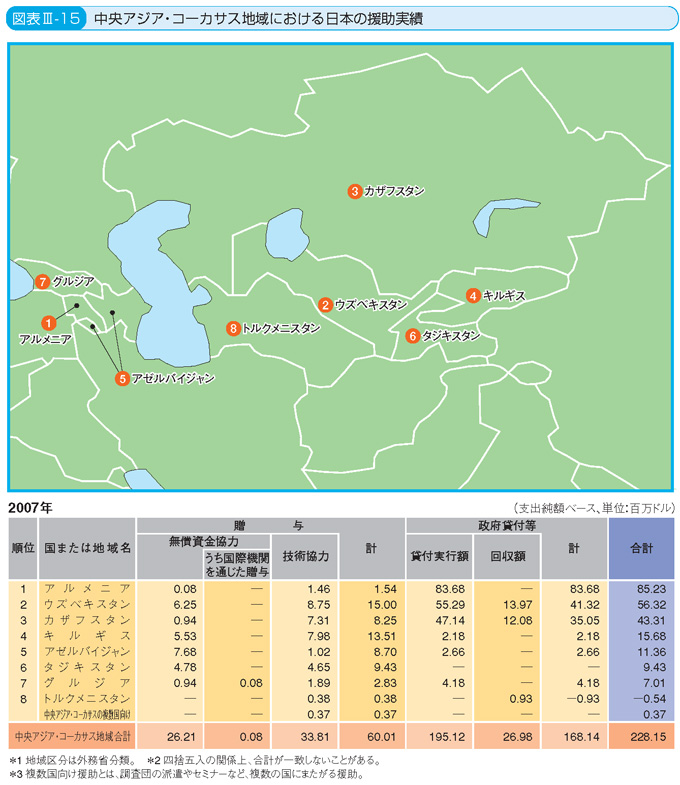

。日本の中央アジア・コーカサス地域に対する2007年の二国間政府開発援助は、約2億2,815万ドルで、二国間援助全体に占める割合は約3.9%です。

中央アジアおよびコーカサス地域は、ソ連崩壊後の新たな国際情勢の下、ロシア、中国、南アジア、中東に隣接するという地政学上の要衝にあり、石油、天然ガス、ウラン、レアメタルなどの資源を豊富に埋蔵、産出することから、日本にとっても資源・エネルギー外交の観点を含め非常に重要な地域です。また、経済・社会インフラについては、ソ連時代に整備されたものの、その後の老朽化が目立っています。日本はこうした重要性を考慮し、中長期的には同地域において、人権、民主主義、市場経済、法の支配といった基本的価値が定着することを期待しつつ、同地域の長期的安定および持続的発展のための各国の国づくりを支援しています。

計画経済体制から市場経済体制への移行を支援するために、法の支配確立のための法制度整備、市場経済化のための人材育成、保健医療など社会セクターの再構築、経済発展のためのインフラ整備などを中心とした支援を行っています。特に、制度づくりのための人材育成といったソフト面での協力は重要です。日本は、ウズベキスタンにおいて企業活動発展のための民事法令および行政法令の改善などにかかわる協力を行ったほか、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスにおいて人づくり支援の拠点として「日本人材開発センター(日本センター)」を開設しており、日本から専門家を派遣し、日本の経験に基づくビジネスコースなどを通じて地域全体の市場経済化に対応する人材育成に貢献しています。

インフラ整備に関しては、中央アジアとその南方の地域を広域的に捉えた地域協力の促進の観点から、タジキスタンにおいて、アフガニスタンへつながる道路の整備を支援しているほか、キルギスでは道路維持管理能力向上のための技術協力を開始しました。また、保健医療など社会セクター再構築支援の一環として、例えば、ウズベキスタンでは産婦人科病院の医療機材整備も行っています。

2004年以降、日本と中央アジア諸国は、地域内協力の促進などを目的として設立された「中央アジア+日本」の枠組に基づき、様々なレベルでの対話や協力を実施しています。2006年に東京における第2回外相会合で採択された「行動計画」に基づき、日本は、政治対話、地域内協力(テロ・麻薬対策、環境保護、エネルギー/水、輸送、貿易・投資など)、ビジネス振興、知的対話、文化交流・人的交流(観光を含む)をこの枠組みの5つの柱とし、地域内協力の促進を中心に様々な支援を実施しています。

この地域においても旧ソ連諸国が共通に抱える課題として、計画経済体制から市場経済体制への移行のための人材育成、保健医療など社会セクターの再構築、経済発展のためのインフラ整備が挙げられます。カスピ海のアゼルバイジャン沿岸には、日本企業も権益を有し、世界有数規模を誇る油田が存在します。また、これらの油田から輸送される原油はパイプラインを通じて、この地域内を通過しています。この地域の安定化と経済発展は、国際エネルギー市場安定と日本のエネルギー資源確保のためにも重要です。日本は、この地域の所得向上や公共サービスの改善のため、中小企業振興、保健医療や水分野に対して、専門家派遣や研修などを通じた支援を行っています。また、アルメニアにおいて、ガスタービン価格などの高騰を理由とする事業費の増加に対応するため、火力発電所建設計画への追加円借款の供与を行いました。グルジアでは国土のデジタル地図作成に協力し、アゼルバイジャンでは緊急医療機材の整備のための協力も実施しています

。

。