気候変動対策の特色は、一か国だけでは対処できず、地球規模の対応が必要であることです。地球規模で気候変動対策を進めていくためには、国内での対策に加えて、国際的な取組、中でも経済成長に伴い温室効果ガスの排出量の急増が見込まれる途上国において気候変動対策を進めていく必要があります。

地球温暖化が進行する中、このまま何もしなければ、自然環境、経済社会活動の両面で破局を迎えかねず、気候変動問題は人類にとって新しい大きな挑戦です。特に、多くの開発途上国においては、現在の気象条件に対してすら十分な対応ができていない状態であり、近い将来、気候変動の悪影響を受ける可能性が高まっています。

気候変動と開発は、特に開発途上国において相互に密接に関連しており、互いに切り離して考えることはできない問題です。国連開発計画(UNDP)の「人間開発報告書2007/2008」(UNDP HumanDevelopment Report 2007/2008)は、レニアム「ミ開発目標(MDGs)を達成するための努力を気候変動が阻害しつつある」として、極度の貧困の撲滅、保健医療、食料、教育などの人間開発分野で積み重ねてきた進歩が気候変動の影響で停滞し、ひいては退行しかねない危険があると指摘しています。

気候変動に効果的に対処するためには、インフラや技術、情報、資金、管理能力など、様々な社会経済環境が整う必要がありますが、特に開発途上国においては、そのような資金、技術および知見が不足しているため、気候変動への取組が遅れがちとなります。

このような悪影響を防ぐためには、水資源、森林保全、農業、保健医療、教育、インフラ、災害対策など気候変動の影響を被る様々な分野における支援を一層拡充していくことを通じて短期的・即効的な対策を進めていくのみならず、開発途上国自身の開発政策において適応の観点を反映させていくことによって、中・長期的な社会の抵抗力を強化する必要があります。

一部には、気候変動と開発を別々の課題として捉え、「気候変動は貧困削減などの旧来の開発課題に加えて顕在化した新たな問題であるので、貧困削減向けの資金が気候変動への適応に振り替えられることがあってはならない。」という議論がなされることがありますが、気候変動はそもそも開発と切り離して考えることはできません。気候変動問題を無視した開発計画は良い成果を出し得ず、また逆に気候変動対策を進めるためには国家全体の観点から取り組む必要があります。

地球温暖化の原因となる温室効果ガスは、先進国のみが排出するものではありません。現在、全世界の温室効果ガスの排出量の約半分は、京都議定書上排出削減義務のない開発途上国から生み出されています。したがって、開発途上国側も、自ら温室効果ガスの排出抑制に取り組む必要性があります。

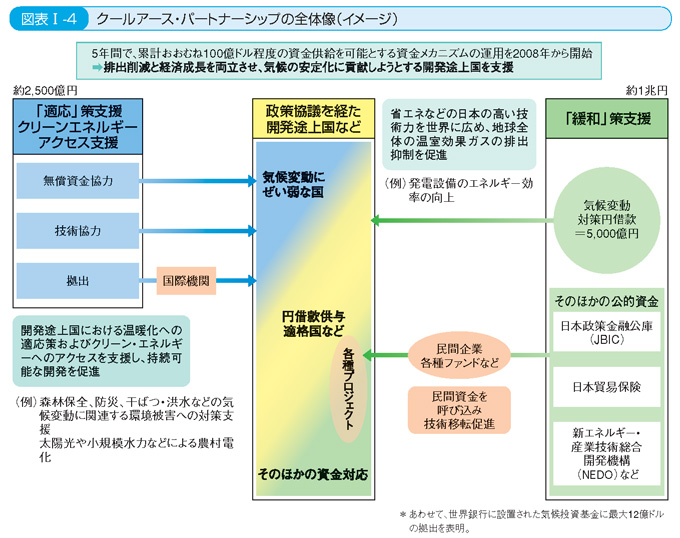

他方で、開発途上国には自ら排出削減を進めていく能力も資金も不足していることが多く、先進国には開発途上国のそのような取組を積極的に支援していくことが求められています。そして、温室効果ガスの排出・吸収源は様々な分野にわたるため、温室効果ガスの削減と環境汚染対策の両方に資する取組(コベネフィット・アプローチ)を含め、エネルギー、運輸、森林保全など様々な分野での総合的な取組が求められています。

開発途上国側が、温室効果ガスの排出抑制により自国の経済成長が鈍化するのではないかとの懸念から、気候変動問題に対処することに消極的にな る場合もあります。しかし、これはむしろ逆で、長期的に見て経済成長と開発、ひいては世界経済に深刻な悪影響をもたらしうる気候変動への対策を早期に開始し、長期間にわたり継続的に実施することで、経済成長と開発への影響を最小化することができます。