本文 > 第I部 > 第2章 > 第3節 > ●森林分野における日本の支援

●森林分野における日本の支援

森林は、空気中のCO2を吸収・固定するとともに、土壌の流出防止、木材や薪炭材等の自然資源の生産、生態系の保全、水源の涵養等の多様な役割を果たしています。しかし、世界の森林は、依然として深刻な速度で減少を続けており、2000年から2005年の5年間に約3,660万ヘクタールが失われました(注)。熱帯地域の天然林は、毎年、日本の本州の面積の約6割に相当する1,420万ヘクタールが減少していると言われています。開発途上国では農地への転用や過剰な伐採、過放牧など人口増加や貧困を背景とした森林の減少・劣化が進み、アジアやアフリカでは砂漠化も進行しています。さらに森林資源の減少は、自然破壊を通じて地域住民の生活を圧迫し、貧困をさらに深刻なものにしています。

日本は、環境の保全や住民の貧困削減を促進するため、開発途上国における植林や、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営の取組などを積極的に支援しています。2004年の森林分野における日本の資金援助は約1.1億ドルであり、先進国の中で最大規模となっています。

図表I―12 森林分野への各国の援助実績(2000年~2004年)

column I-3 砂漠化防止につながる活動を人から人へ ~マリ共和国セグー地方南部における砂漠化防止への取組を事例として~

●ケニアにおける支援~地域住民による森林管理~

ケニアは国土の約8割が乾燥した土地であり、森林面積はわずか3%以下に止まります。それにもかかわらず、ケニアでは貧困のためエネルギー消費量の7割以上を薪炭に依存しており、近年の著しい人口増加によって、森林の過剰な伐採が懸念されています。また、干ばつや耕地の拡大に伴い、土地の生産力の低下や自然環境の劣化などの問題が深刻化しています。

日本は、貧困層が特に多いとされる半乾燥地であるキツイ県に焦点を絞り、1985年から継続して持続可能な森林経営のための技術協力を実施してきました。キツイ県では、長年日照りと水不足に悩まされており、山地の灌木、樹木が激減しています。約57万人に及ぶ県民の家庭燃料の確保、また家畜の放牧により森林伐採が急激に進み、山林の荒廃が進んでいます。日本が地方政府や住民に対して、乾燥地に適した苗木の研究や、林業に関する人材育成・職業訓練、乾燥地や半乾燥地で普及しうる林業モデルの開発などを支援した結果、キツイ県では有用樹種の育苗技術が確立され、社会林業(注)に関する理解が促進されました。2004年からは、実際に地域の人々自身による社会林業が促進されるよう、ケニア森林局の社会林業普及に関する能力強化、農業技術普及員の研修、地域住民自身の計画立案や社会林業実施の支援等を行っています。地域住民に対しては120農家を対象に支援を開始し、これらの農家が周辺の農家に社会林業の技術を伝達しています。こうした支援を通じて住民が森林を持続性のある方法で管理しながら、生計を向上させていくことが期待されています。そして、このような地道な森林保全はCO2排出を抑制することや大気中のCO2を固定することにより、地球温暖化対策にも貢献しています。

●中国における黄砂対策

春先に、中国内陸部の乾燥地域から風によって中国東部や韓国、さらには日本海を渡って日本に飛来する黄砂は、視界悪化により交通機関、特に飛行機の運行に支障をきたすなど、生活環境に影響を与え、人体にとっても、呼吸器系統に被害を与えているとの報告があります。近年、日本各地にまで飛来する黄砂の頻度が増えています。その原因として、発生源地域において急速に広がりつつある過放牧や農地転換による砂漠化の進行が指摘されています。砂漠化が進行する地域では、かんがい水路が砂で埋まり、かつて畑だった所が今では砂漠に変わってしまうなど、農業生産への深刻な影響も出ています。

このような問題に対処するため、日本は黄砂の発生源となっている内陸部での植林や植草の活動を支援しています。円借款による黄土高原植林計画では、合計で約30万ヘクタールの植林を支援し、砂漠化を防止し、黄砂の飛散から居住地域や農地を守るとともに、CO2の吸収により地球温暖化対策にも貢献しています。

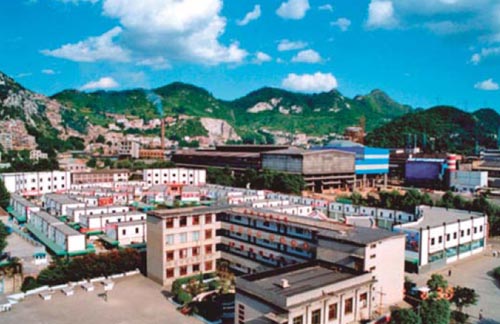

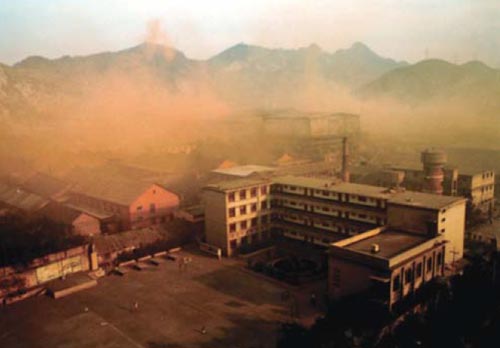

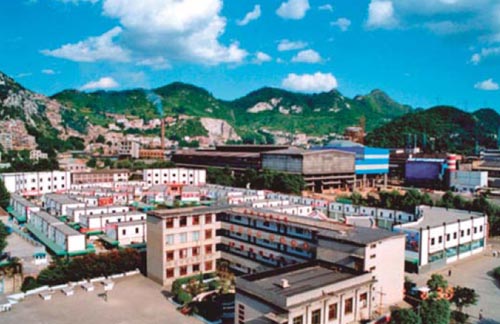

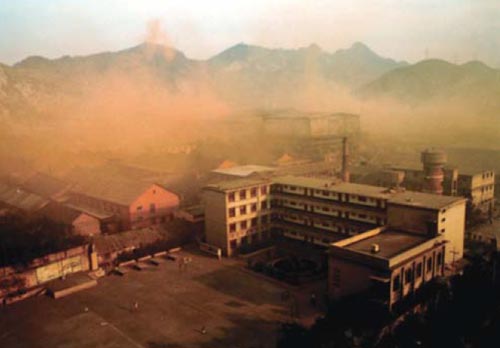

中国での環境改善事業(上:施行後、下:施行前)(写真提供:JBIC)

●ODAとCDM事業

開発途上国における地球温暖化対策を支援する仕組みとして、京都議定書で導入されたCDMがあげられます。CDMは、京都議定書においてGHG削減目標を定められている先進国等が、開発途上国においてGHG排出量削減・吸収に貢献する事業を実施し、その削減量・吸収をクレジット(排出枠)として得る仕組みです。CDMは地球温暖化対策を促進すると同時に、開発途上国においては、エネルギー分野などにおいて追加的な投資を確保して、持続可能な開発に貢献することが期待されています。

京都議定書の下で日本は、2008年から2012年の第一約束期間において、GHG排出量を1990年比で6%削減する義務を負っています。既に省エネルギー化が相当程度進んでいる日本がこの目標を達成するには、既存の省エネルギー化努力だけでは困難です。そのため、CDMを活用して排出権を得ることは日本にとって重要な意義があり、国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、CDMにODAを活用することにも取り組んでいます。

前述した通り、日本として初めてODAを活用したCDM事業として、エジプトのザファラーナ風力発電計画を日本政府が承認しました。この風力発電の稼働によって、年間約25万トンのCO2排出削減の効果があるものと期待されています。この事業では、エジプト政府との協議を重ねつつ、CDM事業としてCDM理事会への申請手続きを進めています。これまでODAを活用した個別のプロジェクトとしてCDM理事会へ申請された事例はなく、この様な事例の蓄積が重要と考えられます。このプロジェクトがCDM事業としてCDM理事会より認められた場合、プロジェクトにより発生した排出権の獲得の余地が生まれ、京都議定書に定められた削減目標の達成に貢献することが期待されます。

既存のザファラーナ風力発電施設(写真提供:JBIC)

あるプロジェクトをCDMとしてCDM理事会に登録するためには、関係国政府の承認等に複雑な手続きや専門的知識を必要とする部分もあり、CDMを通じた排出権の獲得は容易ではありません。CDMの実施においては、事業を受入れる開発途上国側の人材不足が課題となっています。日本は、技術協力によりCDMに関する人材育成支援にも取り組んでいます。フィリピンでは2005年から「CDM事業促進のためのキャパシティビルディング」を行っており、CDM促進機関に対して政策立案や情報提供のための能力強化をはかっています。また、アルゼンチンに対しては2005年に「CDM推進のための基盤整備」プロジェクトを行い、引き続き2006年もCDM事業推進のための人材育成を支援しており、データベースの整備やワークショップの開催などを行っています。この他にもインドネシア、ベトナム、ハンガリーへの人材育成支援や開発途上国全体を対象とした研修員受入も行っています。このような人材育成により、日本はCDMの促進の基盤のための環境整備を行っています。

次頁

次頁