本文 > 第I部 > 第1章 > 第3節 求められる新たなODAの使命

第3節 求められる新たなODAの使命

1990年代後半から世紀をまたいで、日本および国際社会は新たな課題に直面しています。第一に、国内的には、「失われた10年」といわれる経済的な停滞に伴う厳しい財政状況の中で、ODAの予算規模も縮小しました。2006年度一般会計予算におけるODA額は7,597億円(前年度比3.4%減)となっており、過去9年間で35%も削減されています。こうした状況も背景にして、ODAの実施にあたり、より戦略性、効率性を追求し、重点化を進めることが一層必要になりました。第二に、より多くの新興国が経済的に台頭し、国際市場の競争が激しくなりました。これにより、先進国と開発途上国の経済的な格差が一層深刻となり、経済発展に取り残されたアフリカ等の貧しい開発途上国の問題に焦点が当てられるようになりました。第三に、環境・感染症など地球規模の課題はより一層の脅威と深刻性を増し、緊密な相互依存関係の下、日本を含む国際社会全体にとって切実な問題となっています。

このような状況の中で、一人ひとりの人間を中心に据えて、脅威にさらされる、或いは現に脅威の下にある個人及び地域社会の保護と能力強化を通じ、各人が尊厳ある生命を全う出来るような社会づくりを目指す「人間の安全保障」の考え方が提唱され、その重要性が認識されるようになりました。日本も2000年の国連ミレニアム・サミットにおいて、「人間の安全保障」を外交の柱に据え、国際社会における理念の普及とともに、その実現に向けて取り組む姿勢を明らかにしました。さらに、2000年の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言(注1)と1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、国際社会における共通の開発課題としてミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)(注2)がまとめられました。また、2001年9月11日の米国同時多発テロを契機に、テロとの闘いや平和構築の重要性も認識されました。特に、開発途上国における貧困はテロの温床とされ、開発途上国の貧困削減に対する取組は最優先で取り組むべき課題となりました。

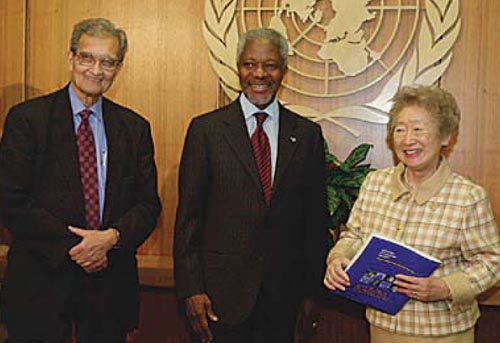

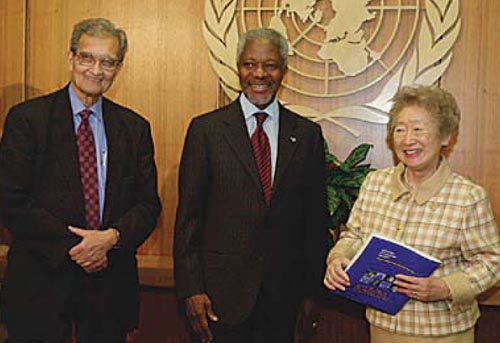

人間の安全保障最終報告書を渡している写真(写真提供:本田理)

開発途上国においてはこうした多様な課題に対処する能力が限られており、世界各国の相互依存関係がこれまで以上に極めて緊密になっている状況の下では、開発途上国の問題は容易に拡大・波及し、日本自身にとっても大きな脅威となりえます。また、日本が世界の主要国の一つとなった現在、ODAを通じて、ミレニアム開発目標の達成に向けた支援や国際社会の抱える課題に取り組むことは世界各国からも当然の責務として期待されています。

このような背景の中、2003年8月に、国民の幅広い意見を聴取しながらODA大綱の改定が行われました。新ODA大綱は、ODAの目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資すること」と規定しています。また、基本方針の中で、紛争・災害や感染症など人間に対する直接的な脅威に対処するには、個々の人間に着目した「人間の安全保障」の視点で考える事が重要であることを新たに強調し、ODAの実施にあたっても「人間の安全保障」の視点に基づき、その実現に向けて協力していくこととしています。そして、ODAで取り組むべき重点課題として貧困削減、持続的成長、地球規模の問題への取組、平和の構築を掲げ「我が国は、世界の主要国の一つとして、ODAを積極的に活用し、これらの問題に率先して取り組む決意」の下、国際社会の一員としての責務を果たすことを明記しました。

胡錦濤(こきんとう)国家主席と会談する安倍総理大臣(写真提供:内閣広報室)

開発途上国への支援は、国際社会への貢献のみならず、日本自身の安全と繁栄のためにも様々な意義があります。第一に、ODAを通じて日本の技術・ノウハウを伝え、相手国の経済成長に貢献することは、国際社会における日本の影響力の確保や信頼の獲得につながっています。第二に、ODAを通じて開発途上国の安定と発展に貢献することは、国際貿易の恩恵を享受し、資源、エネルギー、食料などを海外に大きく依存する日本にとって、これら物資の安定的な供給確保の観点から重要な意義があります。第三に、地球規模の環境問題や鳥・新型インフルエンザやSARS(Severe Acute Respiratory Syndrome:重症急性呼吸器症候群)などの感染症は、国際社会の共通課題であり、ミレニアム開発目標の達成に向けて、国際機関の積極的活用も含め、ODAを通じて開発途上国の対策を支援することは、日本にとっても重要な意味があります。

さらに今後はブラジル、ロシア、インド、中国等(注)が台頭する新しい国際環境の中で、ODAには新たな使命が求められています。特に、アジアでは、中国、インド、タイ等の国々が一層経済的に力をつけたことにより、市場が拡大・発展し、各国の相互依存関係が一層深まっています。こうした中で、経済協力を通じて、日本を含めた民間経済活動を促進し、連携を進めることは非常に重要です。具体的には、市場経済に基づいた産業・物流インフラ整備、知的財産権保護・通関等の制度整備やEPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)促進のための支援、後発国の格差是正のための人材育成支援といった新たな役割を担うことが期待されています。また、資源・エネルギーの確保のためにODAにより資源国との関係強化や資源開発のための環境整備を図ること、また省エネルギー・代替エネルギー開発に積極的に協力していくことも、日本の経済的繁栄を維持していくという観点から大きな課題となります。

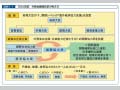

こうした新たなODAの使命を果たすことが出来るよう、国内ではODAの改革について、様々な議論がなされました。その結果、ODAに関する重要事項を機動的かつ実質的に審議し、戦略的な海外経済協力を行うための司令塔として海外経済協力会議が設置(2006年4月)されました。その下でODAの企画・立案に関する調整の中核を担う外務省に国際協力局を設置し(同年8月)、ODA実施のための企画・立案の機能を高めるとともに、二国間援助と国際機関を通じた多国間援助との一層の連携を進めるための機構改革を行いました。また、2008年10月には有償資金協力、技術協力及び無償資金協力といった各援助手法間連携強化を通じた援助効果向上のため、国際協力機構(JICA:Japan International Cooperation Agency)と国際協力銀行(JBIC:Japan Bank for International Cooperation)の円借款部門を統合し、JICAがこの3つの援助手法を一元的に実施することとなっています(詳細については、第3章を参照してください)。

このように、憲法上戦争を放棄し、強大な軍事力を持たない日本が、平和的な手段で世界の平和安定と繁栄に貢献し、また、日本自身にとり好ましい国際環境を形成していくためにも、ODAは日本にとって必要不可欠な政策手段です。また、世界における人間の安全保障の実現は日本にとっての利益です。次章からは、日本のODAが持つこのような重要な意義を、具体的な事例を紹介し、説明します。

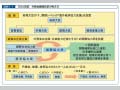

図表I―1 ODA改革、外務省機構改革の考え方

column I-1 日本のODAが果たしてきた役割の評価 ~ODA評価有識者会議座長・東京工業大学大学院教授 牟田博光 先生~

次頁

次頁