本文 > 第I部 > 第1章 ミレニアム開発目標(MDGs)の概要

第1章 ミレニアム開発目標(MDGs)の概要

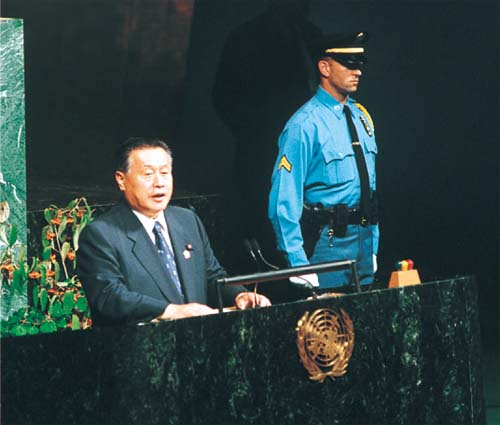

▲2005年9月の国連首脳会合で演説する小泉総理大臣(写真提供:内閣広報室)

Point

●MDGsは、「国連ミレニアム宣言」と過去の様々な合意を統合し、貧困削減などの8つの開発目標としてまとめたもの。達成すべき具体的な数値目標と、2015年という達成期限を定めている。

●2005年は、MDGs達成状況を初めてレビューする年。

●MDGs達成に向けて東アジアなどで進展が見られる一方、サブ・サハラ・アフリカでは進捗が最も遅れている。

ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)は、21世紀に全世界が取り組むべき共通の開発課題として設定された開発目標です。MDGsでは、貧困の撲滅や初等教育の完全普及、乳幼児死亡率の削減や妊産婦の健康の改善、環境の持続性確保など、8つの目標を設定し、それぞれに関して具体的に達成すべき数値目標と、2015年という達成期限を定めています。世界のほとんどの国が現在MDGsの達成に向けて努力することを公約しています。MDGs達成に向けた進捗状況は5年ごとに検証することになっており、2005年はその初めての機会として位置付けられる重要な年です。以下第I部においては、MDGsの概要及びMDGsに対する日本の取組を紹介していきます。

■MDGsの成り立ち

2000年9月、世界189か国の代表が出席しニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットにおいて、「国連ミレニアム宣言」が成果文書として採択されました。この国連ミレニアム宣言は、平和と安全、開発と貧困、環境、人権と良い統治(グッド・ガバナンス)、アフリカの特別なニーズなどを課題として掲げ、21世紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示したものです。そして、同宣言と過去の主要国際会議や主要国首脳会合で採択された様々な合意を統合し、8つの目標にまとめたものがMDGsです。(注1)

■MDGsの内容

MDGsは、[1]極度の貧困と飢餓の撲滅、[2]初等教育の完全普及の達成、[3]ジェンダー平等推進と女性の地位向上、[4]乳幼児死亡率の削減、[5]妊産婦の健康の改善、[6]HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延の防止、[7]環境の持続可能性確保、[8]開発のためのグローバルなパートナーシップの推進という8つの目標と、それに付随する18のターゲット、そして進捗状況を測定するための48の指標を掲げ、開発途上国の人々の生活状況改善を中心に据えた成果重視型の数値目標を設定しています。同時に、1990年を基準年として、原則2015年までに目標を達成するという達成期限を定めています。

2000年の国連ミレニアム・サミットの様子(写真提供:国際連合)

日本はMDGsの内容を策定する過程で重要な役割を果たしてきました。MDGsの直接の基礎となっているのは、経済協力開発機構の開発援助委員会(OECD-DAC:Organisation for Economic Cooperation and Development- Development Assistance Committee)で採択された新開発戦略の中の国際開発目標(IDGs:International Development Goals)です。日本はIDGsの策定過程において、開発援助が目指すべき成果について、定量的な目標を設定すべきであると主張しました。また、開発目標の内容については、[1]客観的、実現可能な目標で、援助国、被援助国双方に受け入れ可能な目標となるよう配慮すること、[2]開発途上国の自助努力(オーナーシップ)を求めるような目標とすること、[3]経済的な数値目標だけでなく、乳幼児死亡率の削減といった社会的な数値目標も入れること、などを主張しました。日本の努力の結果、IDGsにはこのような日本の主張が反映され、この内容が国連で策定されているMDGsに取り入れられています。(注2)

図表I-1 ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)

図表I-2 ミレニアム開発目標:2004年現在の状況その1

図表I-2 ミレニアム開発目標:2004年現在の状況その2

■MDGs達成に向けた進捗状況

MDGsは国際社会の優先的な開発目標として、すべての開発途上国は国内の資金を動員してその達成に努めるとともに、援助国、国際機関側も積極的に支援することが求められています。2015年の達成期限までMDGs達成努力を維持・強化していく上では、定期的にMDGsの達成状況を点検することが重要です。このため、国連では2005年から5年ごとにミレニアム宣言の取組状況に関する包括的な報告書(国連事務総長報告書)を作成することを決めています。国連事務総長による最初の包括的報告書は2005年3月に提出されました。

この報告書などを踏まえ、各目標ごとに現状を見てみると図表I-2のとおりです。

国連ミレニアム・サミットで演説する森総理大臣(当時)(写真提供:内閣広報室)

■MDGsの特徴と

MDGs達成に向けたアプローチ

MDGsの特徴として、以下の4点が挙げられます。

第一に、数値目標と達成期限を設定し、成果を重視した開発目標となっている点です。過去の開発援助を見てみると、一定の成果を上げたものがある反面、相当額の援助がなされたにもかかわらず、それに見合った開発効果が現れなかった事例もありました。同時に、先進国においては、援助が有効な開発効果を生み出せていないという認識や財政難による援助予算の減少などもあり、開発援助の改革が迫られていました。こうした事情も受けて、開発援助における成果重視の導入の動きが生まれ、MDGsでは数値目標と達成期限が設定されるに至っています。

第二に、開発途上国のオーナーシップを要請している点です。開発効果を高めるためには開発途上国がオーナーシップにより開発を進め、援助国はそれを側面で支えること(パートナーシップ)が重要であると考えられています。このような考えのもと、MDGsの各目標、特に目標1から7は、一義的には開発途上国が自ら責任を持って開発に取り組み、達成させることを念頭に置いています。

第三に、相互に関連する8つの目標は、貧困を様々な側面から捉えて、貧困対策を総合的に進めることを目指しています。例えば、乳幼児死亡率の削減や妊産婦の健康の改善(目標4、5)を達成するためには、医薬品の提供や医療関係者の育成といった保健分野の取組のみでは十分と言えません。同時に、小児下痢症の予防など、子供の健康改善に資する安全な飲料水の供給(目標7)や、疾病や妊娠・出産に対する正確な知識を理解し伝達するための識字率向上と健康教育(目標2)などが必要です。また、母親が健康に関する知識を身につけるためには、女性の識字率や女児の就学率向上が重要であり、社会全体で男女の平等が推進されれば(目標3)、男女が平等に必要な教育や保健医療のサービスを受けられることにもつながります。さらに、社会や家庭における男女の役割分担が存在することから、開発のニーズや開発からの影響においても男女の差異があります。このため、MDGsを効果的に推進していくにはすべての目標にジェンダーの視点をもって取り組む必要があります。このように、MDGsは各分野ごとの開発目標を提示してはいますが、それらは相互に関連しており、その達成のためには分野横断的な取組が求められます。

2005年9月の国連首脳会合の際、ライス米国務長官と会談する町村外務大臣

第四に、MDGsは成果重視型の指標を提示してはいるものの、どのようにこれらの目標を達成するかという、実現に向けた方策については提示していません。したがって、MDGsの達成に向けて、どのような理念に基づき、具体的にいかなる方策を取っていくかが、援助を実施する各国・国際機関にとって非常に重要な問題となります。

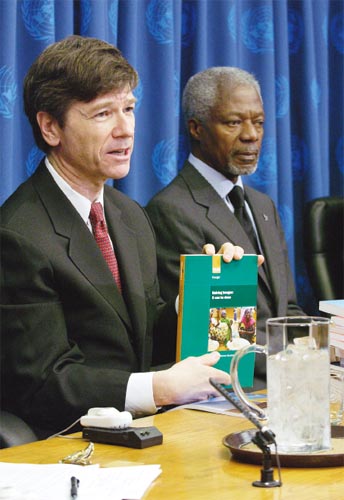

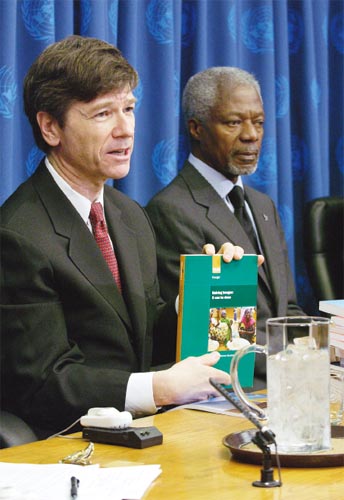

こうしたことから、国連では、国連事務総長の諮問組織として、ジェフリー・サックス・コロンビア大学教授を中心としたミレニアム・プロジェクト*1を発足させ、MDGs達成のためのグローバルな戦略に関する作業を進めてきました。2005年1月に同プロジェクトの最終報告が示され、その中ではMDGs達成のための政策課題とその実施手段を調査、分析した上で、必要な取組を提示しています。

アナン国連事務総長に最終報告書を渡すサックス教授(写真提供:国際連合 Eskinder Debebe)

それでは、日本はいかなる考え方や方策に基づき、MDGsの達成に取り組んできているのでしょうか。次章では、MDGs達成に向けた日本の取組や実績などについて説明します。

次頁

次頁