1.国際協力の推進

(1)日本の政府開発援助(ODA)の実績と主な地域への取組

イ 日本のODA実績

2008年の日本のODA(注1)の実績は、国際機関向け出資・拠出等の支出実績の増加や円高の影響等を受け、支出純額ベースでは、対前年比24.7%増の約95.8億米ドルとなり、OECD/DAC加盟国中、米国、ドイツ、英国、フランスに続く第5位の援助国となっている。また、支出総額ベースでは、対前年比28.6%増の約174.5億米ドルとなり、米国に次いで第2位である。なお、対GNI比は0.19%となり、対前年比で増加したものの、DAC加盟国中、米国と並ぶ第21位となった。

ロ 主な地域への取組

[1]アジア・大洋州

アジア地域は、政治・経済・文化等様々な面で日本と密接な関係にあり、日本の安全と繁栄に重要な意義を有することから、日本のODAの実施における重点地域である。

日本は、ASEAN諸国に対して、ODAによる経済・社会インフラ基盤整備等の支援とともに、民間投資や貿易の活性化など、公的資金と民間の活動を有機的に連携させた経済協力を進め、同地域の発展に貢献してきた。また、気候変動対策、感染症、防災等の地球規模・地域全体の課題に対するASEAN諸国の取組に対しても支援を行っている。

2008年からの世界経済・金融危機に対しては、日本は、アジアが「開かれた成長センター」として世界経済に貢献することが重要であるとともに、アジアの内需拡大は日本の成長にもつながるとの考えの下、アジアの成長力の強化と内需拡大のためのODA支援を着実に実施してきている。

また、日本は、ASEAN域内の格差是正や一体性の強化の観点から、ASEAN後発加盟国を中心とするメコン地域への協力を重視している。11月に東京で開催した初の日本・メコン地域諸国首脳会議において、日本は、域内格差是正の観点からメコン地域をODAの重点地域とし、メコン地域全体及びCLVの各国に対するODAを拡充し、また、同地域全体で今後3年間で合計5,000億円以上のODA支援を実施することを打ち出した。

さらに、防災分野における日本の知見と経験を活用しつつ、インドネシアの地震被害やフィリピンの台風被害への支援など、自然災害を受けた諸国への支援も実施している。

インドは、2008年度まで6年連続でODAの最大受取国となっており、日本は、インドの経済成長、貧困削減や社会セクター開発、環境・気候変動・エネルギー問題に対する取組を支援するために、運輸・インフラ整備、電力、上下水道、植林を始めとする様々な分野において円借款を中心とした支援を実施している。

中国への援助については、円借款の新規供与は2007年度分を最後に終了したものの、環境問題や感染症など、日中両国が共通して直面している課題に協力して取り組んでいくことが首脳間で確認されており、また、相互理解・人的交流の増進のための協力等も実施している。

また、日本は、歴史的につながりの深い大洋州の諸国・地域への支援にも積極的に取り組んでいる。5月に北海道で開催した第5回PIF首脳会議(太平洋・島サミット)において、「環境・気候変動問題」、「人間の安全保障の視点を踏まえた脆(ぜい)弱性の克服」、「人的交流の強化」の3つの分野を中心として、今後3年間で500億円程度の支援を実施していくことを表明した。

[2]アフリカ

アフリカは、依然として深刻な貧困問題に直面している一方、豊富な天然資源や野生動植物等の自然に恵まれており、貿易・投資や観光の促進を通じた経済成長の大きな可能性を有している。日本は、アフリカが持続的な経済成長及び貧困削減等を実現するため、国際社会の責任ある一員として、積極的に貢献していく。

日本は、アフリカの自助努力(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするTICADの開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に積極的に協力してきている。2008年5月には、横浜にてTICAD Ⅳを開催した。日本は、TICAD Ⅳにおいて、2012年までのアフリカ向けODAの倍増、アフリカ向け民間投資の倍増支援等を表明した。

3月には、ボツワナにおいてTICAD Ⅳの支援策の履行状況を確認する閣僚級会合が開催され、日本は、世界経済・金融危機の中、TICAD Ⅳの約束を着実に実行して、アフリカ諸国をより一層支援することを強調した。また、この危機の最も深刻な影響を受けるのは社会的弱者であるとの認識に立ち、約3億米ドルの食料・人道支援及び世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM)への約2億米ドルの拠出を行う旨を表明した。日本の2008年のアフリカ向けODA総額実績は、約17.5億米ドルに達している(注2)。

[3]アフガニスタン・パキスタン

アフガニスタンの平和と安定は、国際社会全体の平和と安全にかかわる重要な課題である。これまで日本は、アフガニスタンを「テロの温床」にしないとの決意の下、2009年末までに約18億米ドルの支援を実施してきた。11月のカルザイ大統領再選後、日本は「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表し、アフガニスタンに対して早急に必要とされる約800億円の支援を行うとともに、これまでに約束した総額約20億米ドル程度の支援に替え、今後のアフガニスタンの情勢に応じて、2009年から概ね5年間で、最大約50億米ドル程度までの規模の支援を決定した。特に、アフガニスタン自身の治安能力向上に向けた警察支援等を継続するほか、元兵士を社会へ再統合させるための職業訓練及び雇用機会創出のための支援や、アフガニスタンの持続的・自立的発展のための基礎生活分野等への支援を柱として実施していく。

国際社会のテロ撲滅のための取組において重要な役割を担うパキスタンの安定は、周辺地域ひいては国際社会の平和と安定にとって極めて重要である。そのため、テロ対策や経済改革といった諸課題に直面しているパキスタンを、国際社会が一致して後押ししていくことが重要との認識の下、4月に東京でパキスタン・フレンズ閣僚会合及び支援国会合が開催された。パキスタンは現在、テロ対策や経済改革に真摯に取り組んでおり、引き続きテロと対峙するためには、テロ対策の取組を支える強固な経済基盤を構築するための国内経済改革が重要である。日本は前述の「新戦略」に基づき、支援国会合で表明した最大10億米ドルの支援を迅速に実施していく。

[4]中東(アフガニスタンを除く)

国際社会全体の平和と繁栄に直結する中東地域の平和と安定の確保のために、日本は、国際社会の一員としての責務と日本のエネルギー安全保障の両方の観点から積極的に取り組んでいる。

イラク復興支援に関しては、日本は2003年に当面の支援として表明した無償資金協力15億米ドルを上回る約17億米ドルを供与済みである。現在は、中長期的な支援として表明した最大35億米ドルの円借款に重点を移しており、現在まで計12案件、約24.3億米ドルの供与を決定した。これらと並行して技術協力も継続しており、2003年以降、日本及び第三国での研修に3千人以上のイラク人研修員を受け入れている。

日本は中東和平についても積極的に取り組んできており、1993年から、2009年末までに総額10億米ドル以上の対パレスチナ支援を実施してきた。3月にシャルム・エル・シェイク(エジプト)で開催されたガザ復興のためのパレスチナ経済支援に関する国際会議において、将来のパレスチナ国家建設のため、当面2億米ドルの支援を表明した。特に、パレスチナ国家を支える制度づくり、人づくり及び自立的経済建設を支援する方針であり、ジェリコ(ヨルダン川西岸地区)に農産業団地を建設して物流拠点を整備する計画に積極的に取り組んでいる。

(2)地球規模課題

近年、テロ、貧困、感染症、環境破壊など、国際社会が協調して対処すべき地球規模課題が外交全般における主要課題となっている。これらの脅威に対処するに当たり、日本は、一人一人の人間に着目し、その豊かな可能性の実現を目指す人間の安全保障の理念を推進している。人間の安全保障は、保護と能力強化のアプローチや、保健、水・衛生、教育、ジェンダーといった開発分野間の相乗効果を図る分野横断的なアプローチ、開発途上国から援助国、国際機関、民間財団、企業、学界に至るまで幅広い関係者の力を結集する全員参加型のアプローチを重視する考え方である。これまで日本は、二国間・多国間の会議での議論等を通じ、人間の安全保障の理念の国際的な普及に努め、また、日本が国連に設置した人間の安全保障基金や、二国間協力の枠組みである草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じ、世界各地で人間の安全保障を実現するための活動を支援してきた。さらに近年は、二国間協力と国際機関を通じた協力を適切に組み合わせることで、より効果的な継ぎ目のない支援を実施している。

こうした取組の結果、人間の安全保障に関する国連事務総長報告(注3)が作成されることになったほか、人間の安全保障基金に、タイ及びスロベニアが拠出するなど、この理念は着実に浸透しつつある。

イ MDGs達成に向けた取組

MDGsは、国際社会の努力にもかかわらず、特に妊産婦の健康の改善を含む保健分野及びサブサハラ・アフリカで進展が遅れている。加えて、深刻な世界経済・金融危機の影響で、これまで改善が見られた分野にも悪影響が及んでいることが指摘されている。このような中、鳩山総理大臣は、MDGsの達成に向け努力を倍加したい旨を表明している。目標達成期限まであと5年に迫る中、日本は、MDGs達成に向け今後一層貢献していく。

2009年には、世界経済・金融危機がMDGs達成に及ぼす悪影響が懸念される中、7月の第35回G8ラクイラ・サミット(於:イタリア)や9月のG20ピッツバーグ・サミット(於:米国)等の主要国会合においてMDGs達成への決意が改めて確認された。日本は、6月の「世界金融・経済危機と開発への影響に関する国連ハイレベル会合」等の主要な国際会議の場において、深刻な危機の下にあってもMDGs達成に向けた歩みを後退させないことが重要であると訴え、これまでに打ち出してきた様々な支援策の実施を着実に進めている。

貧困問題については、2008年の食料価格高騰及びその後の世界経済・金融危機の影響により、世界の栄養不足人口は更に増加し、2009年末までに10億2,000万人に達するとの見通しもある(注4)。日本は、貧困削減の手段として農業分野における協力を重視するとともに、地球規模の問題としての食料問題に積極的に取り組んでいる。G8ラクイラ・サミットの食料安全保障に関する拡大会合では、日本は2010年から2012年の3年間にインフラを含む農業関連分野において、少なくとも30億米ドルの支援を行う用意があることを表明した。

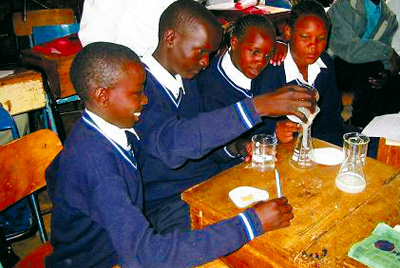

教育分野においては、MDGs及び万人のための教育(EFA:Education for All)の達成のために、質・量両面における基礎教育の充実、基礎教育を超えた多様な教育段階の支援強化、教育とほかの分野との連携等を重視し、引き続き様々な支援を行っている。具体的には、ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)関連基金に継続拠出したほか、2008年に表明したアフリカを中心とする支援策(注5)を始め、各種の二国間支援を着実に実施している。

保健分野においては、世界で年間約500万人が三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)で命を落とし、920万人の5歳未満児及び50万人以上の妊産婦が死亡しているが、その多くは予防可能な原因による。特に妊産婦と新生児の死亡率削減が遅れており、医療従事者の人材育成、産科救急施設の整備等を含めた開発途上国の保健システムの強化が不可欠と考えられている。日本は、2005年に発表した「『保健と開発』に関するイニシアティブ」の下、感染症対策、母子保健といったMDGsの課題に加え、保健システムの強化を含めた包括的取組を推進している。また、保健分野ではNGOの取組も重要であり、官民の対話を重視している。

環境分野における水・衛生問題に関しては、日本の経験、知見や技術を生かし、ソフト・ハード両面での包括的な支援を実施している。3月には第5回世界水フォーラム・閣僚級国際会議(於:イスタンブール(トルコ))が開催され、皇太子殿下の御臨席を得たほか、日本政府側からは森総理特使(元総理大臣)、金子恭之国土交通副大臣を始めとする約70名が参加し、首脳会合等の各種の会合において日本の実績と立場を示した。

ロ 新型インフルエンザに関する国際協力

4月下旬に北米大陸で発生した豚由来のA(H1N1)型の新型インフルエンザは急速に世界中に感染が拡大し、WHOは6月11日、パンデミック警戒レベル「フェーズ6」(世界的大流行)を宣言した。2005年以来、日本や国際社会は、強毒性のA(H5N1)型鳥インフルエンザに由来する新型インフルエンザ対策を進めてきており、今回の新型インフルエンザへの対応にもその経験がいかされた。日本は9月、国連及びWHOの要請を受け、開発途上国におけるワクチン接種のため、WHOを通じた約11億円の緊急無償資金協力を表明したほか、10月のASEAN関連首脳会議に出席した鳩山総理大臣は、東アジア地域における新型インフルエンザ対策への協力強化を表明した。

ハ 緊急・人道支援

日本は、JDRの派遣、緊急援助物資の供与、緊急無償資金協力等を通じ、災害発生時から早期復興にかけて継ぎ目のない支援を実施している。例えば、9月のフィリピンにおける台風災害時には、毛布・浄水器等の緊急援助物資を供与したほか、WFPを通じた緊急無償(食糧)支援等を行った。また、2010年1月のハイチにおける地震災害の際には、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与を行うとともに、緊急無償資金協力を実施した。さらに、防災分野に関しても、日本は防災大国としての知見と経験をいかし、国連諸機関・WBとの緊密な協力を行うとともに、日中韓防災担当閣僚級会合の開催や、ASEAN等の枠組みにおける情報共有など、アジア地域における連携を促進している。

(注1)ODAについては、外務省が別途発刊する「政府開発援助(ODA)白書 日本の国際協力」(外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html)を参照。

(注2)アフリカについては、第2章第7節「サブサハラ・アフリカ」を参照。

(注3)人間の安全保障に関する初の事務総長報告は、2010年春に発表される予定。

(注4)国連食糧農業機関(FAO)「The State of Food Insecurity in the World 2009」(2009)。

(注5)TICAD Ⅳ前に行われた政策演説において、2008年からの5年間で、[1]アフリカにおいて約1,000校(約5,500教室)の学校建設、[2]全世界で約30万人(うちアフリカで10万人)の理数科教員の能力向上、[3]アフリカ1万校の学校運営改善に取り組むことを表明。