第1章 概観 2009年の国際情勢と日本外交の展開

概観 2009年の国際情勢と日本外交の展開

国際情勢と日本外交の現状を検証し、正確な時代認識を持つ上で、21世紀到来後に起こった国際秩序の大きな変転に焦点を当てて、具体的な現象を分析することが有意義であるとの認識の下、2009年の外交を振り返ることとしたい。

1.国際的枠組みの変化

1991年の冷戦終焉(えん)により、世界は歴史の転換期に入り、イデオロギーによる東西対立に替わって、国際関係を規定する軸が多様化・複雑化した。また、情報通信技術の急速な進展やグローバル化に伴い、地球規模の課題が国際関係に占める比重が急速に大きくなった。こうした変化に応じ、国際的な課題に対処するための協議の場も変化してきた。例えば、主要先進国の集まりであったG7サミットは、ロシアが加わってG8サミットとなり、さらにアフリカ等そのほかの国々の首脳との対話の場であるアウトリーチも開催されるようになった。

さらに近年、経済成長の著しいBRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)に代表される新興国が台頭し、世界経済における比重が相対的に高まっている。また、先進国の成長余力が限られる中、アジア諸国はいち早く世界経済・金融危機の影響を脱し、回復基調にあることを背景に、成長センターとしてのアジアの位置付けが高まりつつある。こうした中で、国際社会における合意形成・意思決定のメカニズムを再構築する動きが顕在化している。

この関係で、2009年の特筆すべき動きとしてはG20サミットの開催と定例化が挙げられる。主要先進国に新興国を加えた主要経済国で構成されるG20サミットは、世界経済・金融危機を受けて、2008年11月にワシントン(米国)、2009年4月にロンドン(英国)、同年9月にピッツバーグ(米国)で開催され新興国を含む国際的な政策協調を通じて、危機への対応に大きな役割を果たした。ピッツバーグでは、G20を国際経済協力の第一のフォーラムとし、今後定例化することが決定された。G20は、新興国が参加している点で、例えばG8に比べてより広い代表性を持った枠組みである。それだけ参加国の利害は多様であり、課題に応じて議論の枠組みとしての有効性は異なってくるであろう。

気候変動問題については、12月の気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)の場で、各国の利害が対立し、議論がしばしば中断した。特に、先進国と開発途上国という伝統的な対立のみならず、地球温暖化に伴う海面上昇の被害を最も受ける島嶼(しょ)国と、新たな責任を果たすことが期待される新興国とでは、同じ開発途上国ながら立場に明確な違いがみられるようになった。最終的には主要国首脳間での交渉により、今後の法的枠組みの基盤となるコペンハーゲン合意が作成されたが、全会一致の採択には至らず、複雑な利害が錯綜(さくそう)する課題をめぐって、全会一致による国際的な合意を形成することの困難さが浮き彫りになった。

2.地域協力の進展

21世紀に入り国際関係がますます多様化・複雑化する中、グローバル化が進行する一方で、地域単位での協力・統合を通じて競争力を高め、存在感を増そうという動きも見られるようになった。欧州連合(EU)の拡大と深化、東南アジア諸国連合(ASEAN)の共同体形成に向けた努力の加速化、アフリカ連合(AU)の創設、各地域における自由貿易協定(FTA)の広がりなどは、こうした動きの例である。

このような中、2009年の展開として、12月にEUの基本条約を改定するリスボン条約が発効した。これにより、欧州理事会常任議長や外務・安全保障政策上級代表といったポストが欧州の「顔」として創設されるなど、制度面で欧州の統合がますます深化することとなった。

日本も、鳩山由紀夫総理大臣が「東アジア共同体」構想を長期的ビジョンとして掲げ、貿易・投資、金融、環境、教育、「いのちの文化」等の可能な分野から、開放的で透明性の高い地域協力を着実に進めていくことを提唱するなど、地域協力の強化に向けて積極的に貢献していく考えである。また、日本は2010年のアジア太平洋経済協力(APEC)議長であり、翌年の議長である米国と連携しつつ、APECの成功とアジア太平洋における新たなビジョン作りに向けて連携していく。

3.非国家主体の役割増大

冷戦後は情報革命による通信技術の発達により、国境を越えて活動する非国家主体の役割が大きくなってきた。特に、経済のグローバル化に伴って、国境を越えて活動する非政府組織(NGO)の役割や企業の影響力が高まってきた。今般の世界経済・金融危機の背景にも、近年ますます国境を越えて活動しているグローバルな金融機関の存在がある。

また、気候変動分野においてNGOが果たす役割を踏まえ、12月のCOP15では初めて日本政府代表団にNGOのメンバーが加わった。地球規模の課題への対処にあたって、NGOが果たす役割は高まっており、政府とNGOの連携がますます重要となってくるだろう。

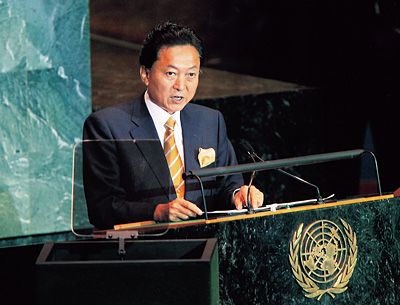

(9月22日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)

4.新たな協調の時代の到来

21世紀到来後の国際社会の大きな特徴として、気候変動を始めとする地球規模の課題に国際社会が協調して取り組む必要性が顕著になったことが挙げられる。

2009年はオバマ米国大統領が就任したことを一つのきっかけとして、地球規模の課題に対して国際社会が努力を結集することへの期待が高まる新たな協調の時代を迎えたと言える。特に、注目される2つの課題として、気候変動と核軍縮・不拡散が挙げられる。

(1)気候変動

気候変動問題は、人類全体に対する脅威であり、一国では解決できず、国際社会が協調して取り組まなければならない重大な問題である。先進国のみならず、近年温室効果ガス排出量が増加の一途をたどる新興国を含む主要国が関与して国際的な枠組みを構築することが必要不可欠である。12月に行われたCOP15では、2013年以降の次期枠組みの構築等をめぐって激しい議論がなされた。最終的に、首脳レベルによる調整を経て「コペンハーゲン合意」が作成され、これに留意するとの決定がなされたことは一定の前進といえる。

日本は、9月の国連総会の際に鳩山総理大臣が、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提とし、2020年までに1990年比で言えば25%の削減を目指すという野心的な目標を発表するとともに、開発途上国支援についての「鳩山イニシアティブ」を表明した。そしてCOP15においては、「鳩山イニシアティブ」を具体化するものとして、2012年末までに公的資金で約110億米ドル、官民合わせて約150億米ドルの開発途上国支援を発表するとともに、鳩山総理大臣自ら積極的に交渉に参加し、コペンハーゲン合意の作成に貢献した。日本は、今後も2010年にメキシコで開催される国連気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)において公平かつ実効的な国際的枠組みを構築する新たな一つの法的文書を採択するために、各国と連携しながら、リーダーシップを発揮し、国際交渉を主導していく。

(2)核軍縮・不拡散

核軍縮・不拡散分野で、2009年は、4月のオバマ米国大統領による「核兵器のない世界」の実現に向けた演説等を機に、核軍縮・不拡散に向けた国際的機運が高まった一年だった。日本は、かねてから安全保障環境を改善し、平和な世界を創造する上での重要な課題として、核軍縮・不拡散に積極的に取り組んでおり、2009年も、核兵器不拡散条約(NPT)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持・強化に向け、主導的な役割を果たしてきた。

9月には、国連安全保障理事会(国連安保理)で史上初めて核不拡散・核軍縮をテーマとした首脳会合が開催され、日本からは鳩山総理大臣が出席した。同会合では、核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用、核セキュリティ(核テロ対策)の分野に幅広く言及した国連安全保障理事会決議第1887号が採択され、日本もこれらの分野での取組を更に強化してきている。12月には日本が毎年国連総会に提出している核軍縮決議案が圧倒的多数の支持を得て採択され、過去8年間反対を続けてきた米国も初の共同提案国として賛成に回った。また同月には、天野之弥外務省不拡散・原子力担当大使が、日本人として、またアジアから初めて国際原子力機関(IAEA)事務局長に就任した。

2010年は、核セキュリティ・サミット、NPT運用検討会議が予定されており、「核兵器のない世界」に向けた流れをより確実なものとするために重要な一年と言える。日本は、核軍縮・不拡散の分野でも関係国と議論を深めつつ、意味ある役割を果たしていく考えである。

5.安全保障上の脅威の多様化

冷戦後に生じた国際環境の変化の一つとして、国際テロや海賊事案の増加が挙げられる。2009年も日本は引き続き、テロの脅威に対処するため、アフガニスタン・パキスタン支援に力を入れるとともに、近年、ソマリア沖・アデン湾での海賊の発生件数が急増したことを受け、国際社会全体の問題として注目を浴びている同海域における海賊問題への対処を実施している。

国家と国家の関係で規律される伝統的な国際関係では対処しきれない状況が生じている一方で、伝統的な脅威も依然として存在し続けている。具体的には、北朝鮮によるミサイル発射や核実験といった日本の安全に対する重大な脅威やイランによる核開発問題などに対し、国際社会が積極的に取り組んだ。

(1)テロリズムの脅威への対応

アフガニスタンにおいては、同国政府と国際社会が協力してテロ撲滅のための取組を実施しているが、パキスタンとの国境地域を始めとして、同国の治安は憂慮すべき状況が続いている。このような状況を受け、国際社会がアフガニスタン・パキスタンへの支援を強化する中、12月には米国のオバマ政権が新戦略を発表し、アフガニスタンに責任を移譲するための軍事力強化、民生支援の強化及びパキスタンとの連携を表明した。それに続いて北大西洋条約機構(NATO)加盟国を始めとする25か国も増派を表明した。

日本もアフガニスタン・パキスタン問題に積極的に取り組むために、岡田克也外務大臣は、9月に就任した直後の10月に両国を訪問して要人と会談するとともに、自ら支援の現場を訪問し、いかなる支援が必要とされているかの把握に努めた。この視察も踏まえ、日本は11月には「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表した。その中で、アフガニスタンにつき、治安能力の向上、元タリバーン兵士の再統合、持続的・自立的発展のための支援を柱とし、2009年から概(おおむ)ね5年間で最大約50億米ドル程度までの規模の支援を行うことを表明した。また、パキスタンに対しては、4月にパキスタン支援国会合を東京で開催し、2年間で最大10億米ドルの支援を実施することを表明し、11月の新戦略では、この支援を着実に実施することを確認した。なお、4月の会合では、参加各国・機関からパキスタン政府による要請額である40億米ドルを上回る50億米ドル以上の支援が表明される成果を挙げた。

このように、各国がアフガニスタン・パキスタンにおけるテロ対策と支援を継続する中、12月には米国で航空機爆破テロ未遂事件が発生し、同事件の容疑者が訓練を受けていたとされるイエメンもテロ対策の観点から国際社会の関心を集めることとなった。2010年1月には、ロンドンでアフガニスタンに関する国際会議及びイエメンに関する国際会議が開催された。このように、引き続きテロ対策は国際社会の喫緊の課題となっている。

(2)ソマリア沖海賊対策

国内全土を実効支配する政府が存在しないソマリアでは、近年海賊が増加し、海上交通の要所であるソマリア沖・アデン湾を航行する船舶を襲撃する事件が多発し、発生水域も拡大している。関係各国は、これらの海賊行為を取り締まるため、軍艦を派遣し、同海域を通過する船舶の護衛活動に従事した。

日本は、自衛隊及び海上保安庁による海賊対処行動に加え、海賊問題の根本原因であるソマリア情勢の安定化のための支援やソマリア周辺国の海上取締り能力向上のための支援等の多層的な取組を行っている。さらに、国連安保理決議に基づく国際協力の枠組みとして、1月に設置されたソマリア沖海賊対策コンタクト・グループ(CG)会合の第4回会合(9月)において議長を務めるなど、国際協力において重要な役割を果たしている。

(3)北朝鮮

2009年は、日本を取り巻く安全保障環境が、北朝鮮によるミサイル発射及び核実験により、不安定化した1年であった。

4月には、日本を含む関係各国が自制を求めたにもかかわらず、北朝鮮はミサイル発射を強行し、5月には核実験を実施した。これらの北朝鮮の行動に対し、日本は直ちに抗議する一方、国連安全保障理事会は、4月のミサイル発射後には同月に議長声明を採択し、5月の核実験に対しては、6月に国連安全保障理事会決議第1874号を採択して北朝鮮を非難した。こうした国際社会の動きに反発し、北朝鮮は、7月に複数発の弾道ミサイルを発射するなどの挑発的な行動をとった。

日本は六者会合を通じた北朝鮮による検証可能かつ不可逆的な核放棄に向けて、関係国と緊密に連絡し、同時に国連安保理決議に基づく措置や日本独自の措置を着実に実施していく考えである。

(4)イラン

2009年に北朝鮮と並び国際社会の注目を集めたのは、イランの核開発問題である。1月に、イランとの対話を通じた問題の解決を目指す米国のオバマ政権が誕生したが、9月にはイランが新たなウラン濃縮施設を建設中であることが明らかとなった。続く10月には核問題に関するイランとEU3(英国・フランス・ドイツ)+3(米国・中国・ロシア)との協議が約1年ぶりに開催され、イラン製低濃縮ウランの国外移送等について一旦(いったん)は合意に達したとされたが、その後具体的な進展はなく、予断を許さない状況が続いている。

日本は、国際社会の一員として、主要関係国と緊密に連携してこの問題の外交的解決を図るため、イランとの独自の関係に基づき活発な働きかけを続けている。

6.まとめ

以上で述べたように、冷戦後も日本を取り巻く安全保障環境には、不確実・不安定要因が存在しており、日本の平和と安全を確保するためには自らの防衛力を整備しつつ、引き続き日米同盟を日本外交の基軸とし、日本の防衛のみならず、アジア太平洋地域の平和と繁栄を支える公共財として、更に深化させていく必要がある。このような観点から、今後30年から50年先を見据えて、日米同盟が果たす役割を再確認するために、現行の日米安全保障条約締結50周年にあたる2010年1月にハワイで行われた日米外相会談において、同盟関係の更なる深化のための協議プロセスを開始することで一致した。

今日、国際社会は様々な地球規模の課題に直面している。日本は、これらの課題の解決に向けて、より一層積極的に行動し、リーダーシップを発揮することにより、世界の期待にこたえることが求められている。そのためにも国民の理解と信頼に支えられた力強い外交を展開していく。

このような観点から、岡田外務大臣は9月の就任当日に、いわゆる「密約」をめぐる問題についての調査を行うよう命じ、2010年3月9日、その調査結果を有識者委員会からの報告書とともに発表した(報告書の概要は次頁参照)。今回の作業を外交に対する国民の信頼回復につなげ、国民とともに歩む外交を実践していく方針である。

いわゆる「密約」問題に関する調査の結果について

1.いわゆる4つの「密約」について

[1]1960年1月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する「密約」

[2]同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する「密約」

[3]1972年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する「密約」

[4]同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」

2.これまでの経緯及び今後の予定

| 平成21年9月16日 | 岡田外務大臣が、いわゆる「密約」問題に関する調査命令を指示 |

|---|---|

| 9月25日 | 薮中事務次官の下に、調査チームを立ち上げ |

| 11月20日 | 同調査チームが岡田外務大臣に調査報告書を提出 |

| 11月27日 | 有識者委員会が発足 |

| 平成22年3月9日 | 外務省報告書、有識者委員会報告書を公表(同時に合計331文書を公開) |

3.外務省報告書骨子

- (1)1960年1月の安保条約改定時の核持込みに関する「密約」

- 「討議の記録」の写しと思われる文書が存在。ただし、核搭載艦船の寄港等を事前協議の対象外とする明示的な合意はなし。日米間には認識の不一致が存在。

- (2)1960年1月の安保条約改定時の朝鮮有事の際の戦闘作戦行動に関する「密約」

- 朝鮮有事の際の対応を例外とする「議事録」の写しと思われる文書が存在。

- 沖縄返還交渉の際、日本側は、首脳共同声明と総理演説により置き換えることを意図。

- (3)1972年の沖縄返還時の有事の際の核持ち込みについての「密約」

- 外務省文書からは緊急時の核再持込みにつき合意したとされる「合意議事録」の存在は確認されず。

- (4)1972 年の沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」/li>

- 吉野元局長がイニシャルしたとされる「議論の要約」の存在は確認されず。

- 当時の大臣の判断で大臣書簡のような文書は作成しないとの結論に至ったことを示す文書が存在。

4.有識者委員会報告書骨子

- 序論 密約とは何か

- 「狭義の密約」と「広義の密約」について。公表された条約等以上の内容を持つかどうかが重要。

- 第一章:アメリカの世界戦略と日本

- 日本の戦略的重要性、中立化に関する米国の懸念。核兵器の使用に係る米英間のやりとり。

- 第二章:核搭載艦船の一時寄港

- 「討議の記録」を密約の証拠とみることは困難。解釈の相違は意図的な明確化の回避の結果。日米間には、問題を深追いしないという暗黙の合意が存在。広義の密約。

- 第三章:朝鮮半島有事と事前協議

- 「朝鮮議事録」が密約性を帯びた文書であるとの認識は日本側も保持。沖縄返還交渉では、日米間で明確な決着はつけられなかったが、この議事録は事実上失効したとみてよい。

- 第四章:沖縄返還と有事の核の再持ち込み

- 「若泉-キッシンジャー」ルートで作成された「合意議事録」は、佐藤内閣以降の後継内閣を拘束する効力を持たず、また共同声明以上の内容を持ったとも言えないので密約とは言えない。

- 第五章:沖縄返還と原状回復補償費の肩代わり

- 米側は愛知大臣の書簡を求めるが日本側は見合わせ。米側資料では、「議論の要約」につき日米が交渉。「議論の要約」は、密約にはあたらない。支払額の積み増しは「広義の密約」に当たる。

- 補章:外交文書の管理と公開について (外交記録公開制度、情報公開請求への対応等)

(報告書本文を始め、今回公開された関連資料は外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mitsuyaku.html)でご覧になれます。)