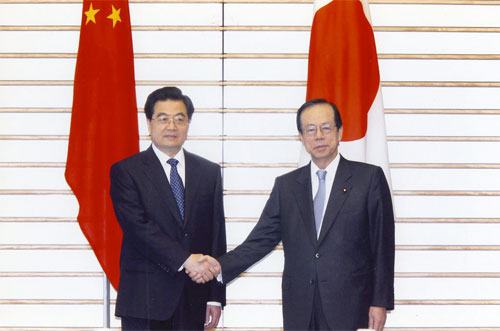

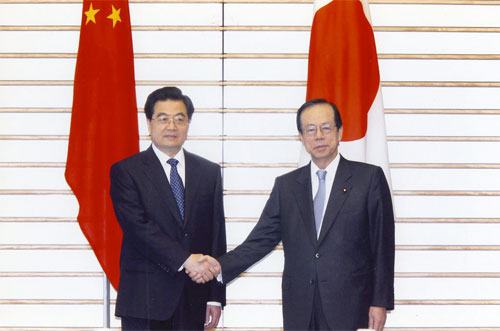

日中首脳会談に臨む福田総理大臣(右)と胡錦濤中国国家主席(左)

(5月7日、東京 写真提供:内閣広報室)

2. |

中国・モンゴル等 |

(1) |

中華人民共和国 |

イ |

首脳間の対話 |

日中平和友好条約締結から30周年に当たる2008年は、5回にわたる首脳間の相互訪問を含め、日中間で頻繁な首脳間対話が行われた歴史的な1年となった。

| <胡錦濤(こきんとう)国家主席訪日(5月6日~10日、於:東京、神奈川、大阪、奈良)> |

日中首脳会談に臨む福田総理大臣(右)と胡錦濤中国国家主席(左) |

5月には、中国国家主席としては10年ぶりとなった胡錦濤国家主席の訪日が行われた。両首脳は、「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」を発出して相互理解・相互信頼促進、互恵協力拡大を通じ、アジア太平洋及び世界の良き未来を共に創造するとの日中関係の今後の方向性を確認した。また、胡錦濤国家主席は訪日中に早稲田大学で講演を行い、「戦略的互恵関係」の更なる発展へ強い決意と意欲を示すとともに、未来志向の新たな日中関係の構築を両国国民に向けて呼び掛けた。

| <日中首脳会談(7月9日、於:北海道洞爺湖)> |

7月には、G8北海道洞爺湖サミットの機会に主要経済国首脳会合(MEM)等に出席するため訪日した胡錦濤国家主席と福田総理大臣との間で首脳会談が行われた。東シナ海資源開発に関する協力、食の安全や北朝鮮問題など、幅広い分野について率直な意見交換が行われたほか、胡錦濤国家主席から四川大地震に対する日本からの援助等への謝意が述べられた。

| <福田総理大臣訪中(8月8日~9日、於:北京)> |

8月には北京オリンピック開催の機会に福田総理大臣が訪中し、胡錦濤国家主席、温家宝(おんかほう)国務院総理と相次いで会談を行い、「戦略的互恵関係」を更に進展させるとの方向性を改めて確認した。食の安全、チベットなどの懸案事項にも触れ、極めて率直に意見交換を実施した。

| <麻生総理大臣訪中(10月24日~25日、於:北京)> |

10月には麻生総理大臣が訪中し、胡錦濤国家主席、温家宝国務院総理と会談を行った。首脳会談では「戦略的互恵関係」の推進を確認したほか、頻繁かつタイムリーな意思疎通を行うことにより、首脳間の個人的信頼関係を構築していくことで一致した。また、麻生総理大臣は日中平和友好条約締結30周年記念レセプションに参加し、日中両国は「互いに欠くべからざるパートナー」であるとのスピーチを行い、日中「共益」の拡大を呼び掛けた。

日中首脳会談に臨む麻生総理大臣(左)と胡錦濤中国国家主席(右) |

| <温家宝国務院総理訪日(12月13日、於:福岡)> |

12月に、麻生総理大臣は日中韓首脳会議のため訪日した温家宝国務院総理との間で会談を行った。会談では、「戦略的互恵関係」の着実な進展を確認した。

中国側からは四川大地震、北京オリンピックの際の日本からの支援について、改めて謝意表明があった。

2008年の主な日中政府間対話

|

ロ |

活発な人的交流と相互理解の深化 |

| (イ) | 日中間の人的交流の現状 |

日中間の人的交流は拡大しており、2007年では延べ約512万人(訪日者数延べ約114万人、訪中者数延べ約398万人)に達した。特に、2007年から中国人団体観光査証が在中国全公館で受け付けられるようになったほか、2008年3月には中国人家族の訪日観光査証の受付が始まり、中国人の訪日渡航が促進された。また、人的交流の深化に伴い重要性が増している領事・治安分野においては、2008年10月に日中刑事共助条約の批准書の交換及び日中領事協定の署名がなされ、同分野における両国の協力関係が法制度面で強化された。

| (ロ) | 「日中青少年友好交流年」 |

日中両国は、2007年末に、日中平和友好条約締結30周年に当たる2008年を「日中青少年友好交流年」とし、同年以降4年間にわたって、毎年4,000人規模の青少年の相互訪問を実施することで一致した。これを受けて、2008年は、高校生交流に加え、大学生及び行政、経済、学術、文化芸術、メディア等の分野における青年代表の招へい・派遣を行ったほか、5月の四川大地震(注1)で被災した孤児の招へいも行うなど、5,000人近い青少年の相互訪問を実現した。また、日中両国でそれぞれ開催した開幕式、閉幕式は、いずれも両国首脳等出席の下で盛大に行われ、「日中青少年歌合戦」(11月、日本側閉幕式)等様々なイベントが両国において実施された。

「日中青少年友好交流年」閉幕式

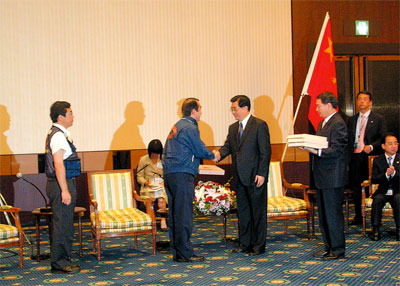

胡錦濤中国国家主席と国際緊急援助隊との会見(7月8日、北海道) |

| (ハ) | 各分野における交流 |

日中中堅幹部の交流の一つとして、四川![]() 川地震復興日本視察団が2008年7月から2009年1月までに計3回にわたり訪日し、日本の震災対策関係者との意見交換、兵庫、新潟等の視察を通じ、震災後の復興策について理解を深めた。

川地震復興日本視察団が2008年7月から2009年1月までに計3回にわたり訪日し、日本の震災対策関係者との意見交換、兵庫、新潟等の視察を通じ、震災後の復興策について理解を深めた。

四川 |

また、日中両国は、安全保障分野の交流強化を図ることで意見が一致しており、6月に海上自衛隊艦艇が訪中したほか、9月には中国空軍司令員が、10月には中国海軍司令員が訪日した。また、新たな分野として、若手幹部(尉官級)の交流を行うことを決定し、9月に人民解放軍青年将校団15名が訪日した。

さらに、2008年7月には8年半ぶりに日中人権対話を再開した。率直な対話を通じて相互理解を深めるとともに、人権分野においても対話を継続していくことで一致した。

また、中国政府が実施する復興事業に対しては、日本が有する震災復興の経験、知識、技術等ソフト面での支援協力を行っている。

中国人民解放軍青年将校団の招へい(9月、東京) |

ハ |

日中経済関係の発展 |

日中間の貿易・投資等の経済関係は、とりわけ中国の世界貿易機関(WTO)加盟後を契機に大きく発展している。2008年の香港を除く日中貿易総額は、27兆7,836億円となり、2年連続で日米貿易総額を上回った(注2)。また、中国側統計によれば、2008年の日本からの対中直接投資は36.5億米ドル(注3)で、環境・エネルギー分野では、5月の胡錦濤国家主席訪日時に発表された「日中両政府の交流と協力の強化に関する共同プレス発表」において、水や大気環境の改善に関する協力や省エネ研修の実施等、多くの具体的協力について一致した。また、2013年以降の実効的な枠組み構築を始めとする中長期の協力関係をうたった「気候変動に関する日中共同声明」に署名した。

日中経済関係

ニ |

個別の分野における事案 |

| (イ) | 東シナ海資源開発問題 |

日中両政府は、6月18日、東シナ海を平和・協力・友好の海とするとの首脳間における共通認識を具体化する第一歩として、双方の法的立場を損なわないことを前提に[1]東シナ海の北部における共同開発、[2]白樺(しらかば)(中国名:「春暁」)の現有の油ガス田における開発への日本法人の参加を主な内容とする日中両国間の合意を発表した。

| (ロ) | 「食の安全」(中国製冷凍ギョウザ問題、メラミン問題等) |

2007年12月末から2008年1月下旬に日本で中国製冷凍ギョウザによるメタミドホス中毒事案が発生し、10名が被害に遭った。また、2008年9月には、中国の大手粉ミルクメーカーの製品を飲んだ乳幼児が腎(じん)結石となる事案が中国国内で多発していたことが発覚した。日本においても、中国製加工食品等からメラミンが検出される事案が発生した。

中国から多くの食品を輸入している日本にとって、中国食品の安全性は、国民の生命と健康にかかわる重大な問題である。こうした認識の下、政府は日中首脳会談や外相会談といったハイレベル協議の機会をとらえて、中国側に食の安全確保を申し入れている。引き続き中国政府に対しては食の安全確保への真摯(しんし)な取組を求めつつ、日本における「食の安全」を確保するため、適切に対応していくとの考えである。

| (ハ) | 中国公船による尖閣(せんかく)諸島周辺の日本領海内への進入 |

12月8日、中国公船「海監46号」及び「海監51号」が沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の日本領海内に進入し、約9時間にわたり国際法に違反する形で航行を継続する事態が発生した。日本政府は、同月13日の福岡における日中首脳会談などにおいて、中国政府に対して遺憾の意を伝えるとともに、再発防止を求めて、強い抗議の申入れを繰り返し行った。

| (ニ) | 遺棄化学兵器問題(注4) |

吉林省ハルバ嶺地区(注5)ほか中国各地の旧日本軍の遺棄化学兵器を早期に廃棄するため、現在日中共同で作業が進められている。4月の日中外相会談では、移動式処理設備による最初の廃棄事業を南京にて行うことで一致した。また、12月にはハルバ嶺地区における試掘が始まった。今後とも化学兵器禁止条約の義務を履行するために、日中共同で対処していく考えである。

ホ |

中国情勢 |

| (イ) | 内政(経済を含む) |

| (a) | 中国経済の現状 |

2008年の中国のGDP(名目額)は30兆670億元、実質成長率は9.0%となり(中国国家統計局発表速報値)、6年ぶりの一けた成長となった。その一方で貿易黒字は2,955米ドル、外貨準備は1兆9,460億米ドル(2008年12月現在)と、いずれも過去最高となった。2008年前半から、欧米経済減速等の影響を受けて輸出が鈍化したことにより、中国当局はインフレ抑制と景気維持策をとり、後半には、米国発の金融危機に対処するために内需拡大策に転換した。

中国の経済発展

| (b) | 胡錦濤(こきんとう)政権の基本方針 |

3月の全国人民代表大会の第11期第1回会議(注6)においては、胡錦濤国家主席、温家宝国務院総理等がそれぞれ再任された一方で、習近平(しゅうきんぺい)党中央政治局常務委員が国家副主席に、李克強(りこくきょう)党中央政治局常務委員が国務院常務副総理に選出されるなど、指導部の交代が進んだ(注7)。政府活動報告では、胡錦濤指導部が提唱する政策理念である「科学的発展観」や「小康社会(幾らかゆとりのある生活水準)」の建設が改めて確認された。10月に行われた中国共産党第17期中央委員会第3回全体会議(三中全会)(注8)のコミュニケにおいても、農民一人当たりの純収入を2020年までに2008年の2倍とするなどの具体的目標が提示されるなど、党指導部は格差是正、生活水準の底上げなど民衆の利益を重視する姿勢を改めて明確にした。

| (c) | 社会的安定性の確保 |

8月の北京オリンピック、9月のパラリンピックといった国際的イベント開催の成功や有人宇宙船「神舟7号」の打ち上げ成功など中国の発展を国際社会に印象付ける出来事があった。その一方で、チベットにおける抗議活動(注9)、7万人近い犠牲者を出した四川大地震、乳製品等へのメラミン混入事件を始めとする食の安全にかかわる問題、土地収用や公務員の腐敗などに絡む民衆暴動の多発など、市民生活に深刻な影響を与える事案が相次いで発生した。

| (ロ) | 中国の対外関係 |

| (a) | 外交関係 |

中国は、持続的な経済発展を維持し総合力を向上させるためには平和で安定した国際環境が必要であるとの基本認識の下、引き続き全方位外交を展開している。米国との安定的な関係を模索しつつ、東南アジア、ロシア、インドなど近隣諸国に対し、世界の「多極化」を志向した積極的な外交を行っており、従来の大国間外交に加え、中東、アフリカ、中南米に対しても活発な資源・エネルギー外交を展開している。さらに最近では、APEC、ASEAN+3などの地域間協力枠組みにも積極的に参加し、上海協力機構(SCO)、六者会合等でも外交的イニシアティブの発揮を試みることなど、多数国間外交も活発化させている。また、対外イメージの向上を目指したパブリック・ディプロマシーにも力を入れている。

米中間では、要人往来や対話等が引き続き活発化している。2月及び6月にライス米国国務長官が訪中し、胡錦濤国家主席、温家宝国務院総理、楊潔![]() (ようけつち)外交部長等と会談し、米中関係や国際情勢について意見交換を行った。6月及び12月には、ポールソン米国財務長官と王岐山(おうきざん)国務院副総理を議長とする第4回、第5回米中経済戦略対話を開催した。1月及び12月には、ネグロポンテ米国国務副長官と戴秉国(たいへいこく)国務委員との間で、第5回、第6回米中シニア対話を開催した。また、5月には北京において6年ぶりに米中人権対話が開催された。一方で、中国の対米貿易黒字、人民元の対米ドルレートをめぐる問題、知的財産権保護等の経済問題が両国間の懸案として浮上している。また、3月に発表された米国国防省の「中国の軍事力に関する年次報告書」では、引き続き中国軍事力の近代化への懸念が表明されている。

(ようけつち)外交部長等と会談し、米中関係や国際情勢について意見交換を行った。6月及び12月には、ポールソン米国財務長官と王岐山(おうきざん)国務院副総理を議長とする第4回、第5回米中経済戦略対話を開催した。1月及び12月には、ネグロポンテ米国国務副長官と戴秉国(たいへいこく)国務委員との間で、第5回、第6回米中シニア対話を開催した。また、5月には北京において6年ぶりに米中人権対話が開催された。一方で、中国の対米貿易黒字、人民元の対米ドルレートをめぐる問題、知的財産権保護等の経済問題が両国間の懸案として浮上している。また、3月に発表された米国国防省の「中国の軍事力に関する年次報告書」では、引き続き中国軍事力の近代化への懸念が表明されている。

| (b) | 軍事・安保情勢 |

中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心に軍事力の近代化を進めるとともに、国防費については、21年連続で前年比10%以上の伸び(2009年公表額)を示しており、その細部の内訳や近代化について不透明な部分があることが指摘されている。2年に一度の国防白書の発表等については一定の評価ができるものの、内容的には日本を含む地域・国際社会の懸念を払しょくするに足るものではない。日本は胡錦濤国家主席の訪日(2008年5月)等の累次の機会を通じ、より一層の透明性向上を中国に対して求めてきている。

(2) |

台湾 |

2008年3月の総統選挙で馬英九(ばえいきゅう)が当選し、8年ぶりに国民党が民進党から政権を奪還した。馬英九総統は5月20日の就任演説において、両岸関係について、「三つのノー」(統一しない、独立しない、武力を用いない)、現状維持、両岸の早期対話再開、台湾海峡や国際社会における「休戦」を呼び掛けた。その後、両岸対話が進展し、6月に江丙坤(こうへいこん)海峡交流基金会(海基会)董事長が訪中し、約10年ぶりに両岸実務協議窓口機関のトップ会談が行われた。11月には陳雲林(ちんうんりん)海峡両岸関係協会(海協会)会長が同会会長として初めて台湾を訪問し、海協会・海基会間で「空運」、「海運」、「郵政」、「食品安全」の4項目に関する合意文書に調印した。また、胡錦濤国家主席は12月31日に「台湾同胞に告ぐ書」発表30周年記念座談会において演説を行い、胡錦濤指導部の対台湾政策について包括的に述べた。この中で、胡錦濤国家主席は、3月に馬英九が総統に当選したことを念頭に、「本年3月、台湾情勢には積極的な変化が生じ、両岸関係は得難い歴史的なチャンスを迎えている」と表明した。その上で、両岸間の経済協力や人的往来の推進を強調するとともに、「台湾同胞の国際活動への参加問題」の解決を重視している旨表明し、また、軍事安全相互信頼メカニズム構築について検討可能であると呼び掛けた。これに対し同日、台湾の大陸委員会はプレス・リリースを出し、両岸は「争議を棚上げし、Win-Winを追求する」ことを基礎に、引き続きゆっくりと、良好な相互活動を通じ両岸関係の平和的発展の新しい局面を共に創造すべきである。現段階の両岸政策とは「統一しない、独立しない、武力を行使しない」であり、現状維持である。軍事相互信頼メカニズム等の議題は、両岸関係が相当程度の相互信頼関係に達した後、検討、推進される旨指摘した。

経済面では、2008年後半以降台湾経済は減速し、2008年の経済成長率は0.12%、失業率は4.14%となった。

日本との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要な地域であり、第4位の貿易相手となっている。人的往来の面では、2008年の日本から台湾への訪問者数は約109万人、台湾から日本への訪問者数は約139万人となった。

(3) |

モンゴル国 |

オヨーン・モンゴル外相(左)との会談に臨む高村外務大臣(右)(3月3日、東京) |

6月に第5回国家大会議総選挙が行われ、人民革命党が過半数を獲得したが、開票結果を不満とする一部有権者が人民革命党本部を焼き討ちにするなどの暴動が発生、モンゴル史上初の非常事態宣言も発令された。事態はその後沈静化し、9月、人民革命党と第二党になった民主党との大連立内閣が発足、人民革命党党首のバヤル前首相が首相に再選された。なお、組閣に先立ち、外務省に対外通商部門を合併するなどの省庁再編が行われた。

経済面では、2年以上にわたり懸案となっていた鉱物資源(コークス炭・金・銅)開発のための法整備問題が新議会の下で決着し、南ゴビ地域の2大鉱床(オヨー・トルゴイ及びタヴァン・トルゴイ)に対する外国資本導入を踏まえた投資契約案の策定作業が開始された。その一方で、秋期以降、世界不況に端を発する主要輸出産品の銅価急落、国内インフレ率の上昇、大手銀行の破綻危機等により、近年好況だった経済が一気に冷え込むこととなった。

日本との関係では、3月にオヨーン外相が外務省賓客として訪日し、ウランバートルの新国際空港建設に対する円借款案件に署名を行った。また、10月には二国間関係の課題である通商・経済関係拡大に向けた第2回官民合同協議会(貿易・投資及び鉱物資源開発の2部構成)をウランバートルで開き、両国関係者が多数参加した。さらに同月、両国外交当局間の信頼関係強化のために第7回外務省間政策対話及び第1回地域情勢対話をウランバートルで開催するなど、日本とモンゴルとの間の外交目標である「総合的パートナーシップ」の確立に向けた様々な取組が行われた。

官民合同協議会(10月、モンゴル・ウランバートル) |

「ありがとう」「がんばって下さい」国際緊急援助隊の隊員にとって何より励みとなる言葉だ。中国四川省大地震。派遣された国際緊急援助隊の61名もまた、こう声をかけられ、励まされた。ある隊員は道で少女からチョコレートを渡された。「がんばって下さい」そう言われたと感じた。その話が援助隊の中に伝わると、疲労のにじむ隊員達の顔に笑みが浮かんだ。皆嬉しかったのだ。

捜索・救助活動では様々な困難に直面した。情報が錯綜(さくそう)し混乱があった。被災地は広域にわたり、道路の状況も悪い。移動に時間をとられた。余震も多く、活動には危険が伴った。しかし、隊員達は使命感に燃え、黙々と救助作業にあたった。四川省青川県の病院宿舎。母親と生後2か月の赤ちゃんが瓦礫(がれき)の下にいる。夜を徹しての救出作業。翌朝発見できたが、お互いをかばい合うようにして亡くなっていた。皆で黙祷(もくとう)をささげた。四川省北川県の北川第一中学校。多くの児童が倒壊した校舎に閉じこめられていた。救出作業交替の時間が来ても、「自分は休息は要りません。このまま作業を続けさせて下さい」そう言って譲らない隊員がいた。皆、熱い人命救助のプロだ。

現地での救助活動を終え、成都市の宿舎に入る隊員達。皆、もっともっと救助活動を続けたかった。入口で多くの市民が出迎えてくれた。「ありがとう」「御苦労様」国際緊急援助隊を誇りに感じるのは、私一人だけではあるまい。

外務省国際協力局国際緊急援助室長 小泉 崇

(中国四川省大地震で国際緊急援助隊救助チーム団長を務める)

四川省青川県の病院宿舎における捜索・救助活動  四川省北川県の北川第一中学校における捜索・救助活動 |