政府開発援助(ODA)に対する 国民の理解と支援を得る上で、国民の幅広い層が国際協力に参加する国民参加型援助、すなわちNGOとの連携が重要であるとの考えの下、外務省としては、 ODAの政策立案や事業実施にNGOの人材やノウハウをいかすとともに、各NGOへの資金協力、活動の質や幅を深めるためのNGOの専門性や運営能力の強化に力を入れている。

日本のNGOが多く活躍する開発途上国では、大使館関係者、国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)及びNGO関係者がODAの効率的・効果的実施を協議する「ODA大使館」制度が2002年度から開始され、 これまでにカンボジア、バングラデシュ、ケニア等13か国で実施されている。

資金協力では、従来のNGO事業補助金、草の根無償資金協力に加えて、2002年度に日本NGO支援無償資金協力(注3)及び草の根技術協力(注4)を新設した。2006年度予算はそれぞれ28.5億円、19.9億円で設立当初の20億円、10.9億円に比べ増加している。2006年度の日本NGO支援無償資金拠出額は16か国34件で7億円(2006年12月末現在)となっており、学校の再建や医療協力、母子保健、被災者支援、農村開発、地雷・不発弾除去等の事業が行われている。

▲騒乱直後に東ティモールのバイロピテ診療所で診療にあたる(特活)シェア=国際保健協力市民の会の医師(平成18年度日本NGO支援無償資金協力事業)

(写真提供:(特活)シェア=国際保健協力市民の会)

また、津波や地震のような大規模自然災害や地域紛争の際にNGOが迅速に緊急人道支援活動を行えるように、2000年8月にNGO、政府、経済界 が協力してジャパン・プラットフォーム(JPF)を設立した。現在24のNGOが参加しており、2004年末のスマトラ沖大地震や2005年のパキスタン 等大地震の際に活躍した。2006年度はレバノン、東ティモール及びスーダンで国内避難民支援を行っている。

一方、日本のNGOの多くは、主要先進国と比べ財政的・組織的基盤が脆弱であることから、専門性や組織運営能力の強化が必要であり、外務省やJICA、国際開発高等教育機構(FASID)が、様々なプログラムを実施している。外務省では2006年度、復興時の教育支援、ネットワークNGO、ファンドレイジ ング、プロテクション(援助の受益者の法的、社会的、物理的保護)の4つのテーマでNGO研究会を開催したほか、海外NGO等と共同でアフリカの貧困問題 に関するセミナーも行った。また、NGO相談員(国民、NGOの相談先として政府が委嘱)を17名配置して各種照会に対応したほか、NGO専門調査員 (NGOの専門性を高めるためNGOに派遣する者)11名を11団体に派遣した。

外務省は、1996年以来、年4回のNGO・外務省定期協議会を、2002年度から全体会議(年1回)、ODA政策協議会と連携推進委員会の2つの小委員会(各年3回)に改編し、NGOとの対話にも努めている。2002年11月にはNGO担当大使を設置し、NGOと外務省の意見交換・情報交換の際の双方の橋渡し役を務めるとともに、NGOとの対話や協力が求められる国際会議等の場でのNGOへの協力を行っている(注5)。

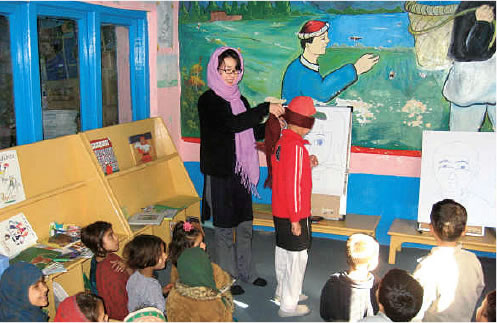

▲アフガニスタン・ナンガルハール県の県都ジャララバード市で運営する子ども図書館にて活動する(社)シャンティ国際ボランティア会の日本人スタッフ(平成18年度日本NGO支援無償資金協力事業) (写真提供:(社)シャンティ国際ボランティア会)