中央アジアでは、憲法改革を巡って大統領と野党勢力との対立が続いたキルギスの情勢が11月に一時的に緊張したほか、トルクメニスタンでは、12月にニヤゾフ大統領が死去し、特異な独裁体制が続いた同国の今後の変化が注目される事態が生じた。他方、タジキスタン情勢は、1997年の和平合意成立後、徐々に安定化しつつあり、11月の大統領選挙においては現職のラフモノフ大統領が圧倒的な支持を得て再選された。ウズベキスタンについては、2005年のアンディジャン事件を契機に欧米諸国との関係が悪化したが、その後も関係改善に大きな進展は見られず、11月、EUは、同事件に関連して2005年10月に講じた対ウズベキスタン制裁措置を一部緩和の上、延長した。

6月、日本と中央アジア諸国(トルクメニスタンを除く)は、双方間の対話と協力の枠組みである「中央アジア+日本」対話の第2回外相会合を東京で開催し、今後の協力の柱となる5分野 (注10) を確認しつつ、具体的な協力の方向性を盛り込んだ「行動計画」を採択した。また、この外相会合開催に先立って、麻生外務大臣は日本記者クラブにおいて中央アジアに関するスピーチを行い、「『地域』を『広域』から見る」、「『開かれた地域協力』を後押し」、「『普遍的価値』の共有に基づくパートナーシップ」という日本の対中央アジア外交の3指針を明らかにした。

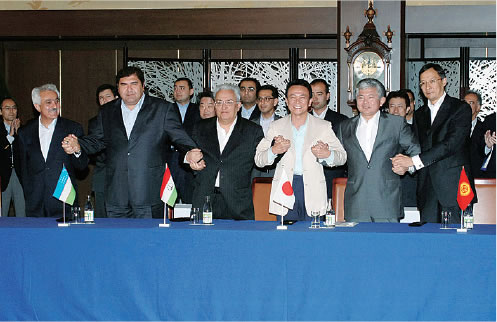

▲「中央アジア+日本」対話 行動計画署名式及び共同記者会見に臨む各国代表(6月5日、東京)

8月、小泉総理大臣は、日本の現職総理大臣として初めて中央アジアのカザフスタン及びウズベキスタンを訪問した。世界第2位のウラン埋蔵量を有するカザフスタンとはウラン鉱山開発を含む原子力の平和利用の分野での協力強化で一致し、ウズベキスタンに対しては民主化・人権保障の努力を働きかける一方、ウラン開発について情報・意見交換を行うことで一致するなど、大きな成果を上げ、同地域に対する日本の積極的な関与の姿勢を改めて強く内外に示した。