6.軍縮・不拡散

【総 論】

2005年は、広島・長崎の被爆から60年という節目の年であった。北朝鮮とイランの核問題、テロリストによる核物質の取得を含む大量破壊兵器等の拡散等の脅威が指摘される中、5月のNPT運用検討会議(注25)と9月の国連首脳会合では、関係国の意見の隔たりが大きく、軍縮・不拡散分野の実質的な事項で合意することはできなかったが、これらの国際会議の場を通じて、今後の取組強化に向けた認識が高まったことは一定の前進と言える。

日本はNPT運用検討会議で「21世紀のための21の措置」(注26)を提出するなど、国際的な軍縮・不拡散体制の維持・強化のため、様々な外交努力を積極的に展開した。

核軍縮分野では、NPT運用検討会議及び国連首脳会合の遺憾な結果を受けて、日本が1994年以来国連総会に毎年提出している核軍縮決議案を新たに構成し直し、簡潔で力強い内容とした。結果、同決議案は168票という過去最多の支持票を得て採択された。また、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に向けて国際社会に働きかけるなど、現実的・漸進的に核軍縮を進めるための努力を継続している。

不拡散分野では、北朝鮮とイランの不拡散問題について、六者会合や国際原子力機関(IAEA)(注27)等の場で平和的解決に向けた外交的努力を続けるとともに、IAEA保障措置の強化、拡散に対する安全保障構想(PSI)への支持拡大、輸出管理体制の強化等に向けアジア諸国を中心に各国に積極的に働きかけるなど、不拡散体制の強化に貢献した。

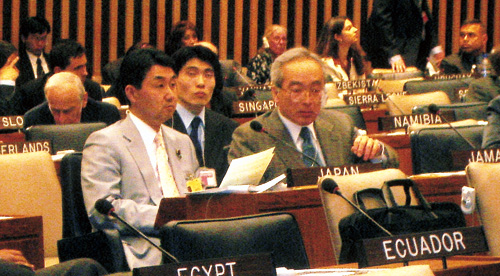

▲NPT運用検討会議に出席する河井外務大臣政務官(左)(5月、ニューヨークの国連本部)

核テロ対策の分野では、国連とIAEAで「核によるテロリズム行為の防止に関する国際条約(仮称)」と核物質防護条約の改正がそれぞれ採択されるなどの進展が見られた。

化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約については、普遍化、条約の国内実施の促進、機能強化の面で具体的な努力を行うように締約国及び未締約国に働きかけた。

通常兵器分野では、対人地雷や小型武器等に関する現場でのプロジェクトの推進に引き続き取り組むとともに、国連小型武器決議の提出等、小型武器問題解決のための道筋を示した。

日本としては、今後とも核兵器や紛争のない世界の実現を目指し、国際的な軍縮・不拡散体制の維持・強化のため、様々な外交努力を行っていく方針である。

▼大量破壊兵器、ミサイル及び関連物資等の軍縮・不拡散体制の概要