(イ)「アフリカの年」における日本の積極的貢献

2005年、日本は国際社会共通の課題に積極的に貢献すべきとの観点から、様々な国際会議においてアフリカ開発のためのイニシアティブを発揮した。4月のアジア・アフリカ首脳会議では小泉総理大臣から、「2008年のTICADⅣ開催」及び「今後3年間でのアフリカ向けODA倍増」を、G8グレンイーグルズ・サミットでは「今後5年間でのODAの100億ドル積み増し」を発表したほか、12月にはWTO香港閣僚会議に向けて小泉総理大臣が、貿易を通じた途上国(特にLDC)の開発を進めるとの観点から、包括的な「開発イニシアティブ」 (参照) を打ち出した。

日本は、「アフリカの年」に高まったアフリカへの関心を低下させることなく、この望ましい動きを継続させるため、国際社会と協調しつつ、今後もアフリカが最も必要とする分野に対して支援を継続していく考えである。

(ロ)国際場裡におけるアフリカ諸国との関係強化

日本は、国際社会における自らの理念実現を目指す際の強力なパートナーとなり得る、アフリカとの協力関係を構築するために努力している。例えば、世界の注目を集めた国連安保理改革の関係でも、AU・G4外相会議をはじめ、多くのアフリカの要人と協議して、信頼・協力関係を築き、改革の機運を高めた。

このような日本の努力は、国際場裡におけるアフリカによる日本支持に結実している。10月のユネスコ事務局長選挙においては、AUが早々に松浦事務局長の再選支持決議を行い、同事務局長再選の大きな力となった。また、6月の国際捕鯨委員会(IWC)では、加盟アフリカ諸国の大勢が鯨類の持続可能な利用を支持し、日本と同様の立場に立った。

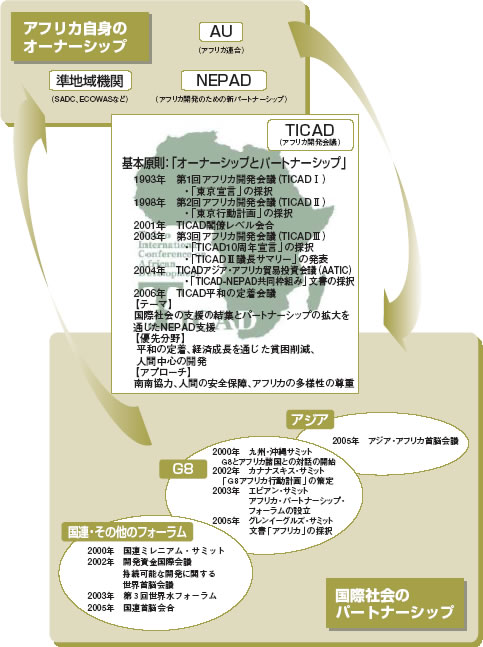

(ハ)TICADプロセスを通じた継続的・長期的取組

日本は1993年に国連・アフリカのためのグローバル連合(GCA)との共催でTICADⅠを開催、以後UNDPを共催者に迎え、1998年にTICADⅡを、さらには世界銀行を共催者に加えて2003年にTICADⅢを開催した。TICADプロセスは、アフリカ自身の自助努力(オーナーシップ)と国際社会の連携(パートナーシップ)を基本哲学とし、「平和の定着」、「経済成長を通じた貧困削減」、「人間中心の開発」を3本柱としている。

2005年は、「経済成長を通じた貧困削減」の理念の下、アフリカとの貿易投資の促進を目的として開催された2004年のTICADアジア・アフリカ貿易投資会議(AATIC)のフォローアップに重点が置かれた。具体的には、AATICで日本が提示した(1)産業振興のための適切な政策の策定、(2)比較優位に基づく商品開発の推進、(3)地場中小企業の振興、(4)民間企業の社会貢献の促進、という「4つの提案」を基礎とし、外務省、財務省、経済産業省、国際協力銀行(JBIC)、JETRO、JICA、日本貿易保険(NEXI)、海外技術者研修協会(AOTS)等の諸機関が言わば「チーム・オール・ジャパン」としてこれに取り組んできた。

また、アフリカ自身の自助努力による「平和の定着」を支援するために、3月に、紛争後のスーダン、コンゴ民主共和国などのアフリカ14か国に対して、難民帰還支援、小型武器回収、コミュニティ再建、選挙支援などの分野で合計約67億円に上る支援を決定した。9月の国連総会においては町村外務大臣が「アフリカの紛争後の状況における諸問題に関するTICAD国際会議を開催する」と表明し、2006年2月に、紛争終結から復興・開発への切れ目ない支援を効果的に実施するための国際社会の取組の在り方につき、アフリカ諸国、主要ドナー国・国際機関が議論するための「TICAD平和の定着会議」をエチオピアで開催し、日本からは塩崎外務副大臣(議長)、明石元国連事務次長ほかが出席した。

(ニ)アフリカとの相互理解の促進

2005年は「愛・地球博」が開催され、アフリカの文化が多くの日本人に紹介されるとともに、アフリカの多くの要人が訪日し、政府・民間レベルともに活発な日・アフリカ間の交流が行われた。

日本からは、逢沢外務副大臣がルワンダを訪問した(10月)ほか、河井外務大臣政務官(2月及び7月)、小野寺外務大臣政務官(1月)、福島外務大臣政務官(5月)、伊藤信太郎外務大臣政務官(2006年1月、リベリア大統領就任式出席)もアフリカ諸国を訪問し、二国間関係の強化を図った。

さらに、6万3,000人の入場者数を記録した5月の「アフリカン・フェスタ」は、日本人にとって、ともすればなじみの薄いアフリカとの相互理解を深める好機になったと、日本人のみならず在京アフリカ外交団や在日アフリカ人からも好評を博した。

(ホ)地域機関・準地域機関との協力関係

日本は、アフリカの各地域における紛争の予防・解決、経済発展に貢献する地域機関(AU)及び準地域機関(西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、南部アフリカ開発共同体(SADC)等)の活動が活発化していることを、TICADプロセスで重視するオーナーシップの一形態として歓迎し、その能力向上を支援してきた。2005年のSADC首脳会議には、佐藤アフリカ紛争・難民問題担当大使らが出席、また、泉・駐エチオピア大使を初代のAU常駐代表に任命するなど、日本が地域機関を重視している姿勢を示した。