【国連改革】

<安保理改革>

1945年の国連創設以来過去60年の間、国際社会は激動の変化を遂げている。また、国連の加盟国数も51か国から191か国へと大幅に増加した。一方、国連憲章上大きな権限を持ち、世界の平和について大きな役割を担う安保理の「機構」の構造は1945年当時と基本的に変わっていない。貧困、テロ、感染症、大量破壊兵器の拡散等、現下の国際社会が直面する様々な課題に国際社会が有効に対処するためには、国連、特に安保理の機構を改革することが急務である。安保理の機能を強化するには、安保理が現在の国際社会の構造を代表していることについて加盟国の信頼を得るという「信頼性」、及び安保理の決定が加盟国によってきちんと実施されるという「実効性」を増すことが重要である。日本としては、安保理が21世紀の国際社会の現実を反映し、国際の平和と安全の維持において主要な役割を果たすというグローバルな責任を担う意思と能力を有する国が常に安保理の意思決定過程に加わるような形での安保理の改革の実現、具体的には、先進国及び途上国を含めた形で常任・非常任議席双方の拡大及び日本の常任理事国入りを目指して、さまざまな外交努力を展開している。

国内においては、川口順子外務大臣(当時)が2003年9月に横田洋三国連大学学長特別顧問を座長として発足させた「国連改革に関する有識者懇談会」(注22)が、計8回の会合開催の後、2004年6月に、安保理改革、旧敵国条項、行財政改革(含分担率問題)、邦人職員増強の各議題に関する提言を盛り込んだ最終報告書を提出し、国内での議論の活性化につなげた。

国際的な動きとしては、イラク問題での安保理の対応等を背景として、アナン国連事務総長が2003年11月に、「新たな脅威」に対して国連の下での集団行動を通じて対処するために、いかに国連の機能・組織を改革するかという問題意識の下、世界各国から16名の有識者を集めた「ハイレベル委員会」を設置し、日本からは緒方貞子国際協力機構(JICA)理事長が委員として参加した。日本は、このアナン国連事務総長のイニシアティブに賛同し、「ハイレベル委員会」の活動に対して財政面での支援を行うとともに、2004年7月、京都において、アナン・パンヤラチュン議長をはじめとする「ハイレベル委員会」委員や国内外からの有識者を招いて、同委員会に関連する地域会合を開催するなど、積極的な協力を行った。

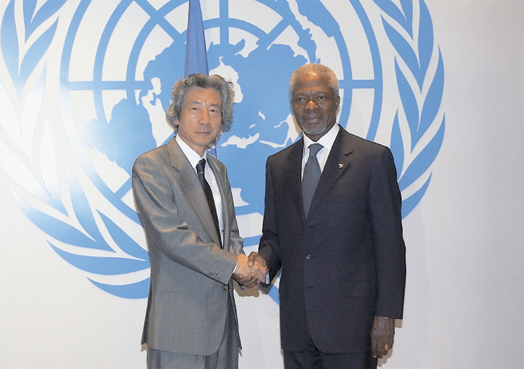

また、9月の第59回国連総会においては、日本からは、小泉純一郎総理大臣及び川口外務大臣が出席した。小泉総理大臣は、自らの演説の中で、大量破壊兵器の拡散、テロ、貧困といった、今日の国際社会が直面する様々な課題に対処するためには、国連を中心とする国際協調が必要であり、また、国連自身も新しい現実に適応・対処する必要があり、21世紀の世界を反映するよう改革されるべきであると訴えた。その上で、日本がこれまでに国際の平和と安全のために果たしてきた役割は、安保理常任理事国となるにふさわしい確固たる基盤となるものであることを改めて表明した。さらに、小泉総理大臣及び川口外務大臣は、アナン国連事務総長、ピン第59回国連総会議長等の国連関係者、並びにブッシュ米大統領をはじめとする主要国首脳・外相と二国間・多国間の会談を行って、日本の考え方を幅広く訴えた。

▲アナン国連事務総長との会談に臨む小泉総理大臣(9月 提供:内閣広報室)

また、日本は、ドイツ、インド、ブラジルとG4首脳レベル会合を開催して、安保理改革の必要性や、安保理常任理事国候補として相互を支持するとともに、アフリカからも常任理事国が選出されるべき旨のメッセージを発出した。第59回国連総会では、日本によるこのような働きかけもあり、近年で最多の166か国が安保理改革の必要性に言及し、うち113か国が常任・非常任議席双方の拡大が必要であるとの考えを示し、53か国が日本の常任理事国入りへの支持を表明した。改革の機運の高まりを受けて、従来改革に関する議論が低調であったアフリカ地域においても、ナイジェリア、エジプト、南アフリカ、リビアが安保理常任理事国への立候補を表明するなど、新たな動きもみられた。

11月には、町村![]() 孝外務大臣がエジプトのシャルム・エル・シェイクにおける「イラクに関するG8周辺諸国会合」(116ページ参照)に出席した際に、アナン国連事務総長と会談をし、国連改革についても議論を行った。

孝外務大臣がエジプトのシャルム・エル・シェイクにおける「イラクに関するG8周辺諸国会合」(116ページ参照)に出席した際に、アナン国連事務総長と会談をし、国連改革についても議論を行った。

12月、「ハイレベル委員会」は、計6回の会合における議論の内容をまとめた報告書をアナン国連事務総長に提出した。報告書は、テロ、大量破壊兵器の拡散等、現在の国際社会が直面する新たな脅威を詳しく分析し、それらの脅威への対処、及びそのために必要な国連の機構改革について述べている。国連の機構改革については、機能強化の観点から、総会、安保理や経済社会理事会、事務局機構などの改革について提言が行われ、特に、安保理改革については2つの具体案が提示された。1つは常任理事国を6つ拡大し、非常任理事国を3つ拡大して理事国の数を計24か国にする案(モデルA)であり、もう1つは再選可能な任期4年の新たな議席(いわゆる準常任理事国)を8つ創設し、従来からの非常任理事国を1つ拡大して、同じく計24か国とする案(モデルB)である。日本としては、常任・非常任議席双方の拡大を含むモデルAをベースにして議論を進めていくことが望ましいと考えている。

安保理改革を実現するには、国連憲章を改正することが必要であり、そのためには、総会における全加盟国の3分の2以上(128か国以上)の賛成と常任理事国すべてを含む全加盟国の3分の2以上の批准が必要である。日本は、望ましい改革を実現するために、幅広い加盟国の支持を得られるよう、さまざまな外交努力を展開してきている。その一環として、12月には、逢沢一郎外務副大臣がニューヨークを訪れ、各国の国連常駐代表を集めて関心国会合(注23)を開催した。また、2005年1月以降、国連憲章改正決議を採択する上で191か国の加盟国中53か国がアフリカであるという意味で大きな影響力を有するアフリカ諸国に複数の政務官が数回に渡って訪問し、働きかけを行って日本の考えを伝えた。今後、引き続き、政府関係者の外国訪問や、外国要人の日本訪問の際の会談等さまざまな機会をとらえて日本の考え方への支持を訴えていくほか、G4諸国とも協力しつつ、ニューヨークの国連代表部や各国の首都において積極的に各国政府に働きかけを行っていく考えである。

2005年3月には、「ハイレベル委員会」報告書等を踏まえ、2000年のミレニアム・サミットの際に採択された国連改革、開発の問題を含む「ミレニアム宣言」の実施状況に関し、アナン国連事務総長が加盟国に対して報告書を提出した。この報告書は今後の国連・安保理改革の議論に大きな影響を与えるものである。また、2005年9月には「ミレニアム宣言」に関する首脳会合が開催され、上述の事務総長報告書を土台として、開発、平和と安全、国連改革を含む「ミレニアム宣言」全体が議論される予定であり、2005年は国連・安保理改革実現に向けた大きな成果が得られる年となることが期待されている。日本としては、9月の首脳会合に向けて、引き続き積極的な外交活動を展開していく方針である。

ドキュメントファイルはこちら

どうして常任理事国入りを目指すの? テキスト形式のファイルはこちら |

<行財政改革>

国際社会が直面する脅威に国連が有効に対処するためには、安保理改革のみならず、肥大化し硬直化しつつある国連の全体的な機能強化や行財政改革が不可欠である。2004年12月のハイレベル委員会の報告を受けて、2005年以降、総会や経済社会理事会、事務局改編など、安保理以外の国連機構の改革についても本格的に議論される見通しである。

国連の機構改革を推進していくにあたっては、国際社会の有する限りある資源を一層効率よく効果的に活用していくことを念頭におく必要がある。国連は2004年にアフリカを中心に3件のPKO活動を新設したほか、リベリアやコンゴ民主共和国等でのPKO活動の規模を拡大している。また、イラク、アフガニスタン、スーダン等での平和構築活動も拡大している。さらに、2003年8月の在イラク国連事務所へのテロ攻撃の経験を踏まえ、国連施設・要員の安全対策も必要となっている。こうした国連の活動の拡充は、一方で国連予算の増大を生み、加盟国の負担を増大させている。こうした現状を考慮し、国連機構の変革についての議論においては、政策の優先順位を反映したメリハリのある弾力的な資源配分を実現しながら、新しい時代の平和と安全の要請に応えうる体制を確立していくことが必要である。

日本は、こうした国連の活動を支えるため、厳しい財政事情の中で、加盟国中第2位の分担率19.468%(2004~2006年)の財政貢献を行っている。次回の国連分担率の見直しは2006年に予定されているが、分担率の改革も行財政改革の重要なポイントである。これに関して川口外務大臣の諮問委員会であった「国連改革に関する有識者懇談会」は、2004年6月、各国の分担率が全体として公平となるように働きかける努力をすべきであるなどの提言を行っている。日本は小泉総理大臣の国連総会演説(2004年9月)を含む各種の機会をとらえ、「経済力のみならず、地位と責任に応じたバランスのとれた負担分担の実現」を求めていく考えを主張してきており、次回の見直しに向けた戦略準備と各国への働きかけを積極的に行っていく考えである。

Excelファイルはこちら

Excelファイルはこちら

ドキュメントファイルはこちら