【EU情勢】

2004年は、新たに10か国の新規加盟国を迎える一方で、欧州憲法条約が署名されるなどEUの統合の深化と拡大に向けて大きな進展が見られる年となった。11月には、EU拡大後初となる欧州委員会が、バローゾ新委員長をはじめ、各加盟国から1名の計25名で発足した。

<拡大>

5月1日、エストニア、キプロス、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニアの10か国が新たにEUに加盟した(第5次拡大)。

さらにEUは、今後の拡大に向けた道筋を付けた。ルーマニア及びブルガリアとの加盟交渉が12月14日に終了したことを受け、16日、17日の欧州理事会は、両国による2005年4月の加盟条約の署名を目指すことを決定した。なお、この両国は2007年1月からのEUへの加盟を目標としている。

クロアチアについては、12月の欧州理事会において、クロアチアが旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)(注2)に全面的に協力する場合には、2005年3月17日に加盟交渉を開始することが決定された。しかし、2005年3月16日、EU総務・対外関係理事会において、旧ユーゴ国際刑事裁判所との協力が不十分であるとして、加盟交渉延期が決定された。

トルコについては、12月の欧州理事会において、2005年10月3日に加盟交渉を開始することが決定された。

日本は、欧州の安定化と共通の価値観の推進という観点から、EU加盟を目指すこれらの諸国に対し、冷戦終結直後から民主化・市場経済化のための支援を実施してきたが、日本との戦略的パートナーシップを進めるEUにこれら諸国が加盟することにより、協力の可能性は一層拡大すると考えている。例えば、これら諸国の多くはEU域内の大規模な市場に近接するなどの魅力的な投資環境を備えている。また、国際問題に関しても、これらのうち多くの国がイラクに部隊派遣しているほか、国連改革や地球環境問題など、日本と協力できる分野は多い。

▲ジョモジ・ハンガリー外相との会談に臨む町村外務大臣(10月)

Power Pointファイルはこちら

Power Pointファイルはこちら

<欧州憲法条約の採択・署名>

EUの第5次拡大を控え、現状の機構がさらに拡大した場合には政策決定が円滑に行われず、EUが機能不全に陥ることが懸念されてきた。そこでEUは、欧州憲法条約をEU加盟国すべてが締結することで、そのような懸念を払拭しようと務めている。具体的には、「コンベンション」(注3)が2003年6月に欧州理事会に対して提出した「欧州憲法条約」案をもとに、EU加盟国は、2003年10月から「欧州憲法条約」策定のための政府間会合(IGC)において協議してきた。そして、拡大に伴うEUの機能不全を防ぐ上で、加盟国間の公平性と人口バランス(注4)を考慮する必要性があるとして、加盟国の中で交渉が進められた結果、2004年6月の欧州理事会にて「欧州憲法条約」(注5)が採択され、10月29日、ローマにてEU加盟25か国及び加盟候補国(ルーマニア、ブルガリア、トルコ)が署名した。今後は、署名後2年の間に、各加盟国が批准手続を進める予定である。

<EU共通外交安全保障政策をめぐる動き>

EUは、アムステルダム条約(注6)以降、共通外交安全保障政策(CFSP)(注7)の下で、外交・安全保障分野においても統合を進展させてきた。2004年は、特にCFSPの一部である欧州安全保障・防衛政策(ESDP)(注8)の進展が著しい年となった。

第一に、法制度の面において、欧州憲法条約に安保・防衛事項における加盟国間の協力をより緊密なものとすることを可能とする条項が挿入された。同条約は、2005年1月現在、未発効であるが、条約の内容を先取りする形で、6月には各国の欧州防衛能力の改善を支援すること(注9)を目的とする欧州防衛庁(EDA)が設立された。

第二に、ESDP遂行のために必要な軍事及び民生能力向上のため、それぞれの分野における目標が採択された。軍事能力目標に関しては、5月に、99年の「ヘッドライン目標2003」(注10)に代わる、「ヘッドライン目標2010」(注11)が採択された。これらの目標を実現すべく、11月にEU加盟国は13個の「バトル・グループ(BG)」(注12)を創設し、BGが2007年には本格的に活動を開始できるよう努力することで合意した。民生能力目標に関しては、12月に「ヘッドライン目標2008」(注13)が採択された。

第三に、ESDPの実行面において、二つの作戦(グルジア「欧州連合 法の支配ミッション」(注14)

、ボスニア・ヘルツェゴビナ「アルテア作戦」(注15))が開始された。

<経済情勢>

2004年のユーロ圏の景気は、世界の景気回復を背景として域外需要が伸びたことにより、外需主導で緩やかに回復した。しかし、2004年後半より原油高やユーロ高の影響から、回復基調を維持しているものの、その勢いはやや減速している。英国において、個人消費、住宅投資ともに増加が続き、景気が堅調に回復したといった状況もあり、2004年の実質GDP成長率は、ユーロ圏が前年比

2.1%、EU25か国が同比2.5%となる見通しである。2005年の実質GDP成長率については、原油高の影響からユーロ圏が前年比 2.0%、EU25か国が同比2.3%とわずかながら減速する見通しである。

単一通貨ユーロの導入後、加盟国は安定・成長協定の下、財政赤字を対GDP比3%以下に抑えるなどの財政規律の遵守が義務付けられている。しかし、2002年以降、ドイツとフランスの財政赤字が対GDP比3%を超えており、また、財政事情が異なる新規加盟国を迎えたことを背景として、2004年9月に欧州委員会は安定・成長協定の改善案(注16)を発表した。今後、同改善案を巡るEU内の議論が注目される。

ユーロは、米国の経常赤字への懸念が高まっていることなどから、2004年末には1ユーロ=1.36ドル台と導入以来の最高値を更新しており、景気回復を牽引してきた外需に対する影響が注目されている。ユーロ圏の拡大については、英国は2003年に引き続き2004年もユーロ導入をめぐる国民投票を見送った一方で、新規EU加盟国は総じて早期のユーロ導入を望んでいる。

金融面では、欧州中央銀行は、原油価格の上昇によるインフレへの警戒姿勢をとりつつも、中期的には物価の安定を見込んでおり、政策金利を2003年6月以来、2.00%に据え置いている。

▲日独首脳会談後、共同記者会見を行う小泉総理大臣とシュレーダー・ドイツ首相(12月 提供:内閣広報室)

<日・EU関係>

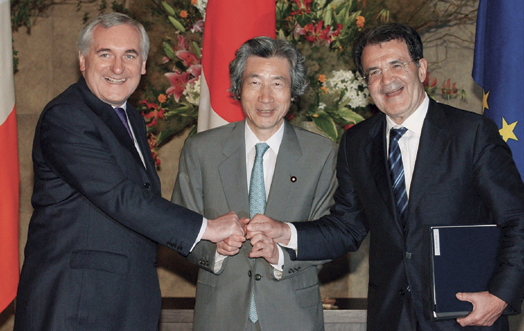

2004年、日・EU間では緊密な対話が進められた。6月には、東京において第13回日・EU定期首脳協議が開催され、日本からは小泉純一郎総理大臣が、EU側からはアハーン・アイルランド(2004年前半のEU議長国)首相、プローディ欧州委員会委員長(当時)らが出席した。両首脳は、日・EU関係全般や、北朝鮮、イラク等の主な地域情勢、テロ、世界貿易機関(WTO)、大量破壊兵器等の不拡散などの国際情勢につき協議し、特に2005年の「日・EU市民交流年」の成功に向け協力することで合意した。さらに、今回の協議では、共同プレス・ステートメント(注17)に加え、日・EU双方が重視する軍縮・不拡散、双方向投資促進、アジアにおける知的財産権保護、及び情報通信技術の4つの分野における協力のための文書が発出され、投資に影響を与える規制に関する当局間協議、中国における日本、EUと中国の3か国による知的財産権セミナーの開催等具体的措置に取り組んでいる。また、9月の国連総会の際には、日・EUトロイカ外相協議が行われ、日本からは川口順子外務大臣(当時)が、EU側からはボット・オランダ(2004年後半のEU議長国)外相、アッセルボルン・ルクセンブルク(2005年前半EU議長国)副首相兼外相、パッテン欧州委員会対外関係委員他が出席した。この協議では、国連改革や軍縮・不拡散等につき、2004年6月に行われた第13回日・EU定期首脳協議のフォローアップを行うとともに、イラクや朝鮮半島情勢等の国際情勢につき、幅広く意見交換を行った。このほか、2月及び11月に開催された「日・EU規制改革対話」やEU拡大に伴い生じる経済面での懸案に関するEUとの協議等を通じて、EU諸国で活動する日本企業の利益保護に努めた。

▲第13回日・EU定期首脳協議に臨む小泉総理大臣、アハーン・アイルランド首相(左)及びプローディ欧州委員会委員長(右)

Power Pointファイルはこちら