【海外邦人安全対策の推進】

外務省は、国民の安全な海外渡航・滞在を支えるため、海外安全対策の一層の充実を目指して努力している。事件・事故などの予防と発生後の的確な対応の双方を重視しつつ、諸外国や関係省庁、民間企業・団体とも連携して海外安全対策を推進している。

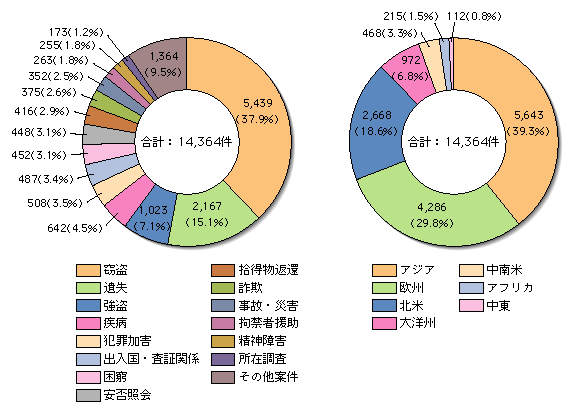

2003年の日本人海外渡航者数は約1,330万人(速報値)であり、海外に住む日本人の総数は約91万1,000人となった(2003年10月1日現在)。日本人が海外で事件や事故に巻き込まれる件数も過去10年間で約1.5倍に増加し、2002年に海外の日本大使館等が関与した日本人援護件数は、1万4,364件、人数にして1万6,996人に達している。2003年の日本人が巻き込まれた事件・事故としては例えば、中央アフリカのクーデター(3月、日本人1名が重傷)、イラク国連事務所爆弾テロ事件(8月、日本人1名が負傷)、中国瀋陽における邦人誘拐事件(10月、日本人1名が誘拐、無事保護)、エジプトでの一連の観光バス事故(11、12月、日本人多数が重軽傷)がある。2003年の在外邦人の安全に関わる最大の問題は、3月の米軍等によるイラクへの武力行使への対応であった。外務省としては、「早め早めの対応」、「最悪の事態を想定して準備する」との原則の下、在外邦人の安全確保に努めるとともに、武力行使開始後もイラク国内に残留した日本人に可能な限りの支援を行った。

一方で、海外の日本人が命を落とすという事件も発生しており、11月24日には2001年2月にコロンビアにおいて誘拐の犠牲となっていた日本人1名が、また、11月29日にはイラクにおいて日本人外交官2名が殺害されるという痛ましい事件が起きた。

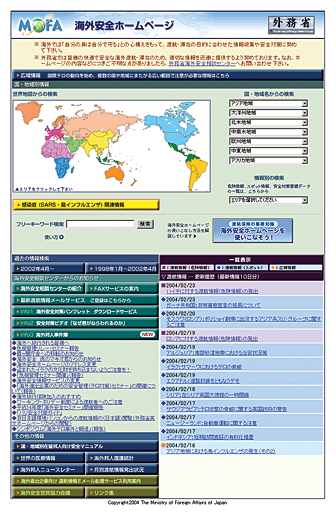

予防のための最も重要な対策は、日本国民に対する的確な情報提供と広報活動である。外務省は、各国・地域について、安全対策やトラブル回避の観点から参考となる情報を国民に幅広く提供している。例えば、治安の悪化、騒乱、テロ等、海外の日本人の生命・身体の安全に悪影響を及ぼす事態の発生やその可能性についての情報はもちろん、一般的な治安状況、犯罪発生の傾向(状況・手口等)、査証・出入国手続、保健・衛生等、渡航や滞在にあたっての安全対策やトラブル回避に必要な基礎的な情報を「渡航情報」として提供している。2003年春にアジアを中心に発生した重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応に際しても、危険情報の発信、ホームページや説明会の開催等を通じたSARS関連情報の提供等を実施した。また、イラクを中心とする中東情勢や10月にアル・カーイダの首領であるウサマ・ビン・ラーディンによると見られる声明で日本が報復の対象として言及されたこと等を踏まえ、テロ関連情報の収集・分析を強化し、海外進出企業や在留邦人を対象とした「危機管理セミナー」等の場で、情報提供及び啓発に努めた。こうした情報は、外務省「海外安全ホームページ」(

http://www.mofa.go.jp/anzen)のほか、海外安全情報FAXサービス(0570-023300)、最新渡航情報メールサービス等を通じて幅広く提供されている。「海外安全ホームページ」へのアクセス件数は毎月200万件以上(3月には500万件)となっている。また、海外においては大使館等と在留邦人の間で「安全対策連絡協議会」を開催して情報提供・交換を行うとともに、国内においても各種講演会や「海外安全官民協力会議」等を通じて国民に情報提供を行っている。このような情報提供に加えて、在外公館の危機管理体制等を随時点検し、また、退避が必要となる状況を想定した対応訓練等を実施している。

また、領事分野の諸施策を国民に広報するために、「

旅券の日」(2月20日)に伴う関連イベントや海外安全キャンペーン(12月)を実施したほか、海外安全に関するセミナーの開催、海外進出企業や旅行業界等に対する海外安全関連の情報提供等を継続的に行っている。