【国際社会の取組の進展】

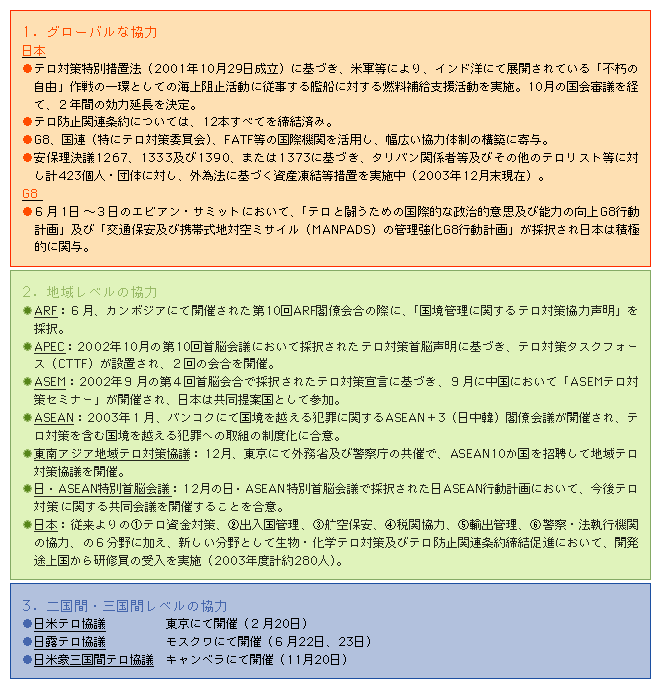

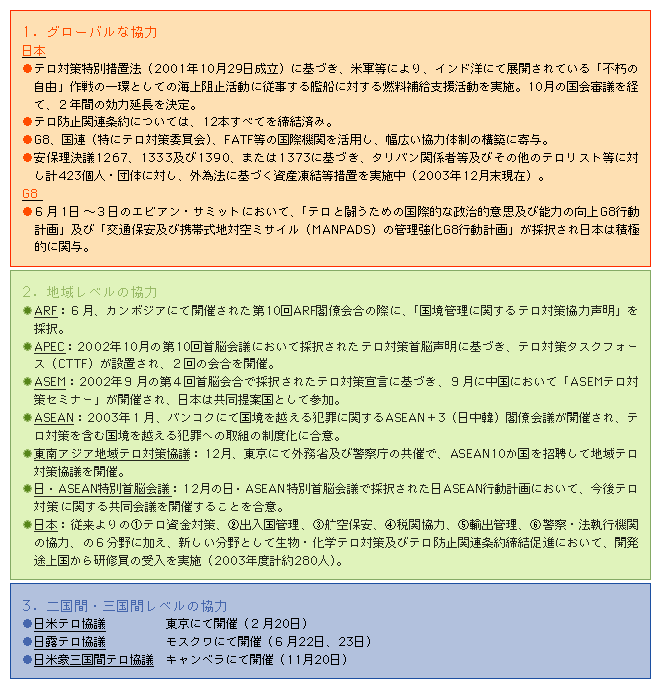

2003年を通じ、国際社会はこれまでに達成された成果を基礎とし、多国間、地域間及び二国間における協力を通じ、国際テロ対策を強化してきた。

G8では、テロ対策に関する重要な文書が発表・採択された前年に引き続き、6月のG8サミットにおいて、日米主導で作成された開発途上国に対するテロ対策支援に関する調整及び協力を目的とする「テロと闘うための国際的な政治的意思及び能力の向上G8行動計画」

(注1)が採択され、同行動計画に基づき設立された「テロ対策行動グループ(CTAG)」

(注2)の会合が、7月及び10月に開催された。また、安全、確実、効率的かつ信頼性のある交通を確保し、公衆交通に対するテロの脅威の削減を目的とする「交通保安及び携帯式地対空ミサイル(MANPADS)の管理強化G8行動計画」

(注3)も採択されている。

国連では、2001年9月28日に採択された安保理決議1373(テロ行為のための資金供与等の犯罪化、テロリストの資産凍結、テロ資金供与防止条約をはじめとするテロ防止関連条約の締結促進等、テロと闘うための包括的な措置の実施を加盟国に求める決議)が着実に実施されてきた。例えば、同決議が求めるテロ防止関連条約の締結状況

(注4)に関しては、テロ資金供与防止条約を例にとると、米国同時多発テロ直後の2001年9月では、その締約国は4か国にとどまっていたが、現在では104か国に達している(12月1日現在)。また、テロ資金対策については、国際的な資金洗浄(マネーロンダリング)対策に指導的な役割を果たしている金融活動作業部会(FATF)

(注5)において、6月に資金洗浄対策に関する国際的な基準となる「40の勧告」が改訂され、資金洗浄のみならずテロ資金対策をも包括した新たな枠組みとなった。また、FATFは国際通貨基金(IMF)や世界銀行と協力しつつ、テロ資金対策についての技術支援等を含む国際的な対策と協力も推進しており、2003年末には、テロ資金対策の技術支援の必要性を把握するための評価作業にも着手した。

また、地域的枠組みにおいても、以前に採択された首脳声明等、テロ対策関連の重要文書を具体的に実施に移すことに重点を置き、国際テロ対策協力が大きく進展した。アジア太平洋経済協力会議(APEC)では、2002年10月にメキシコの首脳会議で採択された「テロリズムとの闘い及び成長の促進に関するAPEC首脳声明」に基づき、2003年2月に、テロ対策の着実な実施、キャパシティ・ビルディング及び技術支援の促進を目的とする「テロ対策タスクフォース」

(注6)の設置が決定され、5月及び8月に会合が開催された。同タスクフォースには、日本も副議長国として参加しており、特にAPEC地域におけるテロ対処能力向上支援のあり方を中心に意見交換がなされている。アジア欧州会合(ASEM)においては、2002年9月のASEM首脳会合において採択された「国際テロリズムに関する協力のためのASEMコペンハーゲン宣言」に基づき、2003年9月に、中国の主催により、北京にて「ASEMテロ対策セミナー」

(注7)が開催され、日本も共同提案国として参加した。また、ASEAN地域フォーラム(ARF)においては、6月18日に開催された第10回ARF閣僚会合において「国境管理に関するテロ対策協力声明」

(注8)が採択される等、テロ対策における国際協力の必要性、及びARFとして今後もテロ対策に取り組んでいくことが確認された。12月11日及び12日に東京にて開催された日・ASEAN特別首脳会議において採択された「日・ASEAN行動計画」においても、日・ASEAN間でテロ対策に関する共同の会議を開始することをはじめ、日本とASEAN諸国がテロ対策の分野で協力を強化していくことが合意された。