3

テロ対策

【総論】

2001年9月11日の米国同時多発テロ以降、国際社会はテロ対策を最優先で取り組まなければならない課題として、幅広い分野において国際協調を進め、テロとの闘いにおいて着実に成果を上げている。テロ直後の2001年10月には、米軍等は実行犯組織であるアル・カーイダの本拠地であったアフガニスタンのテロリスト訓練キャンプの破壊、情報や資金ルートの分断等を行った。さらに、世界各地でアル・カーイダのメンバーの摘発・拘束も行われ、これまで合計3,000名以上が拘束された。その中には、2003年3月に拘束されたアル・カーイダのナンバー3であるハリド・シェイク・モハマドや、8月に拘束されたアル・カーイダ東南アジア地域責任者であったハンバリ等が含まれ、アル・カーイダ幹部全体の約3分の2が既に拘束されたと言われている。また、アフガニスタンが再び破綻国家に陥り、テロリストにとって安住の地とならぬよう、国際社会が一丸となって、同国に対する積極的な復興支援活動を行っている。

一方、国際テロ組織による国境を越えたテロの脅威は依然として深刻である。テロリストは、高度に発達した科学技術と、国際化された現代社会の特性を最大限利用し、自由に国境を越え、ネットワークを張りめぐらせて、資金や武器等の調達を行い、インターネット等を用い自らの主張を広く宣伝している。こうした状況下において、テロ防止のためには、国際社会が一体となってテロに対する断固とした姿勢を示すとともに、テロリストに活動の拠点を与えないこと、また、資金・武器などテロを実行するための手段を持てなくすること、そして、テロの標的となり得る施設・機関等の脆弱性を克服することが重要となっている。より具体的には、テロリストを厳正に処罰するための国際的な法的枠組みの強化、テロ資金対策、ハイジャック対策、出入国管理の強化、大量破壊兵器の不拡散、テロ対策能力が不十分な国に対する支援といった幅広い分野における取組を強化していくことが必要である。さらに、テロは、国家及び国民の安全上の問題のみならず、投資・観光・貿易等に対する影響を通じ、一般市民の経済生活にも重大な影響を与え得る問題であり、我々一人一人がテロを市民生活に対する挑戦として捉え、テロの防止のために協力する必要がある。

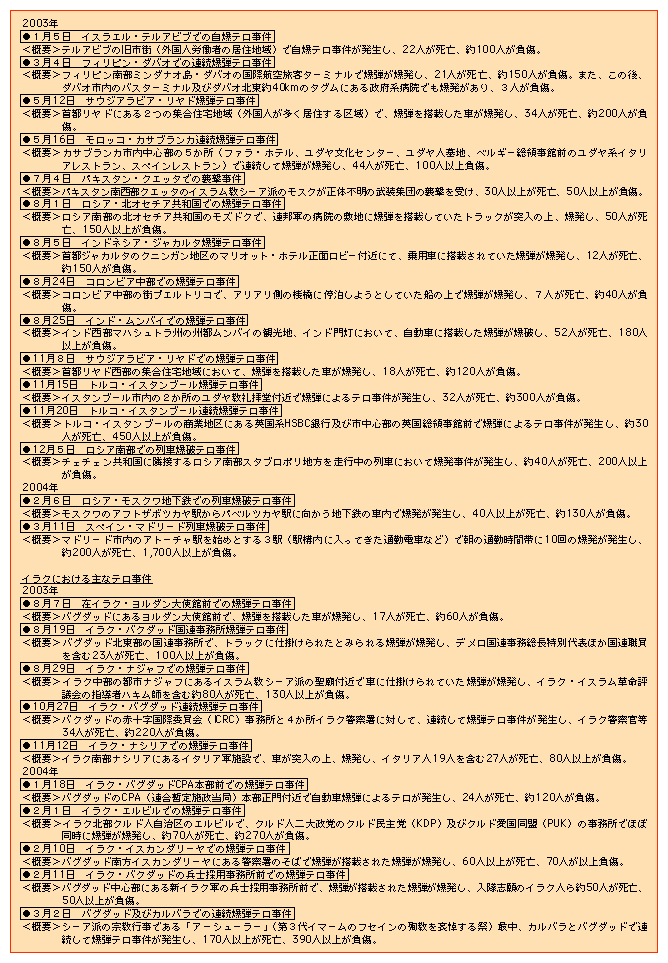

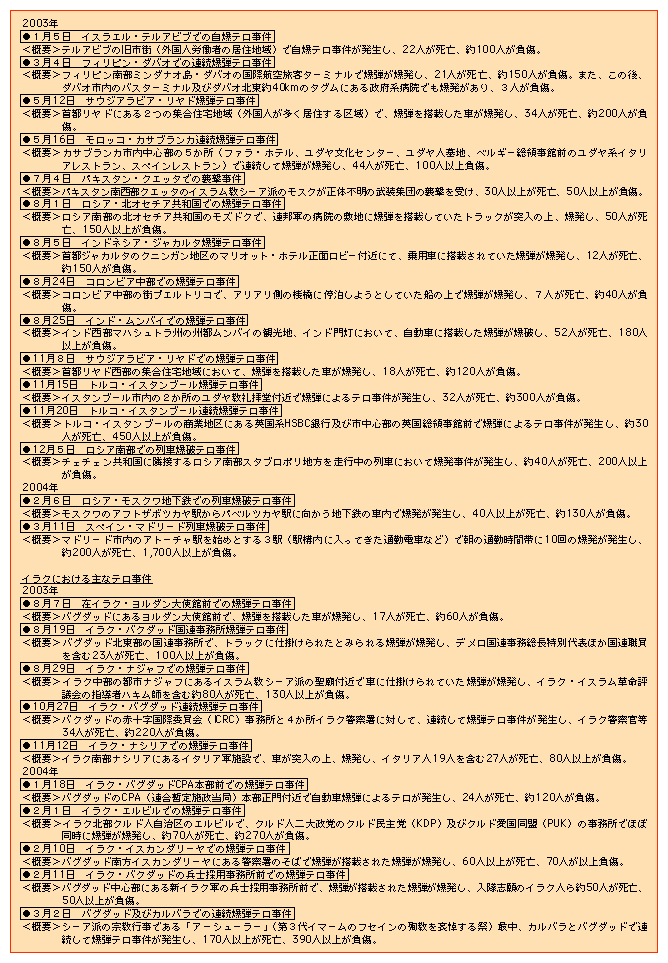

米国同時多発テロ以降、このような意識は国際的に広く共有され、国際的なテロ対策協力も強化されている。しかしその一方で、2003年は、サウジアラビア・リヤドの集合住宅地区での爆弾テロ事件(5月12日、11月8日)、インドネシア・ジャカルタのホテルでの爆弾テロ事件(8月5日)、イラク国連事務所爆弾テロ事件(8月19日)、イラク・バグダッド赤十字国際委員会事務所等での連続爆弾テロ事件(10月27日)、トルコ・イスタンブール連続爆弾テロ事件(11月15日、20日)など、また、2004年になってもロシア・モスクワ市地下鉄での爆弾テロ事件(2月6日)、イラク・バグダッド及びカルバラでの連続爆弾テロ事件(3月2日)やスペイン・マドリードでの列車爆破テロ事件(3月11日)など大規模テロ事件が頻発した。さらに、ウサマ・ビン・ラーディン等アル・カーイダ幹部名による、イスラム教徒に聖戦(ジハード)を呼びかける内容の声明が中東の衛星放送局等を通じて繰り返し出された(2003年1月、2月、4月、5月、8月、9月、10月、12月)。特に、10月18日のアル・カーイダ指導者ウサマ・ビン・ラーディンによるとみられる声明では、米国をはじめとするイラク復興に関わる国々の中で、日本も初めて報復の対象として名指しされている。

このように国際社会におけるテロの脅威は依然として深刻であり、日本の権益がテロの対象となることもあり得ると考えられる。日本は、いかなる理由をもってしてもテロを正当化することはできず、断じて容認できないとの立場から、テロを自らの安全保障上の問題と捉え、引き続き国際社会と協力して積極的にテロ対策を推進していく考えである。