ジュネーブ条約とは?

国際人道法とは、武力紛争という極限的な状態においても最低限守るべき人道上のルールを定めたものです。国際人道法は、〔1〕戦闘で傷ついた兵士や敵に捕えられた捕虜、また、戦闘に参加しない文民を保護する、〔2〕戦闘においては敵に不必要な苦痛を与えない、〔3〕文民と戦闘員、あるいは民間の施設と軍事施設とを区別し、攻撃を軍事目標に限定するといった基本的な考え方の上に成り立っています。

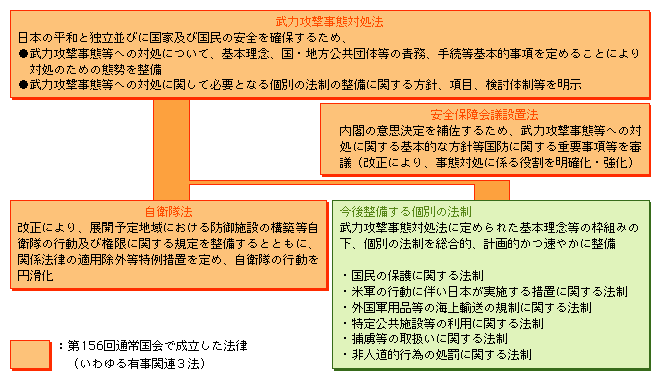

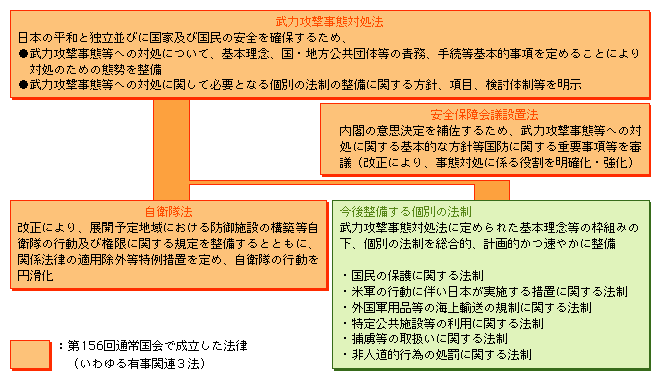

そのような国際人道法で中心的なものが1949年のジュネーブ4条約とその2つの追加議定書です。ジュネーブ4条約は、別名赤十字条約と呼ばれることもあります。これは、19世紀半ばのイタリア統一戦争で傷病兵を手当てしたアンリ・デュナンらの活躍により設立された赤十字国際委員会が中心となって、武力紛争の犠牲者を保護するために作成された数々の条約の集大成として位置付けられるものだからです。その後、第2次大戦後の植民地独立の動き、軍事技術の発達などにより武力紛争の形態が多様化したことを踏まえて、1977年には、4条約を補完・拡充するものとして2つの追加議定書(国際的な武力紛争に適用される第1追加議定書と、いわゆる内乱などに適用される第2追加議定書)が作成されました。政府としては、2003年6月の武力攻撃事態対処関連3法成立を受けて整備に取り組んでいる個別の法制(武力攻撃事態対処法制)と時期を同じくして2つの追加議定書を締結する方向で検討を行っています。

現在の国際社会では、紛争解決の手段として武力に訴えることは禁止されていますが、残念なことに実際にはたびたび武力紛争が発生しています。国際人道法は、そのように一旦発生してしまった武力紛争による犠牲をできるだけ小さくすること、また、武力紛争による被害者を保護することを目的とするもので、今日においても重要な役割を果たしています。

|