【

EU情勢】

2003年は、EUの統合の深化と拡大に向けて大きな進展が見られると同時に、イラク問題をめぐる加盟国間の立場の違いが表面化するなど、EUの統合にとっても大きく揺れた年となった。

<拡大>

2月1日に、将来のEU拡大を見据え、加盟国数の増加に伴い必要となるEUの意思決定手続の効率化及び機構改革を目的としたニース条約が発効した。

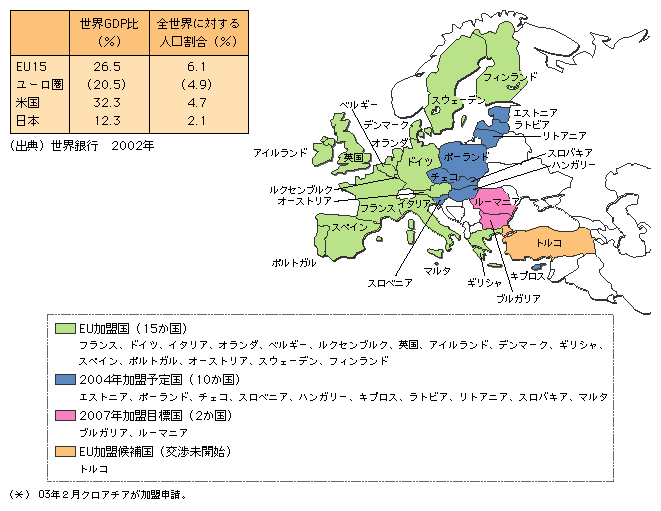

エストニア、キプロス、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニアの10か国の加盟については2002年12月のコペンハーゲン欧州理事会において交渉終了の宣言が行われた。同宣言を踏まえ、これら10か国とEU加盟国は、2003年4月16日、アテネにおいて加盟条約への署名を行い、2003年中には、新規加盟国における国民投票の実施などの各国での批准手続を終了した。これら10か国は2004年5月1日から正式なEU加盟国となる。

<EU共通外交安全保障政策をめぐる動き>

EUは、アムステルダム条約以降、共通外交安全保障政策(CFSP)の下で、外交・安全保障政策についても統合を進展させてきたが、2003年は、イラク問題をめぐり加盟国の立場の違いが表面化するなど厳しい状況に直面することとなった。2月にEU議長国(当時)であったギリシャが、イラク問題に関する特別欧州理事会(EU首脳会議)を開催し、EUとしての結論文書を発出したことによりEUの決定的な分裂は回避された。

こうしたEU各国の立場の分裂は、CFSP強化に関する議論の契機となった。とりわけ、安全保障・防衛政策におけるEUとしての共通政策の形成の必要性がEU内で認識され、ギリシャ議長国は、ソラナCFSP上級代表に対し、EUとしての包括的な安全保障政策の策定を要請した。これを受けて6月に同上級代表より、「より良い世界における安全な欧州」というEU初の包括的な安全保障政策の方針が提出され、12月のブリュッセル欧州理事会において採択された。

また、独仏等4か国が、EUとしてNATOとは独立した軍司令部を設置

(注1)するとの提案を行った。これに対して、EU内部でも英国等は消極的な態度をとり、調整の結果、12月の欧州理事会においてNATOの欧州連合軍最高司令部(SHAPE)内にEU独自のオペレーションを行うための連絡室を設置することで合意をみた。

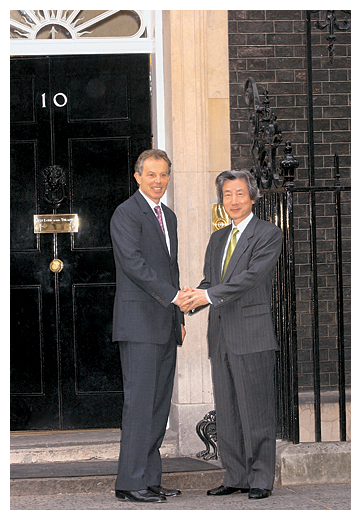

▼英国首相官邸にてブレア首相から歓迎を受ける小泉総理大臣(4月 提供:内閣広報室)

<憲法条約と政府間会合(IGC)>

EUは、2004年5月1日より現在の15か国から25か国へと拡大する予定であり、現状の機構のままでは政策決定が円滑に行われず、EUが機能不全に陥ることが懸念されてきた。こうした背景の下、EUの機構改革を含む幅広い議論を行い、将来的なEUの基本条約となる「欧州憲法条約」を起草するため、EU各機関やEU加盟国の各分野の代表からなる「コンベンション」(ジスカールデスタン議長(元仏大統領))が2002年2月に設置され、2003年6月に欧州理事会に対し「欧州憲法条約」案を提出した。

「コンベンション」から提出された案をもとに、2003年10月から「欧州憲法条約」策定のためのEU加盟国による政府間会合(IGC)が開催され、イタリア議長国の下、2003年末までの合意形成に向け議論が行われてきた。累次にわたる協議の結果、欧州憲法条約は合意に近づいたが、最大の争点となったEUとしての意思決定における特定多数決の票決方法に関する加盟国間の対立が収斂せず、12月のIGCでは合意に至らなかった。この問題については、2004年1月以降、議長国アイルランドのもとで協議が継続されることとなった。

<経済情勢>

2003年のEU経済は、上半期は世界経済の悪化やユーロ高などにより停滞感を強めたが、下半期には世界経済が徐々に回復し、輸出が伸びたことなどにより、緩やかな景気回復を示した。なお、経済が堅調な英国や2004年5月のEU加盟を控え活発な経済成長が続く中・東欧諸国と比較すれば、ドイツやフランスなど12か国で構成されるユーロ圏の景気回復は緩慢なものであった(欧州委員会によれば2003年GDP成長率予測はEU0.8%、ユーロ圏0.4%)。

EU加盟国の一部では、景気低迷、減税実施、社会保障負担の拡大などを背景に、財政赤字の拡大が深刻化している。ユーロ参加国は安定成長協定の下、財政赤字を対GDP比3%未満に抑えるなどの財政規律の遵守が求められており、違反した場合の「過剰財政赤字手続き」がEC条約に定められている。しかし、ドイツとフランスの財政赤字が2002年から3年連続で上記比率を超えると見込まれることに対して、11月のEU財務相理事会では、両国に対する一定の財政赤字の是正は勧告されたものの、3%基準の達成期限を2005年まで一年延長し、上記手続を一時停止するなどの結論が出された。この結論はEC条約上の位置付けが明確でないとの見方もあり、安定成長協定をめぐる今後の議論が注目される。

通貨面では、ユーロ相場は2003年後半に米国の多大な経常収支赤字への懸念、イラク情勢の先行き不透明感などによるドル安を受け、対ドル相場において過去最高値を記録(1ユーロ約1.28ドル。2004年3月14日現在)した。なお、ユーロ圏の拡大については、英国は6月にユーロ参加の国民投票を当面見送り、スウェーデンは9月のユーロ参加に関する国民投票において参加反対が多数を占め、デンマークでも国民のユーロ参加支持は後退している。金融政策については、欧州中央銀行は政策金利を3月に0.25%、6月に0.5%引き下げた後、現在の物価安定を維持するために2.0%に据え置いている。

EU拡大の現状と欧州経済通貨統合(EMU)

<

日・EU関係>

2003年、日・EU間では緊密な対話が進められた。5月には、アテネにおいて第12回日・EU定期首脳協議が開催され、小泉総理大臣が出席した。小泉総理大臣は、シミティス・ギリシャ首相、プローディ欧州委員会委員長らとの間で、北朝鮮、イラク、中東和平、アフガニスタンといった地域情勢や日・EUの戦略的パートナーシップの発展の促進につき議論を行った。経済分野においては、双方向投資促進を日・EU間協力の主要協力分野と位置付けることに合意し、日・EU投資イニシアティブを発出するとともに、対日投資促進のための各種セミナー等の実施に合意した。人的交流に関しては、2005年の日・EU市民交流年の成功裡の実施に向け共同で準備を開始することを確認した。

2004年5月のEU拡大に関しては、中・東欧諸国等に進出している日本企業に不利益を及ぼすことが懸念される事項についてEU側と協議を開始した。3月及び11月に日・EU規制改革対話が開催され、また8月には日・EC独占禁止協力協定が発効した。また、知的財産等の貿易関連分野についてEU側と意見交換を行っている。また、川口外務大臣は9月にブリュッセルを訪問し、パッテン対外関係委員と国際情勢につき意見交換を行ったほか、2月に訪日したソラナEU共通外交安全保障政策(CFSP)上級代表との会談や電話会談を行い、これらを通して日・EU関係の強化が図られた。

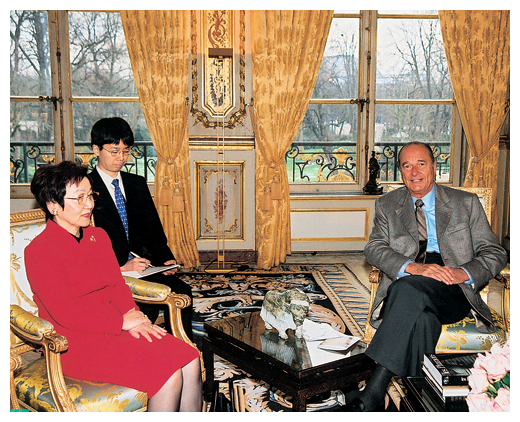

▼シラク大統領と会談する川口外務大臣(1月)