第4節

経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)の推進

1 総論

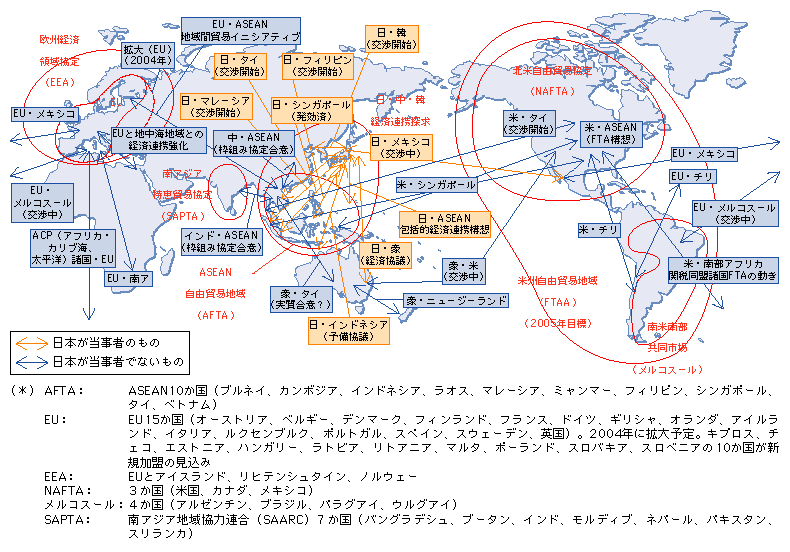

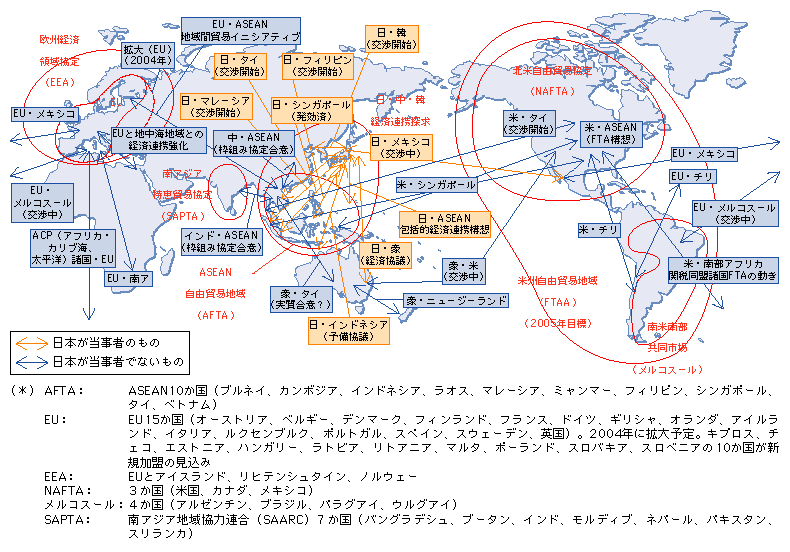

近年、世界各地で経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

(注1)締結の動きが急速に拡大しており、今や世界の潮流となっている。例えば、世界貿易機関(WTO)に通報されているもので約190もあり、そのうち実に100以上が1990年代、30以上が2000年以降と加速度的に増加している。

何故、今、EPA/FTAに取り組む必要があるのか。

第1は、経済的観点、すなわち自由貿易の推進である。米、EUに次ぐ世界第3位の貿易額を持つ貿易立国である日本にとって、WTOを通じた多角的自由貿易体制の維持強化及び貿易の拡大は、日本の経済的繁栄を確保する上で最重要課題の一つである。他方、WTOは、加盟国数の増加や扱う分野の拡大及び深化によって交渉が複雑化し、新たな課題やルールの策定に迅速に対応することの困難さも指摘されている。このためWTO体制を補完する形で自由貿易を推進していく種々の方策を検討する必要性が出てきている。このような方策の一つとしてEPA/FTAがある。WTOで実現できる水準を超えた、あるいはWTOではカバーされない分野における経済上の連携の強化を図る手段としてEPA/FTAを結ぶことは日本の対外経済関係の幅を広げる上で意味は大きい。

第2は、安全保障上の観点である。冷戦終結後のグローバル化の進展は、世界規模で経済を効率化し、一部においては生活水準の大幅な改善を可能とした。その一方で、グローバル化の負の側面も顕在化しつつある。すなわち、富める国と貧しい国の格差が拡大している。こうした国際的な経済格差の拡大は国際秩序を不安定化させかねない。したがって、グローバル化に伴う開発途上国の問題の解決に向け、開発援助(ODA)と並び、貿易投資の拡大を通じた包括的な取組により開発途上国の経済的利益の増進を図ることが必要である。特に貿易の拡大に向けた取組としては、WTOの下で多角的自由貿易体制の維持・強化を中核手段とすべきであるが、これを補完する手段として二国間ないし地域的なEPA/FTAを活用していくことが重要である。

第3は、政治・外交上の戦略的観点である。上述のように冷戦終結後、経済のグローバル化が進んだが、その一方で、経済面、政治面双方において、地域レベルでの連携が強まる傾向にある。従来、アジアでは、このような流れの進展は必ずしも迅速ではなかったが、ここ数年、アジアにおいても様々な形で連携のネットワークが広がりつつある。日本にとって政治・外交上重視している国または地域との連携を強化する一つの手段として、EPA/FTAを活用していくことが外交戦略上極めて重要となってきている。これらの動きが、世界のブロック化に繋がることは避けなくてはならないが、EPA/FTAを通じたアジア諸国との繋がりを強化することは、日本の国際社会における立場を確固たるものとするために欠かせなくなってきている。

以上のような観点を踏まえ、日本にとって好ましい対外経済関係を構築するとの目的を達成するためにはどのようなEPA/FTAをいかなるタイミングで結ぶべきかを、日本と相手国との経済関係のみならず、安全保障、経済協力など様々な視点から総合的に判断して取り組んでいく必要がある。

その一方で、EPA/FTAの締結を推進するにあたっては、国内の関連部門の構造改革も必要である。即ち、EPA/FTAの締結には実質上すべての貿易について関税等を撤廃することが求められるため、農産物を含めて国内産業への配慮等から関税が残されている産品についても、関税撤廃を行う必要が出てくる。このため、こうした産業では、競争力を高めるための構造改革に一層強力に取り組む必要が出てくる。そのほか、例えば、看護師、介護労働者、調理師等の労働分野における外国人の受け入れを含む「人の移動」の分野についても、十分な議論が必要である。そこで、日本全体にとっての利益が最大化するよう、国内の関連部門の構造改革を進めながら、政府全体の重要課題として取り組んでいく必要がある。