| 第1章 総括:2003年の国際情勢と日本外交 |

奥大使・井ノ上一等書記官の活躍

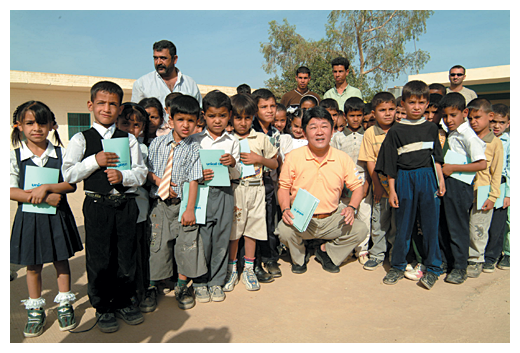

2003年11月29日、イラクで人道復興支援に携わっていた奥克彦在英国大使館参事官、井ノ上正盛在イラク大使館三等書記官(いずれも当時)及びジョルジース在イラク大使館職員が、バグダッド北西のティクリートへ向かう途上、何者かに銃撃されて殉職するという痛恨極まりない事件が起こった。奥大使及び井ノ上一等書記官はイラクの人道復興支援の最前線で経済協力案件の発掘・実施等に携わっていたが、同年秋には両名の努力が実を結び、バグダッドでは三件の草の根・人間の安全保障無償資金協力事業が実施された。こうした協力に対し、バグダッド市のアリ・ハイダリー諮問評議会副議長らが在イラク大使館を訪れ、感謝状を手渡すとともに謝意を表明した。その際、同副議長は、「すでに日本からラシード地区評議会への事務機器等の供与、マンスール地区小学校8校のリハビリ、技術学校のリハビリのための支援を頂いており、大変感謝している。マンスール地区では、加えて、ヒバットラー・ダウン症児童のための学校にも支援を頂いていると承知している。市評議会としては、『日本は口先だけではなく、真にイラクの人々を助けてくれている』と認識しており、その気持ちを是非お伝えしたいと思い、お礼状を持って参上した次第である」と述べている。このことは、両名がイラク人と同じ目線から困難に直面するイラクの実情を真摯に見極め、イラク人のためになる支援の実現に尽力していたことを端的に示していると言えよう。 両名の殉職に哀悼の意を表すとともに、両名の活躍を高く評価し、その遺志を継いで政府としてイラクの復興支援に取り組むべきであるといった声が外務省に数多く寄せられている。ここに生前の功績を偲び、両名の外交官としての活躍を記す次第である。

▼イラクにおける奥克彦大使と井ノ上正盛一等書記官

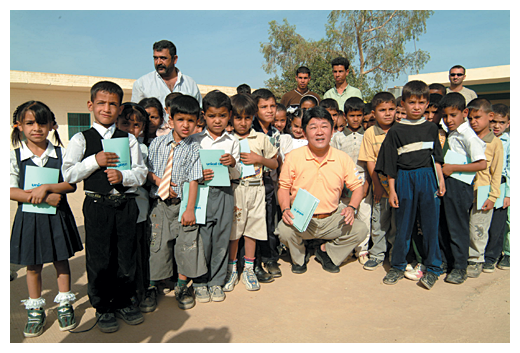

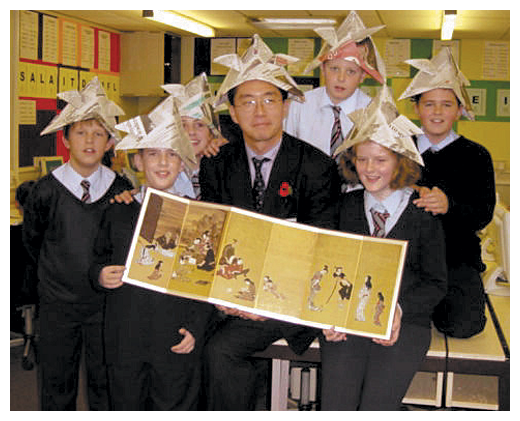

【奥克彦大使】 1981年4月に入省した奥克彦大使は、在イラン大使館、在米国大使館等の勤務を経て、本省大臣官房会計課首席事務官、経済局アジア欧州協力室長、国際経済第一課長、総合外交政策局国連政策課長の要職を歴任した後、2001年10月より在英国大使館参事官として勤務していた。奥大使は若い頃から積極的な仕事ぶりで、常に率直な発言をしながら人を惹きつける魅力を持った現場志向の外交官として知られていた。1996年から始まったアジア欧州会合(ASEM)においては、1998年4月、アジア経済危機の際に担当室長として第二回ロンドン首脳会合の成功のために尽力した。1998年7月からの国際経済第一課長時代には、日・欧州共同体相互承認協定(2002年1月1日発効)の交渉を軌道に乗せた。また、現地日本企業のトップの方々と欧州の関係在外公館の次席館員が一堂に会する日欧経済関係強化戦略会議の開催にイニシアティブを発揮し、日系企業のビジネス環境を改善するために政府として何が出来るかを熱心に模索していた。2000年4月以降の国連政策課長時代には、2000年に開催された国連ミレニアム・サミットに向けて安保理改革の機運を高めるべく、精力的に多くの国々への働きかけを行った。また、21世紀の国際社会の主役となる日本の中学・高校生に、国連への興味を深め、日本の国連への貢献、ひいては日本外交全般についてより深く知ってもらうために、青少年国連訪問団を創設し、ニューヨークの国連本部に派遣するなど将来を担う青少年の育成に熱心に取り組んだ。2001年10月に在英国大使館広報文化センター所長として英国に赴任して以降は、当時行われていた日本を紹介するための行事「Japan 2001」を契機として日英交流の一層の増進を図るため、文化・教育交流、広報の両面において積極的に活動した。その中でも教育広報には特に力を入れ、「クラブ大使館」と名付けた学校訪問事業を活性化させ、自らも積極的に小中学校を訪問した(写真)。また、地方を訪問する際には、各地の大学も訪問し、研究者とのネットワークの構築に尽力した。また、入省後の研修先として留学していたオックスフォード大学においては、日本人で初めてラグビー部でレギュラーとなるなど活躍していたほか、長年ラグビーを通じた日英交流に寄与したことでも名前が知られている。 2003年4月23日からは在英国大使館参事官の肩書きのままイラクに長期出張し、在イラク大使館とORHA(米復興人道支援局。後の連合暫定施政当局(CPA))との連絡調整役として、ORHAがイラク復興の青写真を描いていた段階から復興支援に参画していた。また、井ノ上書記官とともにイラク中を駆けめぐり、医療、教育等を始めとする様々な分野における経済協力案件の発掘・調査・実施にあたって中核的な役割を果たしたほか、イラクへの自衛隊派遣の可能性及び候補地についての調査に当たった。持ち前の明るく親しみやすい人柄から、イラクの復興に携わる関係者と友人になり、彼らから厚く信頼されていた。また、奥大使は、イラク復興の現場での思いを日本国民に知ってもらうべく、困難な業務を遂行しつつ、亡くなる2日前まで71回にわたって外務省ホームページに「イラク便り」を書きつづった。

▼学校訪問事業「クラブ大使館」で英国の小学生に折り紙を教える奥大使

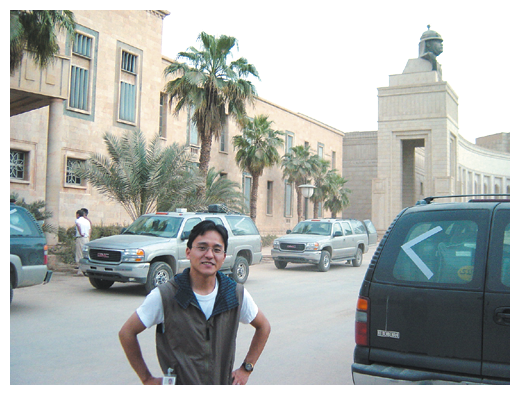

【井ノ上正盛一等書記官】 井ノ上正盛一等書記官は、1996年4月に外務省に入省後、中近東アフリカ局中近東第一課(当時)に配属された。同課在勤中には、自身が今後中東を舞台として末永く相見えることとなる若手外交官の信頼醸成を図るべく、パレスチナ問題をめぐり対立するアラブ諸国及びイスラエルの双方から若手外交官を同時に招聘するプログラムを発案し、これを実現させた。この企画は好評を博し、現在に至るまで続いている。その後、シリアにおける3年間の充実した研修を通じて、卓越したアラビア語とアラブ世界に関する豊富な専門知識を身につけた井ノ上書記官は、2000年5月から在チュニジア大使館勤務となった。井ノ上書記官は、大使館でただ一人アラビア語を専門とする外交官(書記官)として、持ち前の行動力・構想力を存分に発揮してチュニスにあるパレスチナ政治局関係者の人脈を通じて中東和平関連の情報収集活動を行ったほか、チュニジアの内政・治安状況、マグレブ情勢等の情報収集にも力を注いだ。また、堪能なアラビア語を活かして、日本の要人のチュニジア訪問時に大統領他のチュニジア政府要人との通訳を何度も務めた。また、学校施設や医療機器等の草の根・無償協力プロジェクトにおいては、フランス語を話せない住民の声を直に吸い上げる調査にも積極的に携わり、地域住民の実情にあわせた支援の実施に尽力した。 井ノ上書記官は、2002年5月からは在ヨルダン大使館イラク班に配属され(在イラク大使館は湾岸戦争以降一時退避中であり、在ヨルダン大使館イラク班がイラク関連業務を執行していた。)、イラク関連の情報収集・分析に当たるため、国際社会がイラクに対して大量破壊兵器の査察を要求する中で、イラクとヨルダンを頻繁に往復した。また、米英軍による対イラク武力行使開始直前の3月3日、武力行使を回避するために茂木外務副大臣(当時)がアジーズ・イラク副首相に対し、すべての関連安保理決議を履行するよう最後の働きかけを試みた2時間にわたる会談において、井ノ上書記官は、一人で双方向の通訳を冷静かつ的確にこなした。時には、茂木副大臣の発言を通訳し終わる前にアジーズ副首相が反論しようとすることもあったが、最後まで日本側の主張をイラク側に伝えることに専念した通訳ぶりは見事であったと評価されている。さらに、井ノ上書記官は、武力行使への反対を唱える「人間の盾」として残留を図った日本人に対し速やかにイラクから撤退するよう説得に努め、大使館員が一時撤退を余儀なくされるまで現地に留まった。誰をも味方にしていく持ち前の性格を活かして日夜を問わず撤退を促した井ノ上書記官の渾身の説得が功を奏し、残留を前提としてイラク入りした日本人数人が最終的に退去したことは、井ノ上書記官の業績の一つに数えられる。その後、日本政府が4月18日に復興人道支援局(ORHA)を通じたイラク支援を発表して以降、その実現に向け、井ノ上書記官は、戦闘が終了する前の4月26日、奥克彦在英国大使館参事官(当時)に続いて再びイラク入りした。そこで、現地の治安情勢の把握・分析を続けるとともに、経済協力案件の発掘・調査から実施に至るプロセスを奥参事官とともに担当し、ORHAの活動に献身的な協力を行うとともに、ORHA及びその後のCPAと日本との連絡調整に努めた。井ノ上書記官は、現地事情に精通したアラブの専門家として貴重な提言をするなどその活躍振りはORHA及びその後のCPAでも貴重な人材として高く評価されていた。 なお、井ノ上書記官が、小学校5年生の時に、「休耕田をアフリカ飢餓救済に活かすことはできないか」という作文を書いていたことを知った世界食糧計画(WFP)のモリス事務局長は「まるで現在のWFPの支援事業を予告しているかのようだ」と感銘を受け、ご遺族に宛て追悼文を寄せている。

▼旧イラク大統領宮殿前に立つ井ノ上書記官

|

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |