第11回外務省タウンミーティング

町村外務大臣と語るタウンミーティング

「国連改革」

(町村外務大臣冒頭説明)

日時 2005年3月5日(土)14時~16時

場所 日比谷公会堂

(町村外務大臣)

今、国連改革に向けた機運がかつてないほど高まっております。やはり戦後から60年、国連ができて60年。しかも、人間の歳で言うとちょうど還暦ということになりまして、このところずっと国連改革の議論が色んな方面から出されています。昨年の11月には報告書も出されています。そういう中で、日本が発言力を高めておりますし、世界の平和と安全の問題や色々な問題について日本も大きく行動するようになってきました。そんなこともあって、国連安保理改革の実現と、日本が常任理事国入りをするということを小泉内閣の最重要課題の一つと位置づけて活動をしているところです。今日は、その背景なり現状なり、日本の取り組みについて御説明をしたいと思います。

|

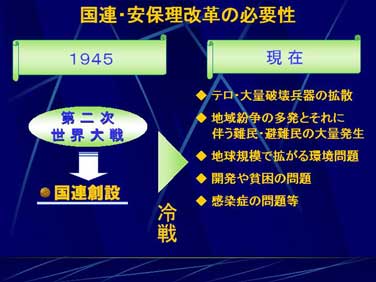

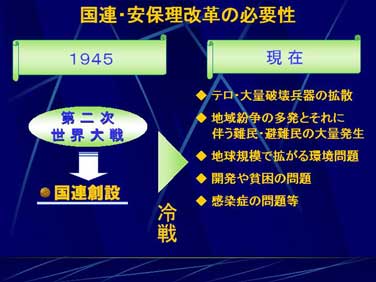

今申し上げましたように、1945年の6月に国連の憲章がすでに関係国によって署名されております。1945年6月というと、まだ日本は敗戦の直前。まだまだ最後の厳しい戦争を戦っていた時期に戦勝国側、連合国側はすでにもう国連というものの構想を固め、文章にし、その実現に向けて動き始めていた。これを私も改めて時系列で知った時に、「ああ、やっぱり向こうの国々はそこまで先を考えてやっていたんだ」ということで、これはやはり勝てなかったんだなということをしみじみと感じるわけです。1945年に国連が創設されました。

それから、冷戦の期間中というのは率直に言って、国連も色んな活動をしましたが、一番大きな場面である安全保障理事会は、米ソの対立でどちらかの提案が必ず拒否権の行使にあってつぶされるということで、十二分な機能を発揮してこなかったといっても過言ではないと思います。

そして1990年ごろ、そろそろ冷戦も終わり、東西の壁が落ちて、ある意味ではようやくそこから国連の本当の機能が発揮しうる環境ができてきた。こんなふうに思います。

そして、ここにも書いてありますように、テロ、大量破壊兵器の拡散であるとか、地域紛争の多発、それに伴う難民の発生、あるいは環境問題、開発貧困の問題、感染症の問題など、ここに書いてあるような非常に大きな国際社会共通の問題というものが非常に多く出てきたわけです。今でもアフリカで毎日6000人の人達がエイズ感染症で亡くなっているという一事をとってみても、この間の津波の被害も大変大きなものでしたが、日常的にそうした亡くなる方々が貧しい国々に大変多いということを我々は忘れるわけにはいかない。そうであればこそ、国連の機能というものをさらに強化して、国連の事務局も変えていかなければいけない。人権委員会も改革する、経済社会理事会も変えていく。さらに、今日の議題である安全保障理事会の改革と、さまざまな分野で国連をより機能するものとして、より実効性のあるものとして変えていく必要があるということが、これだけ今、世界中に色んな共通の大きな問題が出てきたということを踏まえれば、当然これから必要なテーマになってきているということだと思います。

|

|

それからもう一つ大きな変化は何かというと、このグラフにありますように、1945年に国連が発足した時、加盟国数は51か国でした。それから現在は4倍近く国の数が増えている。それに対して、安保理の議席はどうかというと、当初常任理事国が5、非常任理事国が6、11か国でやってきましたが、65年に非常任理事国を4か国増やして5と10ということにして、それから約40年間、今日に至るまで全く変わっていないと。その間、国の数は65年と比べても倍近く増えているというような状況ですから、私どもは、やはり終戦の時にできた基本構造というものを新しい時代に合ったものに変えなければいけない時であると判断しているわけです。

|

|

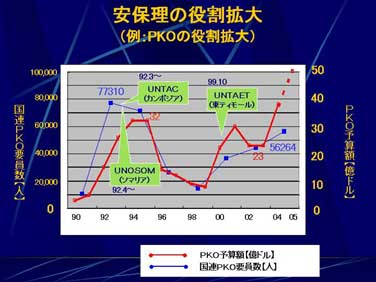

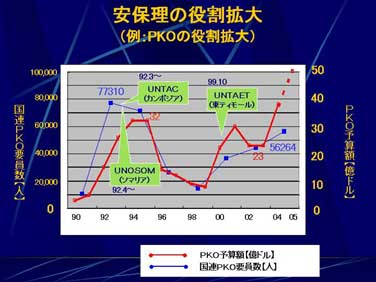

それから、安全保障理事会です。安保理というものが大変大きな役割を次第次第に果たすようになってきました。例えばここは一つの例ですが、PKO(ピース・キーピング・オペレーション)。90年当時、要するに冷戦が終わるころまでは、こういうものもあることはありましたが、ごくごく小規模なものにとどまっていたわけですが、このグラフを御覧ください。非常に数多くの地区、あるいは赤い線がPKOの予算の額で、大体それにパラレルですが、PKOの要員数というものも青い線で書かれてありまして、現在5万人、6万人という数のPKOの部隊が世界各地で動いています。カンボジアのUNTACの時が非常に多くて7万人を超えた。一旦減って、また東ティモールのところで少し増えて、また今少し減っているけれども、これからまた非常に増えていくのではないだろうかというようなことで、このPKOの活動一つとっても、非常に質量ともに幅広くなっております。特にこれは軍事部門だけではなくて、文民警察とか行政とか、あるいは警察の組織、選挙、復旧の問題、人権とか難民の帰還、非常に幅広いものがPKOという分野でありまして、日本の自衛隊も、今まで例えば東ティモールにしろ、カンボジアにしろ、非常に有力な役割を果たしてきたのは、皆さん、御承知のとおりでございます。現在PKOは、16か所で展開しております。56000人の展開のうち日本人は45人ということになっております。

|

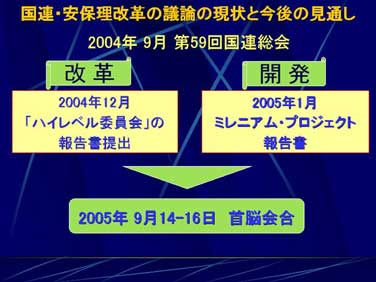

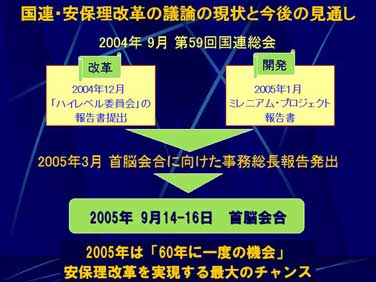

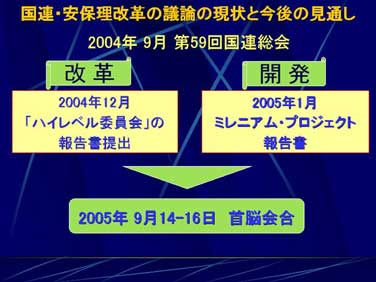

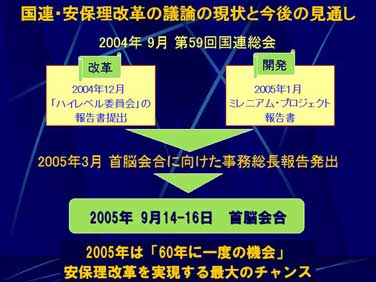

それから、ここに書いてありますように、2004年9月国連総会で国連の改革、安保理の改革をやりましょうということになり、ハイレベル委員会というもののレポートが1年余にわたる議論の結果、提出されました。日本の緒方貞子先生も、このハイレベル委員会のメンバーで、このレポート作成に重要な役割を果たしてこられました。もう一つ、今年の1月にミレニアムプロジェクト報告書が出され、改革と開発という二つの流れが今大きく動き出しているということです。

ちなみに、昨年の国連総会の場では、加盟国の8割以上の国々が安保理改革が必要であるということを述べ、小泉総理もその場で安保理改革の実現というものを強く表明したところです。

そして、今年の9月14日~16日までに国連で安保理、あるいは国連改革に関する首脳会合というものが開かれる予定になっておりまして、そこが一つの今年の大きなハイライトということになっております。

|

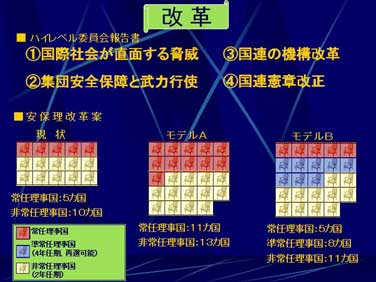

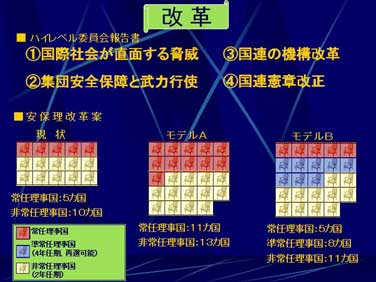

まず改革のほうですが、ここに椅子の絵が並んでいますが、まず安保理改革について、ハイレベル委員会がどういう報告書を書いたかというと、四つ書いてあります。

一つは、国際社会が直面する脅威。これについては、さっき申し上げたような感染症の問題、環境の問題をはじめとして国家間の紛争、国内の紛争、大量破壊兵器の拡散の問題、テロ、あるいは国際的な犯罪組織。この六つに向けて、そうした脅威に対処するため、安保理はもっといろいろな活動をしなければいけない。

それから、集団安全保障と武力行使をどういう場合に実行できるだろうかということ。

それから、国連の機構改革。四番目に、国連憲章の改正。

この四つが、この報告書のポイントですが、特に安保理改革について申し上げますと、ここに絵が描いてあります。現状は、さっきお話ししたように、常任理事国が5、非常任理事国が10、15か国で成り立っていますが、これに対して、モデルA、モデルBと二つの案が提示されています。

モデルAは、常任理事国の数を5か国から11か国に、非常任理事国の数を10か国から13か国、都合24か国に増やしたらどうだろうか。これがモデルAで、日本としてはこのモデルAがよいのではないだろうかということで、各国に働きかけをしています。

もう一つモデルBというのがありまして、これは、常任理事国5か国は変えずに、準常任理事国と。ここに青い絵で描いてありますが、これを8か国新しく作ると。それから、非常任理事国については10を11に増やすということで、この準常任理事国、これは1期4年間で再任してもいいですよと。今の非常任理事国は、1期2年で留任してはいけないというルールになっていますが、この準常任理事国は、再任を妨げないという新しい三層構造の安保理というものを提案をしています。さっき申し上げたように、日本はモデルAがよいのではないかということで、外交活動を展開しています。

|

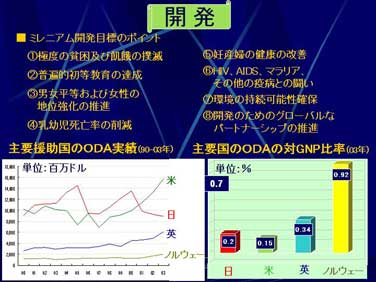

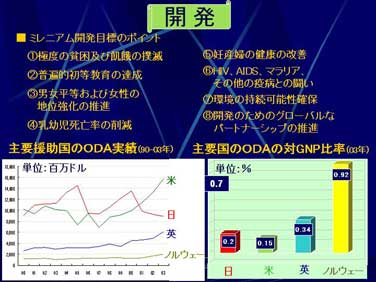

もう一つのテーマは、開発問題です。これは、ミレニアム開発目標(ミレニアム・ディベロップメント・ゴールズ)と言っておりますが、これは、2000年に国連で作られましたミレニアム開発目標。これは、ここに書いてありますが、極度の貧困・飢餓の撲滅、初等教育の達成、男女平等・女性の地位の強化、乳幼児の死亡率の削減、妊産婦の健康の改善、HIV/エイズ・マラリア等感染症との戦い、環境の持続維持可能性、開発のためのグローバルなパートナーシップの推進、この八つの目標を具体的な数値を掲げてそれぞれを達成しようではないかということをこの中で触れています。

例えばこの中で、ODA(政府開発援助)というものがあります。これをこの報告書の中では2015年までに対GNP比0.7%をそれぞれ達成しようという大変意欲的な目標が掲げられているところです。

今どんな状態にあるかというと、ここの折れ線グラフをごらんいただきますと、これは1990年からグラフが始まっていますが、1990年代は、日本が圧倒的に世界一の援助供与国であった。赤い線がすべての国の上にいっております。ほかの国はちょぼちょぼであり、日本だけが1位でした。ただ、2000年ごろになってから、日本も大変財政状況が厳しくなってきたものですから、このところ2000年に入ってからは減少気味ということです。今国会で審議をしている予算でも、日本のODAは3%強の減ということで予算を組まれております。

これに対して、アメリカあるいはイギリスといった国々が、むしろ2000年前後から急速に援助の額を増やしてきているということがあります。

それで、この0.7%目標ということになりますと、日本は今0.2%、アメリカが0.1%。この両国は非常にGNPが大きいものですから、相当の額でもう1位、2位なのですが、ODAのGNP比率でいくと、0.2、0.1低いと。イギリスが0.3。ノルウェーは大変GNPが低いものですから、額は小さいのだけれど、比率でいくと、ここに書いてありますように、0.9と、すでに0.7%目標を達成してしまっているという状況になります。

これを実績というか実際に供与している総額で見るのか、比率で見るのか。わたしは、両方で考えなければいけないのだろうと思いますが、こうやって世界の国々の関心がより大きく開発という問題に向かっているときですから、確かに日本の財政も厳しいし、国会で議論していても、そんなに世界の国々にお金を回すゆとりがあるのなら、何で、我が町の、我が村の道路を直してくれないんだという議論が大変に多い。そういう意味で、今、日本国内も経済状況はそんなに楽ではありませんから、ODAに対する風当たりが大変厳しいわけですが、私は、こういう世界の大きな流れの中で、やはり日本も最大限の努力をしていくことが必要だろうと思っております。

|

|

こんなことで、大きな改革と開発の二つの流れがありますが、これらを受けて、今年の3月、今月の月末までに、9月の首脳会合に向けてアナン事務総長の報告書が出されることになっています。そしてそれを受けて、今後いろいろな議論をしたうえで、9月にはさっき申し上げたような首脳会合が開かれる。そこで大きな意思決定をしようということで、2005年は、いわば60年に一回のチャンスです。このチャンスを逃すとなかなか改革も今後難しいのではないかと、こんなことを考えているところでございます。

|

|

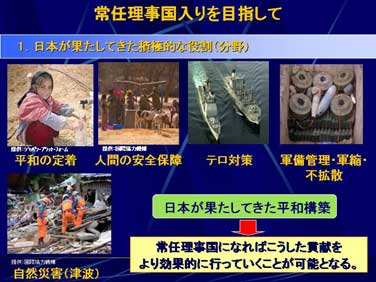

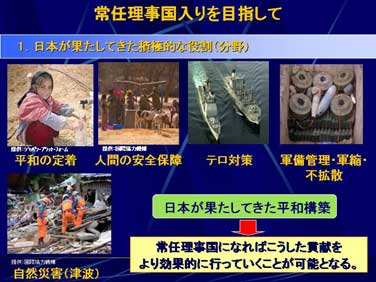

では、日本はどんなことを今までやってきたのだろうか。常任理事国になりたい、なりたいと言っているだけで、それだけの実績を上げてきたのかということなのですが、ここは私は自信を持って世界の国々に、日本はこれまでしっかりやってきたよということを言うことができます。何といったって、世界の平和と繁栄のために国連がある。日本は、戦後、もちろん、日米安全保障条約のもとでということはありますけれども、世界の平和を実現するために、ここに書いてありますような、平和の定着のための努力、あるいは人間の安全保障という新しいコンセプトを日本からも提供して、それを進めてきたり、あるいはテロ対策というものを進めてきたり、あるいは軍備の管理、軍縮不拡散。ここにはちょうど地雷の写真などが載っておりますが、こうした問題にも一生懸命やってきましたし、先般の津波対策ということで、世界で最も積極的かつ熱心に5億ドルの供与を決め、1月中にこの5億ドルをすべて、インドネシア、スリランカ等の先方政府、あるいは国際機関に拠出しております。日本は、約束したらすぐ実行するという国でありまして、本当にそういう意味では日本はまじめな国なんです。そういうことで、大変熱心にこういうことをやってきております。常任理事国になれば、こうした貢献をもっと効果的に効率的にやっていくことができるようになるということがいえるわけです。 |

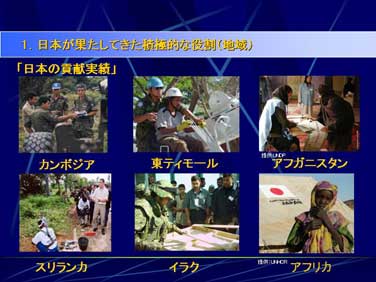

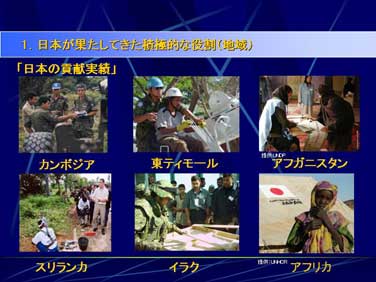

それからもう一つは、地域的にどんなことを日本がやってきたか。ここには、カンボジア、東ティモールのさっき申し上げたPKOの活動。あるいは、アフガニスタンでは去年の10月に初めて選挙が行われたわけですが、こうしたものへの協力ですとか、あるいは、下のスリランカ。これは地雷除去活動をやっている写真です。あるいは、イラクの病院に日本のODA等で医療器材を搬入している写真です。自衛隊がイラクへ行って何をやっているんだ。あんな危険なところへ行っていいのかという議論がありますが、そうではない。やはりイラクの人たちが一生懸命国づくりをやろうとしている、民主的な国をつくろうとしているときだからこそ、日本が約30か国の国々と一緒になってイラク国民の自助努力を助けている活動というものは、国際的にもイラクの人々にとっても高く評価をされているわけです。

またアフリカ問題というものも、日本は大変熱心にやっておりまして、これはチャドにおける、スーダン難民に対してテントなどを差し上げたところですが、こういった世界的な活動を日本はこれまでもりっぱにやってきたんだということがいえるわけです。

|

|

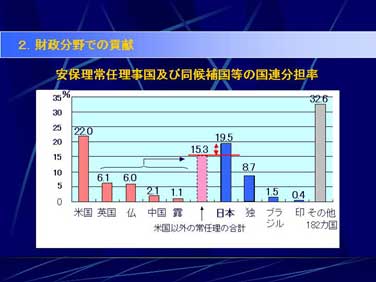

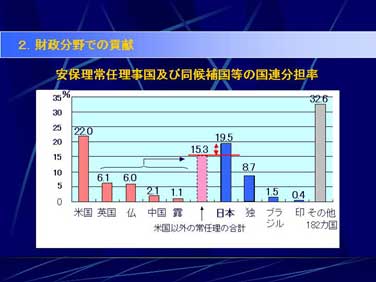

それからもう一つ、これはあまり言うと品が悪いという説もありますが、財政面で日本は非常に大きな貢献をしている。アメリカが国連の予算の22%を拠出していますが、日本は19.5%出しています。他の常任理事国である英仏中露の4か国全部足しても15.3%しか出していない。日本は、非常任理事国であっても19.5%も、これだけ多く出しているということです。最初日本が加盟したときの日本の負担率は2%弱ですから、その後の日本の経済力に応じた形でここまで大変な分担をしているということも、これも堂々と胸を張って言っていいことなのだろうと思います。

|

ちょっと長い説明になりましたが、いずれにいたしましても、国際社会における日本の発言力の強化のためにも、また、国際の平和と安定への建設的な役割を果たすためにも、また、安保理におけるアジアの代表制。アジアは、今中国から常任理事国に入っておりますけれども、中国に加えてもう1か国、アジアの代表選手が安保理に入っても全く不自然ではない。また、今いちばん国の数が多いアフリカから一つも常任理事国に入っていないというのも、これも非常にアンバランスなことであろうと思っております。

そういう意味で、安保理の信頼性、実効性を高めるという意味からも、日本が常任理事国入りすることは、日本の国益にもかなうことであるし、世界の平和と安全のためにも大いに役立つものであるということだと私は考えているところです。

ちょっと長い説明になりましたれども、こういうことで冒頭のお話を終えさせていただきます。どうぞ、このあと皆さんがたから率直なご意見、どうぞよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

|

|