外務省タウンミーティング第6回会合

川口外務大臣と語るタウンミーティング

「これからの日本外交」

(川口大臣冒頭説明)

【大臣冒頭説明】

それでは、外交のお話を駆け足でさせていただきたいと思います。

きょうは日韓首脳会談でしたけれども、この間、総理はアメリカに行かれて、ブッシュ大統領の牧場で日米首脳会談をなさいました。そのときのテーマをキャッチフレーズ的に言いますと、「世界の中の日米同盟」でした。「日米同盟」ということはずっと言っていますが、「世界の中の」という言葉が付いたことが、今後の日本の外交のあり方を言っていく上で意味があったと、私は思っています。

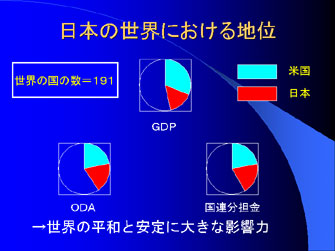

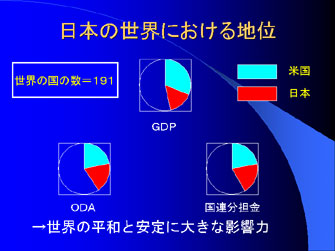

そこで、世界の中における日本は、一体どれぐらいの存在なのだろうかということを、いくつか挙げさせていただきたいと思います。 |

【日本の世界における地位】

世界の中に国の数が191ありますが、GDPで言うと世界の15%。これは世界2位です。国民の所得、どれだけ日本が稼いでいるかを考えていただければいいと思います。では、人口は一体どれぐらいかというと、日本の人口は世界の2%です。面積に至っては0.3%にしか過ぎません。その日本が、世界の中でアメリカに次いで2位の国民所得を持っている。そして、発展途上国にどれぐらい支援しているかと言いますと、世界で2位の支援をしています。最近、国連というのがイラクへの武力行使の関係で話題になりましたけれども、国連の分担金、これも日本は世界2位です。経済力に相応しい分担をしているということになるわけです。

そういったことでわかっていただけるように、日本の世界における実力、力は、人口や面積で、われわれが思っているのをはるかに超えて、非常に大きな世界の中のパワーであるということが言えると思います。

そういうパワーのある国ですから、日本の問題だけをやっているのではなくて、世界の中で起こっているさまざまな問題についても、日本として、責任のある国として、国際社会がうまくいくようにするために、対応していく必要があるということだと思います。

同時に、日本は皆さんがよくご存知のように資源も少ない。食料も自給率は世界で非常に低い国です。自給率は40%ということですし、輸入の依存度に至っては、大変に重要な原油、石油は、ほぼ100%に近い量を輸入しています。世界にたくさんの重要なことを依存している国ですから、同時に、日本にとって世界のあちこちで紛争が起きていると困る。世界全体が平和で、発展しているような状況になっていることが、日本が存在していく上で非常に望ましいことであるわけです。

したがって、世界の中で大きな国として、世界のさまざまな問題に対して責任を果たしていかなければいけない。また、それが日本にとっての国益だということをご理解いただきたいということですが、その状況が、日本の外交を考える上で一番基本的な、押さえなければいけない点だと思います。 |

【最近の日本外交の努力】

次に、日本の外交はどういうことをやっているかということですが、外交というと、最近皆さんがお考えになるのは、イラク、北朝鮮、いろいろな問題がありますが、日本が外交の努力をしていることは、北朝鮮、イラクにとどまりません。

あまり目に付いていないところから先に申し上げたいと思いますが、この写真の左上にあるのはアフガニスタンの復興支援国際会議。これは昨年の1月にやりまして、世界の国々が集まって、アフガニスタンにどれぐらいの支援ができるかという話をしました。右上にあるのは平和の定着。地雷を除去したり、そういった支援を日本はさまざまやっております。アンゴラもアフガニスタンも両方とも、長い紛争のあと、国が疲弊をして、世界全体で助けていかなければいけない状況にある国です。アンゴラで激戦地のあとを行きましたけれども、蜂の巣というのはまさにこういうこと表現するためにあるんだというぐらい、建物にはいっぱい銃痕が付いていました。

スリランカ、平和の定着と書いてあります。これも来週の月曜日、東京で支援のための国際会議をいたします。アフガニスタンでやったのと同じようなものだと考えていただければ結構です。スリランカも20年以上に渡って、特に北部、東部は、二つ以上の違う民族が暮らしていますので、タミールの人たちがシンハリという多数の民族との間で紛争を起こしており、今、停戦を進めるための話をしています。

その全体を合わせて「平和の定着」外交と私たちは呼んでいますが、紛争が終わったところで、早く停戦を定着させて、武器を持っている人たちから武器を出してもらって、産業や人々の暮らしなどの面で、国として成り立っていくように支援する、そういう外交でございます。

それから、右下に「ロシア極東における原潜解体プロジェクト『希望の星』」と書いてありますが、ソ連がなくなってロシアになったあと、極東地域で40ぐらいの原子力潜水艦がそのまま放置されています。これは大量破壊兵器やテロに核が利用される危険があるということもありますし、環境問題上も非常に悪いということで、除去していく、解体をしていくことに、世界全体がお金を出していますが、日本は特に極東を中心に、これをやりたいと考えております。言ってみれば、軍縮や不拡散といった分野での外交になると思います。

「人間の安全保障」という言葉を聞いたことがおありになるかもしれませんが、通常、国と国の間で安全保障が語られるのに対して、人に、個人個人に着目して、人の安全保障ということで、概念、考え方を作っているわけです。例えば感染症、例えば紛争から一人ひとりの個人を守っていく。一人ひとりの個人が人間としての尊厳を持つ生活ができなくなっているような状況、アフリカにもこういう状況は非常にありますが、そういうところにある人たちを支援していこうという考えで、日本は国連に基金を設置して、どうやって世界全体として、これを政策として取り扱ったらいいかという議論もしています。

|

【日本外交の課題】

これはあまり目に付いていないほうからのお話ですが、この他にもWTO、経済面での新しい貿易の秩序を作っていきましょうという動きに対して、日本が積極的に貢献をしている。あるいは、京都議定書のように、環境面で国際的な取り組みを日本がリードしていくといった仕事もしています。

他にもたくさんあります。先ほど申し上げた北朝鮮、イラク。もうひとつが中東和平。パレスチナとイスラエルの間の平和をどうやって作っていくかという国際的な取り組みに、日本も色濃く参加をしています。

この前は東京で、パレスチナの人たち、イスラエルの人たち、両方に来てもらいまして、日本の学者の方々にも加わっていただいて、「信頼醸成会議」というのをいたしました。長い間、パレスチナとイスラエルの間では、いろいろなテロがあったり、武力行使があって、不信の念が非常に強く、せっかく停戦、平和、和平といった話し合いが進んでも、どこかで一発銃声が鳴り響けば、すべてが水の泡になってしまう可能性もあるわけで、お互いの間に信頼を作っていきましょうということを、各国でやらなければいけないわけですが、日本もそういうことをやったということです。

私もその直前に、この連休のときに、私は外務大臣になってから2度目ですが、、イスラエルとパレスチナに行きまして、今のイスラエルの外務大臣、あるいはパレスチナの新しく首相になった人ともお話をしてきました。ちょうどこの日、パレスチナの議会がアブ・マーゼン、あるいはアッバス首相とも言われますけれども、首相を議会として承認する日でした。私がお話をしたのは、議会で議論が延々とあって、承認される投票の2時間ぐらい前でしたけれども、ぜひ議会にいて傍聴して、自分が首相になるところを見ていってくれというお話がありまして、本当にそうしたかったんですが、時間の都合でできなかったのが残念でした。

外交が対応しなければいけないことは、それだけではありません。先ほど言いましたアフリカの問題。エイズ等の感染症の話もありますし、ODA、支援をどうやっていくかという話もあります。感染症といえばSARSの話もありますし、その他、対応していかなければいけないいろいろな問題があります。

この前、ここで大きな地震があって、ここにいらっしゃる皆さまの中に、被害をお受けになられた方がいらっしゃったとしたら、心からお見舞いを申し上げたいと思いますが、例えば外国で、この間アルジェリアでありましたけれども、アルジェリアに緊急に支援をする人たちを送るといった仕事をするのも、外交にとって重要な仕事であります。

また、何をやっているかということをお話をし、ご意見をいただいて、それを日本の外交に反映していくことも大事な仕事だと思っております。

長くなりましたけれども、駆け足でお話をさせていただきました。ありがとうございました。

|

|