地域によっては、交通網・通信体系の整備など、開発に際し国の枠にとらわれない広域的なアプローチが有効な場合があり、また、感染症・寄生虫症の問題など域内を視野に入れた協力が不可欠な場合がある(注)。更には紛争終了後、敵対していた関係国への復興支援においては両国が等しく裨益するような案件への協力が、紛争の再発を防止する意味からも極めて重要となる場合がある。日本も、これまで複数国にまたがる地域を対象として、より効果的に援助を実施するために様々な試みを行っている。

例えば、南部アフリカのザンビアとジンバブエの国境を跨ぐチルンド橋は、両国間の人・物資の往来に不可欠であるのみならず、インド洋につながる交通の要衝であるため、南部アフリカ全体にとっても極めて重要な役割を果たしている。しかし、老朽化や、狭い幅員といった構造上の問題が存在し、交通量が制約されていたことから、日本は、99年度から両国に対し新たな橋の建設のための無償資金協力を実施した。建設完了後は、チルンド地域をはじめとする両国のみならず、南部アフリカ開発共同体(SADC)域内の経済発展に寄与することが期待される。また、インドシナ地域を中心とするメコン川流域においても、同地域をタイからヴィエトナムまで横断する「東西回廊」と呼ばれる交通網整備計画が援助国、世銀、ADB等のドナー協調により進められており、日本もこれまで約40億円の無償資金協力を供与し、優先度の最も高い工区約73kmの道路建設に着手している。

なお、98年度より、複数国にまたがる広域インフラ案件に対する円借款については、関係国の中で最も所得水準の低い国に対する供与条件を一律に適用することとしており、こうした措置を通じて地域協力の進展を促し、支援を強化していくこととしている。

99年10月、国連開発計画(UNDP)の主催により、「アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラム」がマレイシアにて開催された。

本フォーラムは、98年10月に東京で開催された第2回アフリカ開発会議(TICAD )において、小渕総理(当時)が、アジア・アフリカ間の直接投資と貿易の促進を図ることを目的に、日本の対アフリカ支援策のひとつとして表明したものであり、我が国はUNDPに拠出している「人造り基金」を活用して財政支援を行った。

)において、小渕総理(当時)が、アジア・アフリカ間の直接投資と貿易の促進を図ることを目的に、日本の対アフリカ支援策のひとつとして表明したものであり、我が国はUNDPに拠出している「人造り基金」を活用して財政支援を行った。

第1回フォーラムには、アフリカから25ヶ国計149社、アジアから6ヶ国計129社が参加。アフリカ側で10社以上の企業が参加した国は、ナイジェリア(20社)、ガーナ(16社)、南ア(15社)、ウガンダ(13社)及びナミビア(12社)。アジア側は、マレイシアが73社で突出しており、その他韓国21社、インド16社、パキスタン及びシンガポール各7社等となっている。

また、参加企業は、国連開発計画(UNDP)が世銀グループの1つである多数国間投資保証機関(MIGA)と連携して、独自のネットワークを使って予め関心を示した企業をリストアップし(アフリカ1000社、アジア800社)、その中から、ビジネス取引の可能性が高いと判断された、自動車部品、食料品加工、電気・電子部品、保健・衛生用具、建材、エンジニアリング等の分野を中心に、最終的には個別面接などを経て上記の数の企業が選定された。

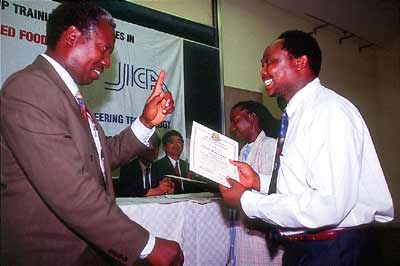

フォーラムでは、予めMIGAが組み合わせをセットしておいた、アジア企業とアフリカ企業との一対一による交渉、いわゆる「お見合い」が行われ、右を通じて相互にビジネスの可能性を探求した。閉会式の時点で、投資のためのメモランダム調印等取引の合意に達した数は27件に上った。主な取引きの事例としては、インドとマラウィによるショックアブソーバー組立のためのジョイントベンチャー設立、韓国とマリによるスピーカー等の電気部品生産、マレイシアと南アによるインターネットビジネス等が挙げられる。また、モーリシャス企業によるザンジバルにおけるまぐろの加工工場建設や、南アの自動車部品メーカーによるマリでの生産組立等、アフリカ域内の取引も成立した。

なお、第2回「アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラム」は、アフリカでは西部(トーゴー及びガーナ)、東部(タンザニア)、南部アフリカ(南アフリカ)、アジアではマレイシア、インド、パキスタン、韓国、タイ、中国においてそれぞれワークショップを開催した後に、2001年7月、南アフリカにて開催予定であり、ヒッパロス・センターとともに、民間部門の育成に資する南南協力の主要な方策の一つとなっている。

本フォーラムは、98年10月に東京で開催された第2回アフリカ開発会議(TICAD

第1回フォーラムには、アフリカから25ヶ国計149社、アジアから6ヶ国計129社が参加。アフリカ側で10社以上の企業が参加した国は、ナイジェリア(20社)、ガーナ(16社)、南ア(15社)、ウガンダ(13社)及びナミビア(12社)。アジア側は、マレイシアが73社で突出しており、その他韓国21社、インド16社、パキスタン及びシンガポール各7社等となっている。

また、参加企業は、国連開発計画(UNDP)が世銀グループの1つである多数国間投資保証機関(MIGA)と連携して、独自のネットワークを使って予め関心を示した企業をリストアップし(アフリカ1000社、アジア800社)、その中から、ビジネス取引の可能性が高いと判断された、自動車部品、食料品加工、電気・電子部品、保健・衛生用具、建材、エンジニアリング等の分野を中心に、最終的には個別面接などを経て上記の数の企業が選定された。

フォーラムでは、予めMIGAが組み合わせをセットしておいた、アジア企業とアフリカ企業との一対一による交渉、いわゆる「お見合い」が行われ、右を通じて相互にビジネスの可能性を探求した。閉会式の時点で、投資のためのメモランダム調印等取引の合意に達した数は27件に上った。主な取引きの事例としては、インドとマラウィによるショックアブソーバー組立のためのジョイントベンチャー設立、韓国とマリによるスピーカー等の電気部品生産、マレイシアと南アによるインターネットビジネス等が挙げられる。また、モーリシャス企業によるザンジバルにおけるまぐろの加工工場建設や、南アの自動車部品メーカーによるマリでの生産組立等、アフリカ域内の取引も成立した。

なお、第2回「アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラム」は、アフリカでは西部(トーゴー及びガーナ)、東部(タンザニア)、南部アフリカ(南アフリカ)、アジアではマレイシア、インド、パキスタン、韓国、タイ、中国においてそれぞれワークショップを開催した後に、2001年7月、南アフリカにて開催予定であり、ヒッパロス・センターとともに、民間部門の育成に資する南南協力の主要な方策の一つとなっている。