3. 地球規模課題への取組

(1)環境・気候変動問題

環境問題についての国際的な議論は1970年代に始まりました。1992年の国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)、2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)、そして2012年6月の国連持続可能な開発会議(リオ+20)での議論を経て、国際的にその重要性がより一層認識されてきています。また、G8、G20サミットにおいても、環境・気候変動は繰り返し主要テーマの一つとして取り上げられており、首脳間で率直かつ建設的な議論が行われています。環境問題は、未来の人類の繁栄のためにも、国際社会全体として取り組んでいくべき課題です。

< 日本の取組 >

●環境汚染対策

日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを開発途上国の公害問題等を解決するために活用しています。特に、急速な経済成長を遂げつつあるアジア諸国を中心に、都市部での公害対策や生活環境改善(大気汚染対策、水質汚濁防止、廃棄物処理など)への支援を進めています。

●カリブ広域

「カリブ島嶼国における持続可能な廃棄物管理」

本邦研修(2009年~2011年度にかけて数回実施)

カリブ島嶼(とうしょ)国では、近年の経済発展と人口増加に伴い廃棄物も増加しており、多くの処分場で今後10年以内に残存容量がなくなると見込まれています。このため、廃棄物管理はカリブ島嶼国の優先課題として注目が高まっているものの、具体的な対策が進むには至っていません。

このような背景の下、日本、特に沖縄の廃棄物管理の技術・知識・経験をテーマにした研修が2009~2011年度にかけ、カリブ島嶼国8か国の26名に対して沖縄で実施されました。沖縄はカリブ島嶼国と似通った気候条件を有し、土地や流通が限られた島嶼であることから、リサイクル対象物の集積・搬出にコストがかかるといった課題に早くから対応しています。また、ビンを色ごとに分ける工程を加えることで異物の混入を減少させて一定の品質を保ち、リサイクルの際の価値を高めるなどの沖縄の取組は、行政機関と民間が密接に連携した環境教育とともに、研修員により各国に持ち帰られ、応用可能な事例として参考にされています。

具体的には、帰国した研修員らにより、研修で作成した廃棄物管理改善事業計画を活用し、関連省庁とNGO等の連携により、学校にプラスチック分別容器を設置し分別回収を推進する、生ごみ削減の一環で製造を開始したコンポスト(堆肥)を公園の緑化事業に使用するなど、各国で自立的な活動が展開され始めています。

廃棄物管理の研修にてごみの質を分析(写真:JICA)

●気候変動問題

気候変動問題は、国境を越えて人間の安全保障を脅かします。人類にとって差し迫った課題であり、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致団結した取組の強化が求められています。

2011年末に南アフリカ・ダーバンで開催された国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)では、すべての国が参加する新しい枠組みの構築に向けて、日本は建設的な提案を行い、積極的に議論に貢献しました。その結果、(1)将来の枠組みへの道筋、(2)京都議定書*第二約束期間の設定に向けた合意、(3)緑の気候基金*の設立、(4)カンクン合意*の実施のための一連の決定、という4つの大きな成果がまとめられました。「緑の気候基金」については、その基本設計が合意され、設立に向けて前進しました。日本は国際協力を通して地球温暖化対策により効果的に取り組むため、COP17の際に「世界低炭素成長ビジョン」を発表しました。これは、(1)先進国間の連携(温室効果ガスのさらなる排出削減に向けた技術革新への取組)、(2)途上国との連携(低炭素技術*の普及・促進、新たな市場メカニズムの構築)、(3)途上国支援(脆弱(ぜいじゃく)国への配慮)の3点から成り立っています。

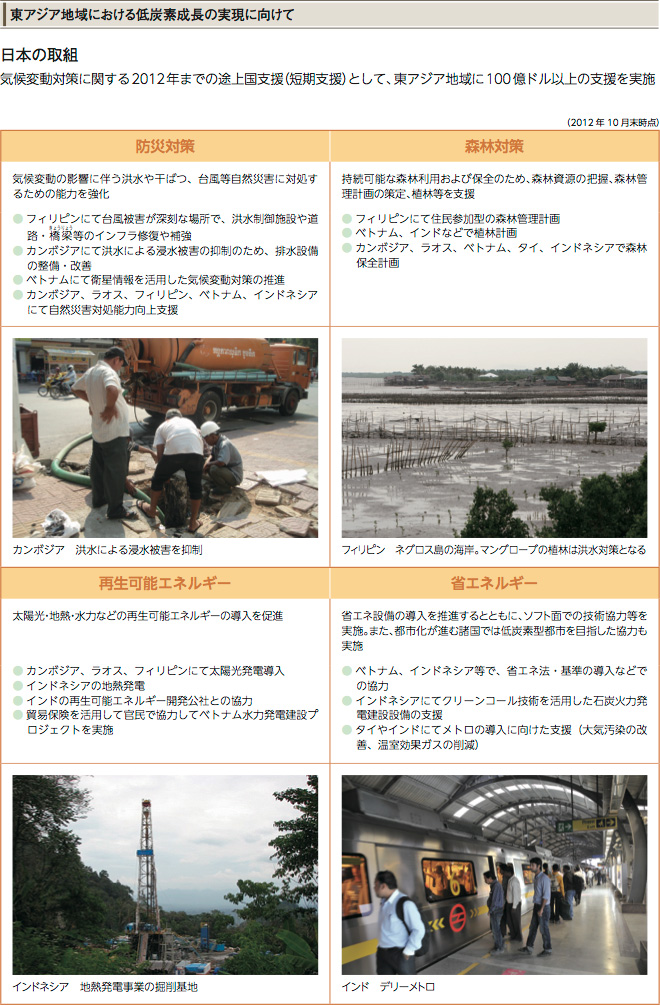

このビジョンに基づき、日本は最大の温室効果ガス排出地域である東アジア首脳会議(EAS)参加国地域において、低炭素成長モデルの構築・普及を目指す「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」を提唱し2012年4月に「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」を東京で開催しました。この対話では、各国の低炭素成長戦略策定・実施、市場・技術の活用、多様な利害関係者のネットワークとしての「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」の構築について、域内で協力していくことで合意しました。また、アフリカ地域においても、TICAD(ティカッド)の枠組みでアフリカにおける低炭素成長に関する戦略を策定しています。さらに、島嶼(とうしょ)国との間では、「島嶼国向け気候変動政策対話」を2012年7月に開催し、気候変動および低炭素成長に関して幅広い意見交換を行いました。

そのほか、日本は2009年12月、気候変動対策に関する2012年までの途上国支援として、それに取り組む途上国や気候変動の影響に対して脆弱な途上国を対象に、約150億ドルの支援を表明しており、2012年末までに132億ドル以上の支援を実施しました。さらに、途上国の低炭素成長に貢献する仕組みとして、「二国間オフセット・クレジット制度」*を提唱・推進しています。これは、クリーン開発メカニズム*を補完するものとして、低炭素技術の提供などによって相手国の温室効果削減に貢献し、技術を提供した国の削減目標達成に活用する制度です。日本は早期の運用開始を目指して、インドネシアなどのアジア諸国との間で協議や実証事業を進めています。2013年1月8日には、他国に先駆けてモンゴルと本制度を開始する文書に署名しており、今後はプロジェクトの実施や必要な支援を進める一方、他国とも本制度に関する協議や実証事業を進めていきます。

用語解説

- *京都議定書

- 1997年に京都で開催されたCOP3で採択された、温室効果ガスの排出削減義務等を定めた法的文書。国連気候変動枠組条約で規定されている先進国および経済移行国における温室効果ガス排出量を1990年と比較し、2008~2012年の5年間で一定数値削減することを義務付けたもの。日本は6%の削減義務を負う(第一約束期間)。2013年以降については第二約束期間と呼び、2011年のCOP17で日本はこれに参加しないことが決定された。

- *緑の気候基金(GCF: Green Climate Fund)

- 途上国による温室効果ガス排出の削減や、気候変動の影響に対する適応策を支援するため、COP16での「カンクン合意」で設立が合意された新たな基金。

- *カンクン合意

- COP16で採択された2013年以降の気候変動対策の国際的枠組みの基礎となり得る、包括的でバランスのとれた合意。工業化以前からの気温上昇を2度以内に抑えることを呼びかけるとともに、前年のCOP15に基づいて、各国が提出した削減目標・行動を国連文書にとりまとめて留意し、各国の気候変動対策の実施状況の測定・報告・検証に関するガイドラインを検討すること、また緑の気候基金を設立することなどに合意した。

- *低炭素技術

- 炭素(二酸化炭素)の排出が少ない環境技術。日本はこの分野で優れた技術を有しており、これを活用し、高効率な発電所、持続可能な森林経営、省エネ・再生可能エネルギーの促進・制度整備、廃棄物管理の支援を通じて、二酸化炭素の排出量を削減する取組を行っている。

- *クリーン開発メカニズム

- 京都議定書によって導入された、各国の温室効果ガス排出削減目標を達成するための手段。途上国での温室効果ガス排出削減量等を、自国の排出削減目標を達成するために利用することのできる制度。

- *二国間オフセット・クレジット制度

- 温室効果ガス削減につながる技術・製品・システム・サービス・インフラ等の途上国への提供等を通じた、途上国での温室効果ガスの排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標達成に活用する仕組み。

●生物多様性

2010年10月に、愛知県名古屋市において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)およびカルタヘナ議定書*第5回締約国会議(COP-MOP5)(注7)が開催されました。この会議で、生物多様性条約を効果的に実施するための2011年以降の世界目標である「愛知目標(戦略計画2011-2020)」*、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)について各締約国が具体的に実施すべき措置を規定した「名古屋議定書」*、そして遺伝子組換え生物により生態系に損害が生じた場合の責任の範囲や対応措置を規定した「名古屋・クアラルンプール補足議定書」*が採択されました。また、「愛知目標」の達成を目指す開発途上国の取組を支援するため「いのちの共生イニシアティブ」として、2010年から3年間で生物多様性の保全に役立つ分野に対し、総額20億ドルの支援を発表しました。なお、日本は、名古屋議定書の早期発効と効果的な実施を支援するために地球環境ファシリティ(GEF)への名古屋議定書実施基金(NPIF)の設立を主導し、2011年に10億円を拠出しています。

今後、これらの目標に向かって着実に取り組んでいくことにより、生物多様性を保全し、持続可能な利用を確保していくことが極めて重要です。

苗木を村に運んで植林をする少年たち(写真:飯塚明夫/JICA)

生物に国境はなく、世界全体で生物多様性の問題に取り組むことが必要なことから、「生物多様性条約」がつくられました。その目的:(1)生物多様性の保全、(2)生物資源の持続可能な利用、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な配分先進国から途上国への経済的・技術的な支援により、生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組を行っています。

用語解説

- *カルタヘナ議定書

- 2003年に発効。国境を越えた遺伝子組換え生物が自然界に放出されて、生物多様性の保全および持続可能な利用に悪影響を及ぼすのを防止するため、安全な移送、取扱い、利用について、十分な保護を確保するための措置を規定。

- *愛知目標(戦略計画2011-2020)

- 「ポスト2010年目標」とも呼ばれている。中長期目標として「2050年までに人と自然の共生の実現」を、短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための行動を実施することを掲げ、「少なくとも陸域17%、海域10%が管理され、かつ保全される」など20の個別目標を採択。

- *名古屋議定書

- ABS(遺伝資源へのアクセスとその利用から得られる利益の配分)に関する議定書。遺伝資源(医薬品や食品の開発につながる動植物や微生物)の利用から生じる利益を、資源提供者へ衡平に分配することを、先進国を中心とする資源利用者に求める。

- *名古屋・クアラルンプール補足議定書

- 遺伝子組換え生物の輸出入により、生物多様性の保全などへ悪影響が生じた場合、「責任と救済」(誰が責任を負うのかを特定し、この責任事業者に対して損害の防止策や原状回復などの対応措置を求めること)を規定。

注7 : 議定書の締約国会議 MOP:Meeting of the Parties

●ガボン

「野生生物と人間の共生を通じた熱帯林の生物多様性保全」

SATREPS 地球規模課題対応国際科学技術協力(2009年9月~実施中)

アフリカ中央部にあるコンゴ盆地は、アマゾンに次ぐ世界第二位の面積の熱帯林が広がる生物多様性に富んだ地域です。しかし、森林伐採などによる熱帯林の減少が懸念され、この地域の森林・生態系の保全が強く求められています。

ガボンはコンゴ盆地の中でも特に高い森林率を有し、生物多様性が高く、固有種が多く生息する地域です。ガボン政府は、自国の持つ豊かな生態系を守るため、国土面積の10%以上を占める地域を13の国立公園として指定し、エコツーリズムの導入などの取組を進めています。しかし、保全活動に必要な熱帯林生態系についての科学的データが十分に収集・分析されていませんでした。

日本は、京都大学を日本側の研究代表機関として、同大学とも長年研究協力を行っているガボン国立熱帯生態研究所と共に、ゾウやバッファロー、ゴリラ、チンパンジーなど大型ほ乳類が生息する、同国南部のムカラバ・ドゥドゥ国立公園で活動を行っています。このプロジェクトでは、生息する動植物の種類や現存量を調査し、科学的データに基づいて生物多様性の保全、人と野生生物の接触により発生する人獣共通感染症の予防、持続可能な方法によるエコツーリズムの促進などを目標とした支援を行い、ガボン政府による生物多様性保全の取組に貢献しています。

(2012年12月時点)

研究者のキャンプサイトに現れたゴリラ(写真:JICA)

●チュニジア

「乾燥地生物資源の機能解析と有効利用」

SATREPS(2010年5月~実施中)

チュニジアの乾燥地・半乾燥地に育成するオリーブ、ブドウ、および薬効植物等には、極度の乾燥などの過酷な環境を生き抜くための機能が備わっています。これらの植物の中には、ユニークな薬用機能成分が含まれていることが、現地の食文化や民間伝承で分かっていましたが、現地では機材も乏しく、機能の科学的な研究は行われていませんでした。このプロジェクトでは、これらの植物の機能解析と有効利用のための研究開発を行い、これを科学的に裏付けるデータを、次々と明らかにしつつあります。

日本は、筑波大学・北アフリカ研究センターを中心に、チュニジアの各研究機関と共同で、機能解析や食品・医薬品開発の可能性検証だけでなく、チュニジア国内の植物遺伝資源の保全につながる研究活動も同時に進めています。これらの植物に含まれる機能成分が特定されることで、将来、がん、動脈硬化、アルツハイマー病予防、アレルギー抑制、美白、肥満防止などに効果のある機能性食品・薬用化粧品・医薬品の開発に結びつくことが期待されます。また、研究結果を基に機能性の高い医薬品や健康食品の生産開発に利用できれば、生産者や加工業者の収入向上に貢献することも可能となります。

(2012年12月時点)

国立乾燥地研究所にて現地薬効植物を調査(写真:JICA)