7. 大洋州地域

太平洋島嶼(とうしょ)国・地域は、日本にとって太平洋を共有する隣人であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国・地域は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)(注80)を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域である上、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国・地域の平和と繁栄は日本にとってきわめて重要です。

一方、太平洋島嶼国・地域には比較的新しい独立国が多く、社会・経済的に自立した国家を築くことが急務です。加えて小規模な経済、第一次産業に依存する型の経済、領土が散在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害に対する弱さ、海面上昇により国土を失ってしまう危機など、島嶼国・地域に特有の共通の問題があります。さらにフィジーにおける政変など民主化に関する問題も抱えています。

このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国・地域の良きパートナーとして、各国・地域の事情を考慮した援助を実施しています。

パプアニューギニアで歩行訓練を指導する理学療法士の青年海外協力隊員(写真提供:原口昌樹)

< 日本の取組 >

太平洋島嶼国・地域における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的なもろさの克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国・地域の首脳で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)(注81)との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに日本と太平洋島嶼国・地域との首脳会議である太平洋・島サミットを開催しています。

2009年5月に北海道トマムで開催された第5回太平洋・島サミットでは、日本は2012年に沖縄で開催される予定の次回サミットまでに、総額500億円規模の支援を行うことを表明しました。この支援の3本柱の一つである環境・気候変動の分野では、日本と太平洋島嶼国・地域が協力する「太平洋環境共同体」構想を提唱しました。また、人間の安全保障の視点からは、太平洋島嶼国・地域の脆弱性を克服するための支援を行っていきます。さらに、人の交流を活発にするため、2009年から3年間で1,000人を超える日本と太平洋島嶼国・地域間の青少年の交流などを含む「キズナ・プラン」を実施しています。

2010年10月には、初の試みとして、太平洋・島サミット中間閣僚会合が開催され、第5回太平洋・島サミットのフォローアップを行うとともに、第6回太平洋・島サミットに向けた議論を行いました。

また、2009年8月に、第40回PIF総会がオーストラリアのケアンズで行われた際に、PIF加盟国・地域の開発のための援助協調を進めることを目的としたケアンズ・コンパクトが採択されました。日本もケアンズ・コンパクトをはじめ、大洋州地域における効果的かつ効率的な開発を実現するため、援助協調の促進に貢献しています。

太平洋島嶼国・地域は、環境・気候変動、教育や保健などの分野において共通の開発に関する課題を抱えています。これらの国々の持続的な発展のため、日本は、各国への協力のみならず、太平洋島嶼国・地域全体の利益を考えに入れた地域協力を実施しています。

たとえば、環境・気候変動分野では、サモアにある地域国際機関の南太平洋地域環境計画(SPREP)(注82)と連携し、国家廃棄物管理計画の策定や廃棄物管理に携わる人材の育成を支援しています。また、気候変動による影響が大きく、自然災害に対して弱い太平洋島嶼国・地域の防災能力を向上させるために、住民が適切に避難できる体制の構築を支援するなど、太平洋島嶼国の環境・気候変動対策に貢献しています。

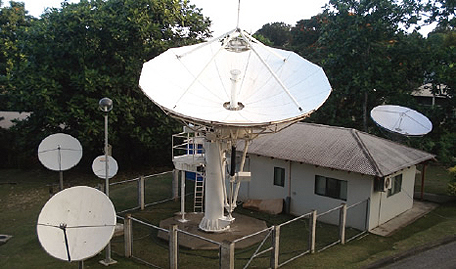

教育分野では、太平洋島嶼国11か国・1地域が共同で設立した南太平洋大学(USP)(注83)に、情報通信技術に関する研究などを行うセンターの建設および関連機材の提供を行っています。日本はこれまでもこの大学の遠隔教育ネットワークの整備を支援しており、太平洋島嶼国・地域の人々に広く高等教育を受ける機会を提供しています。

保健分野でも日本は広域的な取組を行っています。たとえば、太平洋島嶼国・地域の予防接種事業を強化するため、ワクチンの供与、ワクチンの低温流通体系(注84)の保守など、予防接種を拡大させる計画の達成に役立つ支援を世界保健機関(WHO)や国際連合児童基金(UNICEF(ユニセフ))などと実施し、地域のはしかやB型肝炎などに対する予防接種率の向上に貢献しています。

フィジー「南太平洋大学ICTキャパシティデベロップメントプロジェクト」遠隔教育ネットワーク(USPNet)を構築する衛星通信地球局。ここから大洋州地域島嶼国12か国の遠隔キャンパス・学習センターに、遠隔教育プログラムが提供されている(写真提供:プラマニク・カデル・博)

予防接種を受けるバヌアツの子ども(写真提供:神保雄己)

注80 : 排他的経済水域 EEZ:Exclusive Economic Zone

注81 : 太平洋諸島フォーラム PIF:Pacific Islands Forum

PIF加盟国・地域:オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン諸島、バヌアツ、トンガ、ナウル、キリバス、ツバル、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオ、クック諸島、ニウエ

注82 : 南太平洋地域環境計画 SPREP:South Pacific Regional Environment Programme

注83 : 南太平洋大学 USP:University of the South Pacific

注84 : ワクチンなどの医薬品を生産・輸送・消費の過程で、途切れることなく低温に保つ物流方式

●サモア

「国立公園・自然保護区の管理能力向上支援プロジェクト」

技術協力プロジェクト(2007年3月~2010年9月)

サモアは、大洋州の中でも特に植物と鳥類の多様性と固有種の割合が高い国ですが、近年、森林伐採等に伴う森林面積の減少が続き、鳥類の減少等の問題を抱えています。また、地理的特性から移入種の影響を受けやすく、これらが種の多様性に影響を与えています。サモアの貴重な自然環境を保全していくためには、適切な保護区の管理が必要ですが、技術を有する政府職員や資機材、予算の不足等により、実質的な管理活動が行われていません。そこで、日本は主要な国立公園および自然保護区を対象地域として、それぞれの管理計画を策定し、管理・運営を行うほか、一般住民を対象とした意識向上のための活動を支援しています。この協力では、3年間の協力を通じて、政府機関が管理計画を独自で策定し、運営・管理できる能力を身につけることを目標としています。

バイリマ自然保護区内の植物園入り口

大洋州地域における日本の国際協力の方針