2. 南アジア地域

南アジア地域には、世界最大の民主主義国家であるインドをはじめとして、高い経済成長を達成する国や大きな経済的潜在力を持つ国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的には、東アジア地域と中東地域を結ぶ海上の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、テロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。

一方、南アジア地域は、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如や人口の増大、初等教育を受けていない児童の割合の高さ、水・衛生施設や保健・医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症対策、そして法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、この地域に住んでいる15億人に近い人口のうち約5億人が貧困層ともいわれ、世界でも貧しい地域の一つです。ミレニアム開発目標(MDGs)達成を目指す上でもアフリカに次いで重要な地域となっています(注68)。日本は、南アジア地域の有する経済的な潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差をやわらげるため、経済社会インフラ整備の支援を重点的に行っています。

< 日本の取組 >

南アジア地域の中心的存在であるインドとは、「戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、政治・安全保障、経済、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)(注69)の中心となる貨物専用の鉄道建設計画(DFC)(注70)など経済協力、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大級の受取国であり、電力や運輸などの経済インフラの整備とともに、農村環境の整備など貧困削減に向けて社会分野での開発も進めています。

スリランカでは、2009年5月に約26年にわたる政府軍とタミル・イーラム解放の虎(LTTE)(注71)との戦闘が終結しました。日本は、スリランカの平和が長く根付くよう、また経済社会開発を支援するため、地域・民族のバランスに配慮しながら、支援を実施しています。

青年海外協力隊員が活動するスリランカの子ども支援センターを視察する菊田真紀子外務大臣政務官

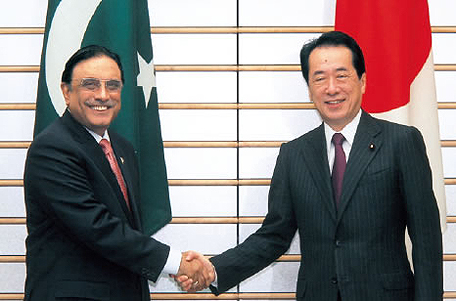

パキスタンは、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っています。パキスタンに対しては、2009年4月に東京で開催されたパキスタン支援国会合の際に、日本は2年間で最大10億ドルの支援を表明し、さらに同年11月に発表した「テロの脅威に対処するための新戦略」に基づき、着実に支援を実施しています。2010年7月下旬からパキスタン各地で発生した洪水被害に対し、日本は緊急人道支援として緊急無償資金協力などの支援を実施するとともに、人的貢献として国際緊急援助隊の自衛隊ヘリ6機や医療チームを派遣しました。また、同年11月のパキスタン開発フォーラムにおいて、日本は5億ドルの支援を表明するなど(注72)、パキスタンの洪水災害からの復興を支援しています。また、2011年2月のザルダリ大統領の訪日に際し、包括的パートナーシップに関する共同声明(注73)が署名され、互恵的な経済・貿易活動を強化していくこと、電力・水・インフラ開発といった面でのパキスタンの取組や人間の安全保障を確保するための取組などを日本が引き続き支援していくことが合意されました。

ブータンで稲を岩に当てて脱穀する女性(写真提供:関健作/JICA)

また、その他の南アジア地域では、各国で援助協調(用語解説参照)に向けた取組が進んでいます。たとえば、バングラデシュでは、改訂版第2次貧困削減戦略文書(NSAPR-II)*(注74)の実施を支援するため、2010年6月に、日本のほか、世界銀行、アジア開発銀行(ADB)、英国国際開発省(DFID)(注75)など18の国や機関が参加して共同支援戦略(JCS)(注76)が策定されました。日本は、バングラデシュにおける援助を効果的で効率的に行うため積極的に援助協調に取り組んでいます。

来日したアーシフ・アリー・ザルダリ・パキスタン・イスラム共和国大統領と会談する菅直人内閣総理大臣(写真提供:内閣広報室)

用語解説

*貧困削減戦略文書

世界銀行・国際通貨基金(IMF)により、1999年に導入された、重債務貧困国(巨額の借金を抱えている貧困国)が、債務削減を受けるための条件となる文書。債務削減によって返済せずにすんだ資金を、貧困削減の対応策に支出するために、教育、保健、食料保障などの分野で、3か年ごとに目標を設定する経済社会開発のための実行計画書。文書は途上国政府のオーナーシップ(自助努力)の下、援助国やNGO、研究機関、民間部門の代表などの意見も取り入れて作成される。

注68 : 2010年のMDGsレポートによれば、1日約1ドルで生活する人の割合は39%(2005年)で、これはサブサハラ・アフリカに次いで高い数字である

注69 : デリー・ムンバイ間産業大動脈構想 DMIC:Delhi Mumbai Industrial Corridor

注70 : 貨物専用鉄道建設計画 DFC:Dedicated Freight Corridor

注71 : タミル・イーラム解放の虎 LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam

注72: 洪水被害に対して日本が表明した支援の総額は5億6,800万ドル

注73 : 日パキスタン包括的パートナーシップに関する共同声明:Joint Statement on Japan-Pakistan Comprehensive Partnership

注74 : 貧困削減戦略文書 NSAPR:National Strategy for Accelerated Poverty Reduction

注75 : 英国国際開発省 DFID:Department for International Development

注76 : 共同支援戦略 JCS:Joint Cooperation Strategy

●インド

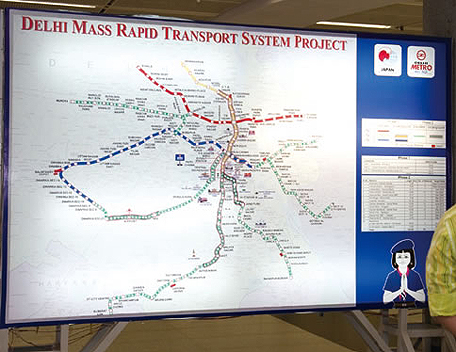

「デリー高速輸送システム建設計画フェーズ2」

有償資金協力(2006年1月~2010年12月)

インドの首都デリーにおいては、急速な人口増加と自家用車の普及により、慢性的な交通渋滞や大気汚染が深刻な問題になっています。日本は、円借款(フェーズ1:1,627億円 フェーズ2:2,119億円)を通じて、デリー市における地下鉄と高架・地上鉄道の建設を支援し、都市環境の改善に大きく寄与しています。市中心部の商業地域・官公庁エリアの渋滞緩和を主目的としたフェーズ1に対し、フェーズ2ではデリー市内外周部への放射状延伸路線を整備し、デリー周辺の主要地域から市内へのアクセスが一層向上することが見込まれています。総延長距離は約190㎞で、1日当たり200万人の乗客輸送量を達成するなど、市民の足として定着しています。

デリーメトロ(地下鉄)の駅(写真提供:JICA)

駅構内の路線案内図(写真提供:久野真一/JICA)

南アジア地域における日本の国際協力の方針