第2節 世界からの善意はなぜもたらされたのか

東日本大震災に際して、日本にはこれまで163の国・地域から支援の申し入れがありましたが、その中には多くの開発途上国も含まれています。日本はこれまでODAを通じて、途上国の経済成長や貧困削減に大きく貢献するとともに、食料や気候変動問題をはじめとする地球規模の諸課題の解決にも積極的に取り組んできました。また、技術協力や海外ボランティア等の草の根レベルの交流を通じて、各国との友好関係を構築してきました。今回の震災に際して寄せられた支援や励ましの背景には、各国との長年にわたる様々なレベルの交流や、国際協力の積み重ねによって培われた日本への信頼と感謝の気持ちがあると考えられます。

日比谷公園に展示された、世界各国の子どもたちによる励ましの絵や被災地の小学生が描いた絵を、藤原紀香さんと一緒に見る玄葉光一郎外務大臣

日本は、1954年にODAを開始して以来、約190の国・地域に対しておよそ3,000億ドルにのぼるODAを供与してきました。特に、人づくりが国づくりの基本であるとの信念から、途上国の開発を担う人材育成を積極的に支援し、専門家をおよそ10万人、青年海外協力隊を3万人以上派遣し、研修員を40万人以上受け入れてきました。

援助の実施に当たっては、多くの日本の関係者が途上国の現場に赴いて、現地の人々と共に知恵を絞り、苦労を分かち合いながら共同で事業を行います。その過程で、日本のすぐれた技術や知識・経験が途上国の人々に移転されるとともに、人と人との交流を通じて、相手国国民との友情と相互理解が深まります。人づくりを基盤においた日本の支援は、世界中に友人を増やし、草の根レベルの信頼関係に基づいた強固な友好関係を築く上で大きく役立っています。

カヤオ市にて行われた追悼集会、カヤオ市では東北地方太平洋沖地震の津波が到達し、一部被害もあった(ペルー)

日本を励ます集会で、日の丸をイメージして紅白の服装で市民が集まった(セルビア)

たとえば、大相撲に代表されるように日本との交流の盛んなモンゴルには、1990年代の市場経済体制移行により深刻な危機に陥った時期がありました。日本はモンゴルの持続的な経済成長を通じた貧困削減への自助努力を支援するため、市場経済を担う制度整備・人材育成の支援や地方開発支援などを行い、人づくり等を通じて現地の人々と信頼関係を築いてきました。今回の震災に際して、モンゴル政府は地震発生翌日に臨時閣議を開催して緊急援助隊の派遣、支援物資の送付および義援金100万ドルの寄付を決定したほか、政府からの呼びかけに応え同国の国家公務員全員が月給の1日分を義援金として寄付することを決定しました。こうした支援の背景には、経済面や文化面での交流と共に、ODAを通じて常日頃培ってきた日本とモンゴルの間の信頼関係があると考えられます。

モルディブに対しては、小島嶼(しょうとうしょ)国である同国の特殊性に配慮し、日本のODAにより首都マレ島の全周約6㎞の護岸工事を行いました。この護岸堤がスマトラ沖大地震のときには3mの津波から島と住民を守りました。東日本大震災発生後に、貴重な外貨収入源であるツナ缶60万食を日本の被災地に無償で提供することを決定したモルディブからは、過去40年にわたる日本からの様々な支援に対する心からの感謝の気持ちが伝えられています。

ASEAN(アセアン)各国からも、日本に対して様々な支援物資が寄せられました。4月9日にインドネシアで開催された日・ASEAN特別外相会議では、ASEAN各国の代表から、今回の大震災に対するASEANからの支援は、日本のこれまでの支援がASEAN各国の発展に大きく寄与したことに対する恩返しの気持ちであるとの表明がありました。

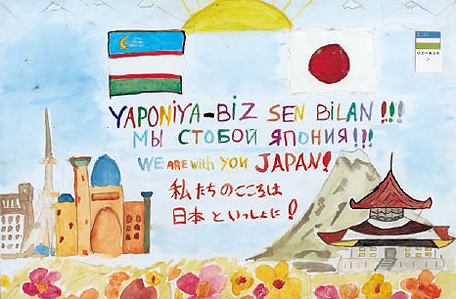

被災地を励ますために描いたウズベキスタンの子どもの絵

加えて、日本は海外で大規模な災害が発生した際には、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与、緊急無償資金協力を行ってきました。たとえば2004年のスマトラ沖大地震および津波の際には、インドネシアに救助チーム、医療チーム、自衛隊等から構成される国際緊急援助隊を派遣し、テント、スリーピングマット、毛布、発電機等の緊急援助物資、無償資金協力などの様々な支援を行いました。今回の震災に際し、インドネシアからは寄付金に加え、毛布約1万枚や非常食缶詰などの食料が送られました。6月18日には同国のユドヨノ大統領夫妻がお見舞いのため被災地の気仙沼市を訪問し、これまでインドネシアが自然災害に見舞われた際の日本からの支援へ感謝を述べています。

半世紀以上にわたり、日本が途上国の開発に積極的に貢献してきた背景には、地球規模の諸課題の解決に取り組むことが主要国としての責務であると同時に、国際社会の平和と安定が日本の国益の実現にとっても不可欠であるとの認識があります。今回の震災において国際社会から提供された支援は、日本がまさに相互依存関係の中で自らの安定と繁栄を確保しており、諸外国との強固な友好関係の構築と国際社会における積極的な貢献が日本自身の利益に結び付くことを示しています。

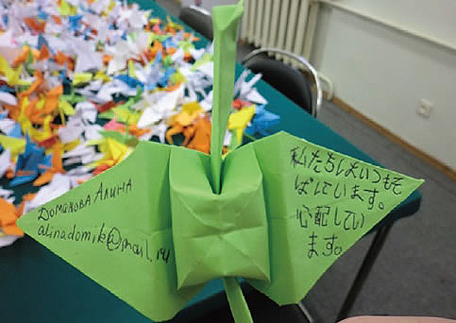

子どもたちが被災者へのメッセージを折り鶴に記した(ロシア)

追悼集会でロウソクに火を灯すコルカタ市民(インド)