コラム 8

行動を通して「仕事としての農業」の実践に取り組む

~ ブータンの農業分野支援 ~

研修を行う冨安さん(写真提供 :JICA)

冨安裕一(とみやすゆういち)さんがプロジェクト・リーダーを務める農業試験場には、ブータン政府の職員だけでなく、農業大臣や時には王妃陛下も訪問されます。その際、冨安さんは、立派に育った野菜や果物を見せながら、「試験場にいるスタッフ・作業員みんなの成果です」と説明し、作業員を一人ひとり紹介します。ブータン人スタッフは、冨安さんがプロジェクトの成果を「私の成果」というのではなく「私たちの成果」と表現してくれる心遣いをうれしく感じています。

東ヒマラヤの山岳地帯の南に位置するブータンの主な産業は農業ですが、小規模な農地が急峻な山沿いに点在するので、生産性を向上させるのは容易ではありません。特に、東部の農村部は貧しく、生活のために都市に移り住む若者が増えており、近年大きな問題となっています。これに対処するためブータン政府は、果物や野菜などの園芸作物の商業化によって農家収入の向上を目指す事業*1を開始しました。冨安さんは2000年から10年以上にわたり、ブータン東部で果物や野菜の栽培指導を通じて農家の所得向上に取り組み、ブータン政府から厚い信頼を得ています。

ブータンの農家の多くは、これまで自給自足のために農業を行ってきました。そのため売ることを目的に良い作物が穫れるよう手をかけることをあまりしませんでした。そもそも「どんな野菜・果物が良いのか」という基準がなく、「どのように栽培したら売れる野菜や果物ができるのか」という問いも、彼らにとっては初めてのものでした。プロジェクトでは、こうした農民に対し、栽培研修を行います。ブータンでは、果樹を植えても、収穫までほとんど何もしませんでしたが、研修では、質の良い果実を実らせるための剪定や摘果作業(より大きな実ができるよう間引きすること)などを教えます。さらに、ブータンの気候・土壌に適した新しく魅力的な品種の導入も重要です。ブータン在来種の梨は卵大くらいの小さいサイズしかなく、果肉は固い上に甘みも少ないものでした。研修に参加した農民たちは、試験場で初めて見る日本梨の大きさ、果肉の多さと甘さに驚きました。研修後は、希望する農家の畑で実際に栽培し、収穫までの一連の技術を教えます。この取組は、果樹のみでなく、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、大根、人参、カラシ菜、椎茸などの野菜についても行われています。

冨安さんは多くを語りませんが、常に先頭に立って行動します。共に働くスタッフは彼の行動を見ながら、農業技術のほかにも、仕事をする上で大切なものを学んでいます。また、スタッフが発案した新しい試みには「まずやってみたら」と促し、良い仕事に対しては手放しで褒めます。こうして、スタッフの間には責任感が芽生えるとともに、互いに競い合い、良い面を伸ばし合う雰囲気が出てきました。このように冨安さんは仕事に対する自主性、自発性、そして真摯さを求めます。逆に、せっかく植えた苗木の世話を怠る農家があれば、「木を切ってしまうぞ」と言って、真剣な取組を促したという話もあるくらいです。まさに、農業を通じて、仕事への取り組み方も同時に伝えているのです。

冨安さんのリーダーシップとひた向きな取組もあって、市場には日本梨、カリフラワーやブロッコリー、ニンジンなどの野菜が見られるようになってきました。「仕事としての農業」に挑戦し始めた農民の中には、さらに質の高い野菜や果物を作るという目標も生まれ、野菜の種子生産など新しい取組を始める農家も出始めています。さらに、農村から都市に出て公務員や電力会社勤めをしていた若者の中にも、プロジェクトの活動を知って、農業を仕事とするために故郷の村に戻って来る者も出てきました。

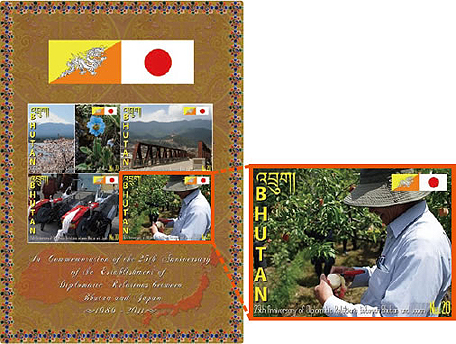

地道な活動を通じて周囲の信頼を集める冨安さんは、農民だけでなくブータン政府の高官からも高く評価されています。その一つの現れとして、2011年5月にブータン政府が発行した日ブータン外交関係樹立25周年記念切手には、農場で活動する冨安さんの姿が描かれています。

*1 : 園芸作物研究開発・普及支援プロジェクト

ブータン政府が発行した国交樹立25周年記念切手

左上から時計回りに、両国の国花、日本が供与した橋、農業技術指導する冨安専門家、日本が供与した耕耘機