第1章 世界金融・経済危機への対応

2008年9月以降、世界は米国のサブプライム・ローン問題に端を発した金融・経済危機に直面しています。この危機は、グローバル化した金融市場を通して世界中に信用収縮をもたらし、また、貿易の停滞、消費の冷え込み、雇用の減少などの形で各国の実体経済に深刻な影響を与えています。特に、開発途上国の脆弱な人々への影響は深刻で、これまでのMDGs達成に向けた努力が水泡に帰す可能性すら指摘されています。

アジアにおいては、1997年の通貨危機以降の各国における経済構造改革や潤沢な外貨準備の蓄積、チェンマイ・イニシアティブをはじめとする金融分野での地域協力の進展などにより、金融部門への直接的な影響は比較的軽微であったものの、実体経済の面では大きな影響が出ています。概して輸出依存度が高いアジア各国では、世界経済の減速により、輸出の減少、株価の下落、GDP成長率の低下などが顕著に表れています。また、アフリカでは、危機の影響として、国家財政の悪化や外国直接投資を含む民間資本の流入の減少、国外の出稼ぎ労働者による送金の減少などが見られ、これらが経済成長の減速やMDGs達成の遅れにつながることへの深刻な懸念が広がっています。

こうした状況に対し、日本は、世界経済の回復のために、先進国と開発途上国が協調してあらゆる金融・財政上の措置を講じるとともに、開発途上国の持続的成長のためにODAの活用を通じて開発への取組を一層強化していくことが重要であると考えています。

危機対応においては、2008年11月に開催されたワシントン・サミット(注2)にて、日本は他国に先駆け、国際通貨基金(IMF)に対する最大1,000億ドル相当の融資を表明し、2009年2月に融資取極を締結しました。その後、同年4月に開催されたロンドン・サミットでは、世界が直面する経済危機に共に立ち向かい、景気対策をはじめとしてあらゆる措置をとっていく必要性を確認しました。開発分野については、MDGs達成に向けた取組やこれまでのODAに関する公約を堅持することに合意しました。また、同サミットにおいてアジア開発銀行(ADB)の資本規模を200%増とすることが支持され、4月末に実施されたADBの全加盟国による総務投票において約550億ドルの資本規模を3倍の約1,650億ドルに引き上げることが合意されました。この増資により、ADBは、アジア・太平洋地域において、世界経済危機の影響や長期的な開発ニーズに対応するための資金を確保しました。

2009年6月にローマで開催されたG8開発大臣会合では、金融・経済危機の影響に対応するための開発援助の優先事項などについて議論が行われました。G8は、経済危機が低所得国や貧困国に与えている深刻な影響を踏まえ、G8を含む各国が協調して危機に対応することが必要であり、危機のなかにあってもG8各国によるODAに関する既存の公約の着実な実施、食料安全保障への取組などが重要であるとの認識を共有しました。さらに、食料安全保障に関する拡大会合において、世界金融・経済危機によって更に深刻化する開発途上国の食料不安に対し、3年間で200億ドルの資金を動員することに合意し、日本は2010~2012年の3年間にインフラを含む農業関連分野に少なくとも30億ドルの支援を約束しました。

2009年7月、イタリアで開催された第35回主要国首脳会議(G8ラクイラ・サミット)のG8首脳会合では、各国首脳が、現下の金融・経済危機が与える影響を踏まえ、G8の責任は増大しており、引き続き開発分野で指導力を発揮していくことが重要であるとの認識を示しました。また、アフリカ諸国との拡大会合(注3)でも、金融・経済危機のアフリカへの影響などに関し議論が行われ、G8によるODAに関する過去の約束の確実な実施の重要性、アフリカ支援の強化の必要性を首脳間で共有しました。

2009年9月に米国で開催されたG20ピッツバーグ・サミットでは、G20各国は、最も脆弱な人々への支援の強化のため、MDGsおよび各国のODA公約を満たすための、歴史的なコミットメントを再確認し、また、貧困層のための食料、燃料および金融へのアクセスを改善するための協力を約束しました。

現在の金融・経済危機の影響への対応は迅速さが求められる一方で、そのような状況においても、開発途上国における貧困削減やMDGs達成に向けた取組など、開発の諸課題の解決が後回しにされてはなりません。特に先進国は、ODAに関する従来の公約を着実に実施していくことが重要です。日本は、次に述べるアジア支援策やアフリカ開発会議(TICAD)プロセスを通じて表明したアフリカ向け支援を含め、ODAに関する自らの国際公約の着実かつ迅速な実施に努めます。

注2 : 参加国・国際機関等は以下のとおり。G7(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、タイ(ASEAN議長国)、エチオピア(NEPAD運営委員会議長国)、チェコ(欧州連合議長国)、欧州連合(欧州委員会、オランダ、スペイン)、ASEAN事務局長、アフリカ連合(AU)委員長、国際連合、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、金融安定化フォーラム(FSF)

注3 : G8、アンゴラ、アルジェリア、エジプト、エチオピア(NEPAD運営委員会議長国)、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、リビア(AU議長国)、AU委員長、諸国際機関が参加。

G20ピッツバーグ・サミット(写真提供 : 時事通信社)

第1節 アジアの成長のための支援の強化

アジアが安定し力強い成長を続けることは、日本の今後の成長に不可欠であり、鳩山総理大臣の提唱している東アジア共同体構想の実現にも不可欠です。そのためには、域内のヒト、モノ、カネの流れをよりスムーズにし、成長のボトルネックを解消・軽減するために、資金・人材・技術・知恵の面で日本が貢献を行う必要があります。

日本は、金融・経済危機の影響に対処するため、アジア支援に積極的に取り組んできました。2009年1月のダボス会議(世界経済フォーラム年次総会)において、麻生総理大臣(当時)は、世界で最も大きな潜在力を有するアジアが「開かれた成長センター」として世界経済に貢献することが重要であるとの考えの下、アジア諸国が危機の影響に対して協力して迅速に対応するとともに、成長力の強化と内需拡大を図ることを後押しするため、ODAについては、総額1兆5,000億円(170億ドル相当)以上の支援を行うと表明しました。

しかし、その後も、金融危機は長期化し世界経済の退潮が一層進行したことから、日本は、アジア支援において積極的な役割を果たすため、2009年4月のG20ロンドン・サミットにおいて、ダボス会議にて表明したアジアに対する貢献策を拡充し、最大2兆円規模(200億ドル相当)のODAを供与する用意があると表明しました。また、その他の公的資金については、通常年間900億ドル規模の貿易金融支援に今後2年間で日本貿易保険(NEXI)、国際協力銀行(JBIC)による総額220億ドル規模の支援を追加して貿易金融の円滑化を図るとともに、今後2年間でJBICによる50億ドル規模のアジアを中心とした開発途上国への環境投資支援を実施することなどを表明しました。

さらに、2009年4月には、G20ロンドン・サミットで表明した支援策をさらに具体化した「アジア経済倍増へ向けた成長構想」を発表しました。最大2兆円規模(200億ドル相当)のODAの実施の具体的な取組として、最大3,000億円規模の緊急財政支援円借款を活用した内需拡大のための資金の機動的供給、危機の影響を受けやすい分野・人々へのセーフティネット整備などによる支援、インフラ整備、低炭素社会の構築、人材育成・人的交流の促進などの支援に取り組むことを表明しました。

上記の支援の表明にもとづき、2009年6月には、フィリピンに対し農業支援および物流インフラ支援として、約450億円の円借款を供与し、モンゴルに対しては社会セクター支援として、約29億円の円借款を供与しました。

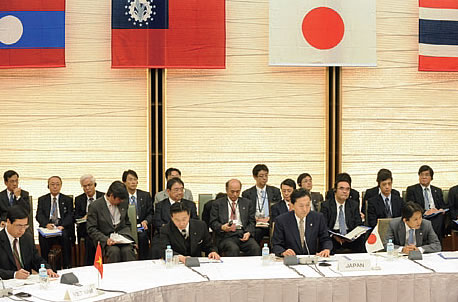

2009年11月には、日本とメコン地域諸国5か国の首脳による初めての日本・メコン地域諸国首脳会議が開催され、鳩山総理大臣は、開かれた透明性のある東アジア共同体構想において、域内格差是正の観点からメコン地域は鍵を握る重要な地域である旨表明しました。同会議においては、総合的なメコン地域の発展、環境・気候変動(「緑あふれるメコン(グリーン・メコン)に向けた10年」イニシアティブの開始)および脆弱性克服への対応、協力・交流の拡大の3本柱での取組を強化し、「共通の繁栄する未来のためのパートナーシップ」を確立するとの認識を共有しました。そして、上記取組を進めるため、メコン地域を重点地域とし、メコン地域全体およびカンボジア、ラオス、ベトナム(CLV諸国)の各国へのODAを拡充するとの政策を継続します。また、メコン地域の更なる繁栄のために今後3年間で5,000億円以上のODAによる支援を実施することを表明しました。さらに、日・ベトナム首脳会談の機会に、ベトナムに対する約480億円の緊急財政支援円借款の供与を決定しました。

今後も日本は、アジア諸国からの要請も踏まえつつ、支援内容の早期具体化と迅速な実施に努めていきます。

日本・メコン地域諸国首脳会議(写真提供 : 時事通信社)