コラム 12 工夫が導く安全~スーダン・南コルドファン州における地雷回避教育~

スーダンでは2005年まで22年間にわたる南北の内戦が続いたため、地雷や不発弾、放置されたままの爆弾が無数にあり、多くの一般の人々が被害にあう危険があります。内戦が終結して以降、多くの難民・避難民が故郷に帰ってきています。スーダンの中央に位置する南コルドファン州でもさらに約7,000人の人たちが帰ってくることが予想されています。長い間、故郷を離れていたこれらの人々は、地雷の場所や戦闘地域の情報不足から地雷や不発弾の被害にあう可能性が高く、とても危険です。また子どもたちは地雷や不発弾が残る山で遊んだり、見つけた地雷や不発弾を物珍しさから触ってしまい、被害にあう危険があります。

「難民を助ける会」は、2005年11月から日本政府などが支援する国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)と連携し、スーダンの人々が地雷や不発弾の被害にあわないための教育(地雷回避教育)を行っています。そして、2006年8月からは、スーダンで2番目に地雷・不発弾の汚染度が高い南コルドファン州において、村々や帰還民センターを巡回して地雷・不発弾被害防止の教育活動を行っています。*1

「難民を助ける会」のスーダン駐在代表である大豆本由紀(だいずもとゆき)さんは、「難民を助ける会がスーダンで活動を開始した時は、スーダンの実情に合った教材がなく、絵や写真を使ったわかりやすいポスターやパンフレットを作る必要がありました。」と活動当初を振り返ります。大豆本さんたち「難民を助ける会」が作った地雷回避のためのパンフレット(462,000部作成)は評判が良く、その後、スーダン国内だけではなく近隣国のスーダン人が多い難民キャンプにも配られました。

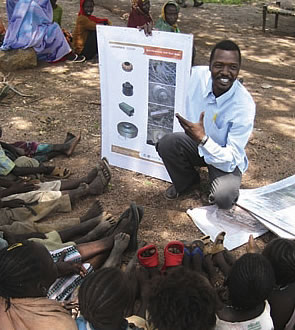

多くの危険な爆発物のある地域では、知識不足や誤った行動・理解が被害を招いてしまいます。そこで「難民を助ける会」は住民の記憶に残りやすいような工夫をしています。駐在員の山浦遼(やまうらりょう)さんは、「ポスターや紙芝居を使い、事故にあわないための方法を教えます。具体的には、地雷の形やその埋められている場所、被害にあわないための適切な行動を絵や写真などを使ってわかりやすく説明しています。」と、教え方の工夫を話します。また子どもたちには、家に帰って復習したり、家族と情報を分かちあったりするために地雷や不発弾の写真を載せたノートを配ります。これ以上地雷の被害者を増やさないためには、教育内容を定着させることが大切で、そのための様々な取組を行っています。

「難民を助ける会」は、スーダンの人々の自助努力を重視し、現地NGOと共同で活動を行いながら、地雷回避教育も徐々にスーダン人自身に引き継いでいく予定です。大豆本さんは「スーダンから全ての地雷・不発弾が除去されるには長い年月を要します。その間、人々は地雷・不発弾との共存を強いられます。その生活を支えるスーダンのNGOなどの能力強化が必要です。」と語っています。

*1 : 2009年6月までの受益者数は33,805人。

子ども達と大豆本駐在員(写真提供 : 難民を助ける会)

地雷の種類を説明するスーダン人教育員(写真提供 : 難民を助ける会)