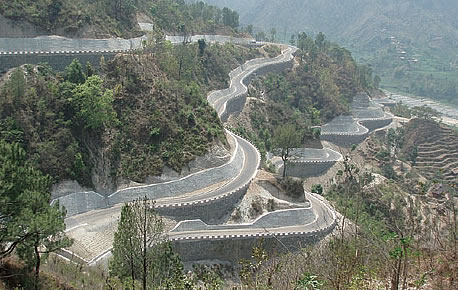

コラム 5 山岳道路に挑む日本の技術~ネパールの「石垣」道路~

「このジャングルで覆われた山々に、いかに道路を通せばよいのか。」標高差1,500mの険しいマハバラト山脈にさしかかる地点で路線選定を行った時のコンサルタント会社、日本工営の新開弘毅(しんかいひろき)さんの言葉です。この山の麓にあるシンズリ村を通ることからシンズリ道路と名づけられたこの道路は、ネパールの首都カトマンズとインド国境付近の東タライ地域を結ぶ幹線道路で、長くネパール国民に待ち望まれていたものです。

日本は1986年にこのシンズリ道路の調査を開始して以来、今日の道路建設にいたるまで一貫してこのプロジェクトに協力しています。2009年3月に難工区である第2工区が完工し、残る第3工区の完成によって5年後には全線開通する予定ですが、完工した第1工区、第2工区、第4工区はすでに使用されています。

商・工業都市であるカトマンズと農業生産地である東タライ地域の両地域を結びつける幹線道路は、沿線住民の生活に便利さをもたらし、ネパール経済の向上のために極めて重要です。道路の開設により、急病人を救急車で早く病院へ運べるようになったり、農産物をカトマンズなどの諸都市へ出荷して売ることにより農家の所得が増えることなどが期待されます。また、食品や薬などが短時間で運ばれてくるため、地域によっては3割もモノが安く買えるようになるなど、“道ある土地は富む”というネパールのことわざどおりとなりつつあります。

このように様々な利益を住民にもたらすシンズリ道路ですが、その建設には多くの苦労や困難が伴いました。日本の山岳道路建設技術をネパールに技術移転しながらの道路建設ですが、現場で働く技術者や労働者の生活習慣や安全に対する考え方の大きな違いに、日本の関係者は最初は大いに戸惑いました。たとえばヘルメット一つとっても、工事開始当初はネパール人にとっては抵抗があり使用しませんでしたが、日本人技術者がねばり強く安全意識の大切さを訴えたため、ほぼ全員がヘルメットを着用し、あごひもを締めるようになり、建設に携わる人々の安全確保にもよい影響を与えました。

また、“自然にやさしい道路”という理念と地元の雇用を創出するという観点から、地元の労働者でも簡単に造れ、かつ、どこからでも採取できる岩石や豊富な玉石を道路建設に多用した結果、完成した道路には日本の伝統的な城の石垣に似たような景観が見られます。そうした日本の伝統的な技術をネパールの自然条件に合うように工夫しながら、シンズリ道路の建設は行われてきました。

ハザマ・大成JV(共同企業体)の飯塚利夫(いしづかとしお)さんは「このような石垣のような側壁は、日本の築城技術を参考に考えついたものです。現地で資材を調達できることにより、費用を節約できた他、地元の人々に建設してもらうことにより雇用創出にもつながりました。」と言います。

1996年に工事が開始されてから13年たった今、シンズリ道路は、5年後の全線開通を目指して関係者の努力が続けられています。この道路に立つと、日本の伝統的な技術をネパールの自然に合うように工夫しながら、いい道路をつくりたいという日本人技術者の熱い思いが伝わってくるようです。

地元の資材利用による石垣に似た「石積壁面」(写真提供 : 日本工営株式会社)

石垣に似た景観のシンズリ道路(写真提供 : 日本工営株式会社)