コラム③ 日本とアフリカいつも笑顔で

〜TICAD IV 親善大使鶴田真由さん〜

コミュニケーションを通じ未来志向の支援を

シャバン・ケニア大統領府特別計画担当大臣との会談

第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)で、親善大使を務められた女優の鶴田真由さんにお話を伺いました。

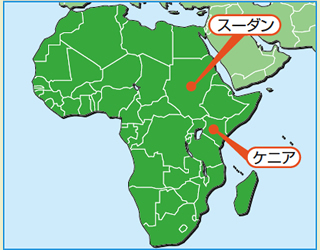

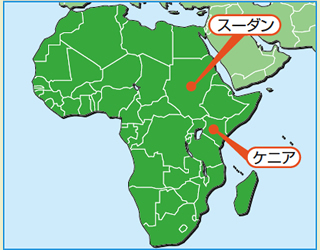

2008年4月、TICAD IV親善大使としてケニアと南スーダンを視察されましたが、どのようなことが印象に残っていますか。

一番心に残ったのは、ケニアの国内避難民のキャンプを訪れた際に、暴動で心に傷を負った子どもたちのカウンセラーが話してくれた言葉です。「子どもたちの悲しみが憎しみに変わる前にトラウマを取り除いてあげないと、また負の歴史が繰り返されてしまいます。食料や衣服などの支援はすぐに入ってきますが、心のケアにはなかなか支援が回ってこない。子どもたちは、今は自分たちが置かれた状況を理解していなくとも、成長していくうちに、憎しみが生まれてしまう。そして、その憎しみは、新たな紛争の火種を生んでしまうことになるのです。」という話を聞き、心のケアは、実は紛争予防や紛争解決の核心に触れる部分なのかもしれないと思いました。見えるところだけではなく、こうした見えない部分のケアも大切なんですね。

南スーダンのジュバ近郊にて

今回のアフリカ訪問では、日本の援助の現場を訪れ、援助に携わる人にもお会いになりましたが、どのような感想を持たれましたか。

南スーダンでは、JICAが実施している職業訓練の現場を視察し、技術協力の大切さを実感しました。現在、南スーダンでは紛争が終息し、復興の段階にあるので、実際の生活に密着する支援、例えば、家をレンガで造る、家の電気の配線をするなどの生活の立ち上げに関係する職業訓練が行われていました。みなさん、現実の厳しさ、生きていく厳しさを感じながらも、淡々と、ひたむきに訓練を受けている姿が印象的でした。

職業訓練に携わっている方々とお話ししましたが、現地の人々とも良い関係を築きつつ、共に働いているという印象を受けました。実際、私が訪問したところでは、どこに行っても、現地の人たちに笑顔で歓迎され、子どもたちはいつも笑顔で話しかけてくれました。アフリカの人々のやさしさや強さに、現場で活動されている方々も心が開かれるのではないでしょうか。

TICAD IV親善大使を務められて、今後の対アフリカ支援には何が必要だと感じましたか。

ノーベル平和賞を受賞されたケニアのワンガリ・マータイさんとTICAD IV開催中にお話する機会がありました。マータイさんは、アフリカ全体のこと、世界のこと、環境問題を踏まえた地球のことなど、大きな視点で考え、行動しています。彼女の話を聞くと、アフリカは自分たちの力で立ち上がろうとしているという印象を受けると同時に、先進国が考える支援と途上国が望む支援の間には違いがある部分もあるなと感じました。

紛争や混乱の中で何もかも失ったときには、食料などの緊急援助が必要です。混乱が落ち着いてくると、個人の生活の基盤をつくるための支援が必要になります。はじめは人の力を借りていても、最後には自分たちで生活を切り盛りしていけるようになる、そんな「未来志向の支援」が必要だと思いました。そのために相手が今、何を求めているのかをきちんと見極めて、双方向のコミュニケーションをはかることが何よりも重要なのではないでしょうか。

.

.