資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 6 イタリア

6 イタリア

(1)援助政策等

(イ)基本政策

伊のODA基本法(1987年法律第49号)は、開発援助を「伊の外交政策の一部であり、国連、および欧州経済共同体・ACP(アフリカ・カリブ・太平洋)間の諸協定の原則に従って民族間の団結、基本的人権の完全な尊重という目的を追求する(第1条)」ものと規定し、また、「基礎的ニーズの充足、人命の保護、環境保全、内発的発展プロセスの実現と強化、途上国の経済的、社会的、文化的発展を目指す(第2条)」としている。

さらに、1995年に策定された経済開発協力指針は、国際社会との協調を前面に掲げ、政治、経済、人道的な側面から、(a)対最貧国援助、(b)イタリアの安全保障に直接影響しうる途上国の安定強化、(c)地球規模問題解決、(d)貧困撲滅、(e)経済改革、特に、市場経済化、経済の自由化支援、(f)人道支援、を政策目標としている。

以後、右指針に代わる政策文書は策定されていないが、現在、イタリア外務省は、開発協力の優先課題として、人間の生命と尊厳の保護、および、世界経済の相互依存強化と市場拡大・自由化を通じた成長利益の分配を挙げている。そこでは、ODAは、経済、安全保障、文化等の他の外交努力と合わせて世界におけるイタリアの役割とイメージを確立するものと位置づけられている。

(ロ)援助規模

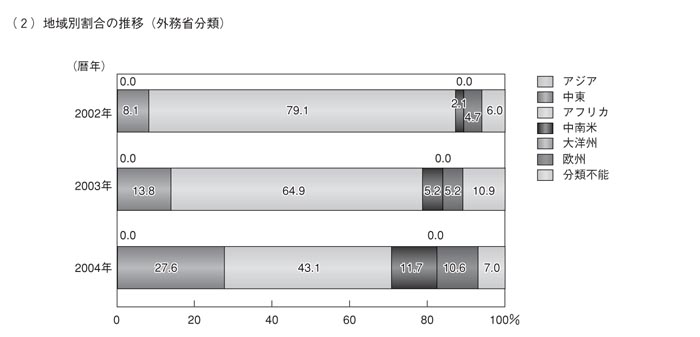

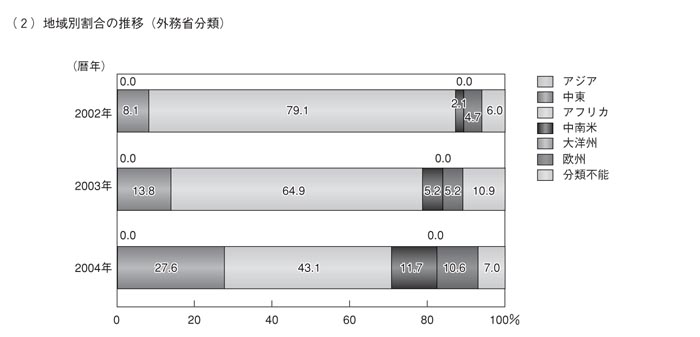

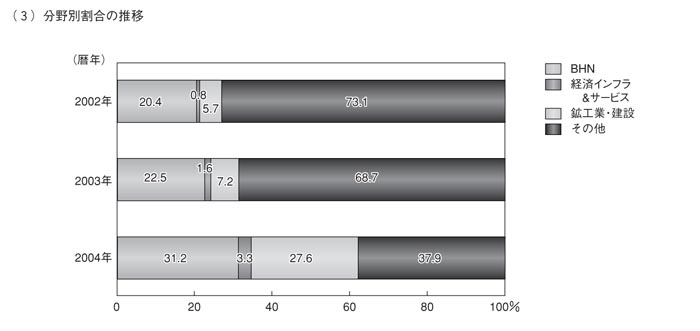

2005年のODA実績は50億5,300万ドルで、債務削減、国際機関への拠出増等により対前年比で実質99.9%増となった。ODAの対GNP比は0.29%である。地域的配分については、サブ・サハラ・アフリカ地域、中東、南東欧、中南米向けが多い。援助全体のうち国際機関を通じた援助が占める割合が高いことが特徴的である(71%、2004年)。

(ハ)対象分野・実施方針

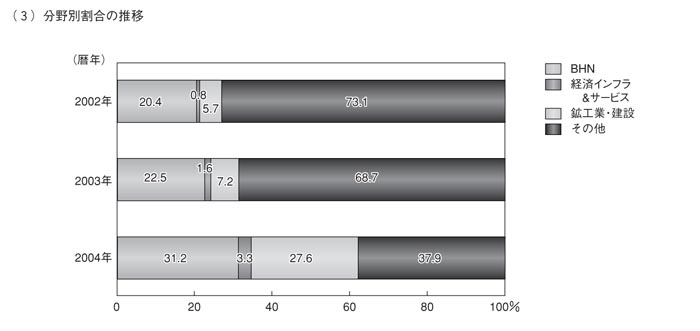

イタリア政府は、重視している分野として(a)貧困削減、(b)アフリカのための行動計画、(c)持続的開発、(d)世界エイズ・結核・マラリア対策基金、(e)教育、(f)食糧安全保障・貧困農民対策、(g)電子政府、(h)債務救済、外国投資促進、国際貿易体制への参加支援、(i)女性の役割向上、子供と障害者の保護を掲げている。

これらのうち、特に、債務救済については、拡大HIPCイニシアティブの実施に積極的に取り組み、1995年6月までに25億1400万ユーロの債務免除を行った。また、世界エイズ・結核・マラリア対策基金に対しては、2005年までに3億8,000万ドルを拠出して主要な拠出国となっており、2006年、2007年に年間1億3,000万ドルずつ追加拠出することを表明している。

イタリア政府は、援助実施にあたっての指導的原則として、(a)「良い統治」、(b)市場開放、投資促進、債務の持続性、等を含めた各種政策の整合性、(c)重複を避けるためのドナー間の調整、(d)保健、教育、人材育成、等々の分野別援助の相互補完性、さらに、中央政府以外の実施主体による援助をも重視する立場から、(e)様々な援助主体(NGO、地方自治体、民間企業、大学)間の協力・協調を掲げている。なお、2004年に承認されたNGOが実施主体となる援助案件は66件、承認総額は5,032万ユーロであった。

(2)実施体制

実施体制は1987年のODA基本法により規定されており、二国間援助(有償、無償・技協、食糧援助、文化・教育関係)及び国連関係機関に対する拠出は、外務省開発協力総局が一元的に管理・実施し、世銀等国際金融機関に対する拠出については、経済・財政省が管轄している。両省でODA予算の大部分(97%、2002年)を管轄している。関係政府機関の調整メカニズムとしては、外務大臣が主催する開発協力運営委員会があり、100万ユーロ以上の援助案件は右委員会が審査し実施の可否を決定する。

外務省開発協力総局は13課2室(中央技術ユニット及び評価ユニット)から構成され、職員数は412名(2004年12月)である。案件実施のための独立した政府機関は存在せず、外務省開発協力総局内の中央技術ユニットに60名の経済協力専門家が配置されており、同ユニットが実施を担当する。現地での案件実施のために、中央技術ユニットの在外部門(在外技術ユニット)が19か国の在外公館内に設置されている。在外技術ユニットが設置されていない国では、現地大使館員が本国外務省内の専門家の支援を受けつつ、実施を担当する。

有償資金協力に関する借款契約締結、貸付実行、回収業務は、かつては政府機関の中期信用金庫が外務省の指示の下でこれを行っていたが、現在は入札制度が導入され、民間銀行がこれらの業務を行っている。

次頁

次頁