資料編3,4,5章 > 第3章 > 第1節 > 1 > (2)主な事業概要と実績 > [5]草の根・人間の安全保障無償

[5]草の根・人間の安全保障無償

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

1989年度、「小規模無償資金協力」として創設。1995年度より「草の根無償資金協力」、2003年度より「草の根・人間の安全保障無償資金協力」と改称。

経緯・目的

開発途上国の多様なニーズに的確かつ迅速に対応する必要性、主要援助国が小規模な無償援助の実施により大きな外交成果を挙げていること、ODA行政監察において小規模無償制度の導入につき勧告されたこと、等から創設された。

2.事業の仕組み

概 要

草の根・人間の安全保障無償資金協力は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関及び開発途上国において活動しているNGO(非政府団体)等が実施する比較的小規模なプロジェクトに対し、当該国の諸事情に精通している日本の在外公館が中心となって資金協力を行うもの。一件当たりの援助の規模は原則1千万円までと比較的小規模ではあるが(内容に応じ、最大1億円まで認められる)、草の根レベルに直接裨益するきめ細かい援助として、各方面から高い評価を得ている。

草の根・人間の安全保障無償資金協力の主な重点分野は、[1]保健・医療、[2]基礎教育、[3]民生・環境改善等の基礎生活分野である。具体的な資金協力の対象品目としては、施設建設、資機材購入の他、会議・セミナー開催経費、機材供与に伴う専門家雇用費等のソフト面における協力も実施しているが、被供与団体自身の恒常的な運営・管理費(事務所経費、人件費等)については支援の対象とはならない。

審査・決定プロセス

日本の在外公館に対し援助の要請が行われた後、在外公館が要請団体の適格性、要請プロジェクトの内容、規模、援助効果、実施した場合の外交的な効果などについて検討を行い、実施候補案件を選定する。その後、外務省本省にて案件実施を承認する。

決定後の案件実施の仕組み

案件の実施が決まると、日本の在外公館と当該案件の要請団体との間で、資金供与に関する贈与契約が締結される。この贈与契約においては、プロジェクトの名称・目的・内容、要請団体の名称、供与限度額、使途、及び供与された資金が適正に使用されるべきことを定めた適正使用条項等が定められる。

契約の締結を終えた団体(被供与団体)は、業者と物資・役務の調達に必要な契約を結ぶ。在外公館は契約(または見積書)の内容をチェックし、在外公館と被供与団体との間の贈与契約にある供与限度額の範囲内で資金を供与する。

プロジェクト実施後は、在外公館は、被供与団体より当該プロジェクトの実施状況に関する報告を受け、またプロジェクト・サイトの現地確認などを行う。

3.最近の活動内容

概 要

2005年度の実績は実施国数109か国・1地域、実施件数1,633件、供与限度額総額約144億円であった。被供与団体の内訳は、2004年度に引き続きNGO(特に現地NGO)に対する供与が最も多く、それに続いて地方公共団体、教育機関に対する供与が大きな割合を占めている。

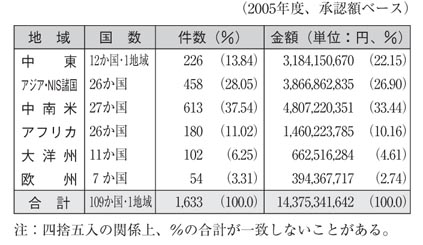

地域別実績

2005年度は、2004年度と比較して、中南米地域が実績を大きく伸ばし金額が最も多くなっており、アジア・NIS諸国、中東がそれに続いている。

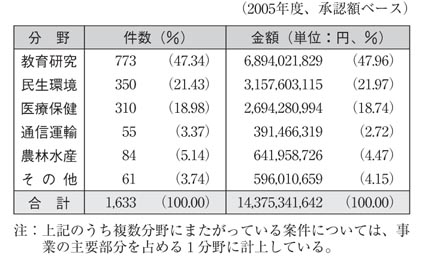

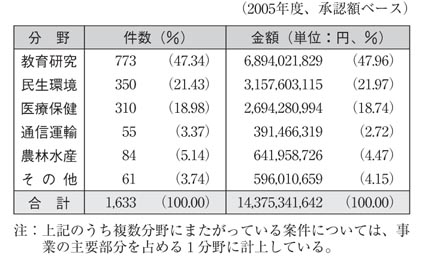

分野別実績

分野別の実績は下表の通り。学校建設など初等教育を中心とした「教育研究」分野の案件が、2004年度に引き続き最も多くなっている。また、障害者対策・飲料水供給などの「民生環境」分野や、医療機材供与・エイズ対策などの「医療保健」分野の案件も大きな割合を占めている。

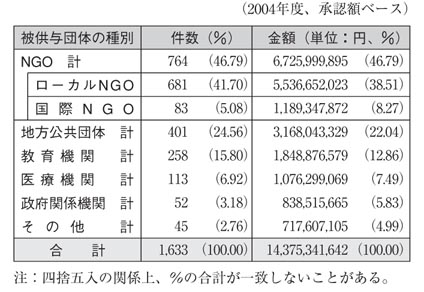

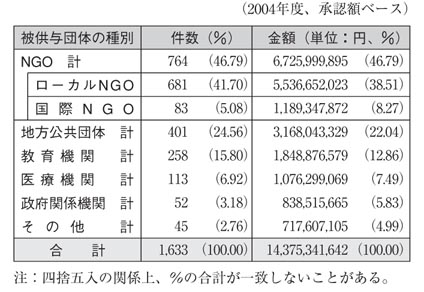

被供与団体別実績

被供与団体別の実績は下表の通り。NGO、特にローカルNGOに対する供与が最も多く全体の半数以上を占め、地方公共団体・教育機関に対する供与が続いている。

次頁

次頁