囲み I-2 アフリカにおけるネリカ(NERICA: New Rice for Africa)の普及に向けた取組

1.ネリカとは何か?

ネリカとは、1994年にアフリカ稲センター(WARDA)の研究者であったモンティ・ジョーンズ博士が、高収量のアジア稲と病気に強いアフリカ稲を交配することにより開発された稲のことです。アフリカ各地の自然条件に適合するよう、日本も参加して様々な新品種が開発され、「ネリカ(NERICA:New Rice for Africaの頭文字をとったもの)」はこれら品種の総称となっています。ネリカの特徴としては、従来の稲よりも[1]収量が高い、[2]生育期間が短い、[3]乾燥(干ばつ)に強い、[4]病害虫に対する抵抗力がある、などが挙げられます。

2.なぜネリカを普及させるのか?

米は保存性が高く、また、トウモロコシやいも類、雑穀などに比べて調理が簡単であることから、アフリカの多くの国で需要が急速に伸びています。しかし、生産が需要に追いつかず輸入が増加しています。従来種では収量が低く、栽培に適した土地が限られているため、収量の増大が困難となっています。一方、ネリカは収量が高く、乾燥にも強いことから、その普及は米の生産拡大、貧困農民の所得向上につながることが期待されています。

ネリカ稲栽培の技術指導を行う専門家(写真提供:JICA)

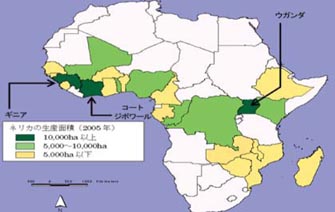

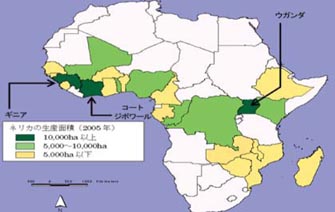

3.どのくらい普及しているのか?

2005年現在、ネリカの栽培面積はアフリカ全体で15万ヘクタール以上といわれており、最も取組が進んでいるウガンダやギニア等においても、ようやく試験栽培の段階から農民による生産段階に移行したところです。その他の国では、ネリカの試験栽培が始まったばかりであり、一部で種子増産などの取組が行われているところです。

(出典:WARDA)

4.普及のために何が必要か?

援助関係者、研究者等の間では、ネリカの長所は広く認識されていますが、農民の多くは、新しい品種であるネリカについての情報をほとんど持っていない上、自らの収入に直接関係する問題であることから、ネリカの長所を自ら確かめた上でないと、新しい品種の導入には慎重になりがちです。このため、ネリカの一層の普及に向けて、農民参加型の栽培試験などを通じて、農民にネリカの長所を理解してもらいながら、地域の自然条件に適した品種・栽培法を特定する必要があります。また、ネリカの種子の供給が不十分なため、生産者の需要に十分応えられていないことから、種子増産をさらに進めることも重要です。さらに、ネリカを商品として販売するために必要な脱穀、精米など収穫後処理(ポスト・ハーベスト)技術の向上、各国での普及活動を担う農業技術指導者の能力強化を図る必要があります。

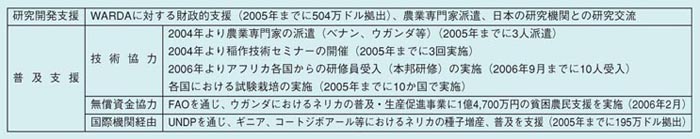

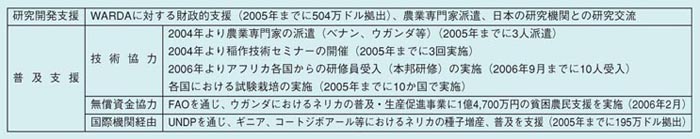

5.日本はどんな支援をしているのか?

1997年からアフリカ各地の気候・土壌条件に適合した新品種のネリカの研究開発、ウガンダ、ベナン、ギニア等を中心とした試験栽培、種子増産及び普及に関する次のような支援を、UNDP、FAO、CGIAR等の国際機関やNGOと連携しながら実施してきました。日本は引き続きネリカの普及に向けて、種子増産、収穫後処理技術の向上、農業技術指導者の能力強化など日本の知見を活かした協力を積極的に行っていきます。

次頁

次頁