本文 > 第I部 > 第2章 > 第1節 > ●友好関係の強化と日本の存在感

第1節 ODAを通じた友好関係の強化と対日理解の促進

第1章で説明したとおり、ODAは開発途上国の経済成長や福祉の向上を主な目的として行われる資金や技術の提供であり、開発途上国の抱える貧困などの開発問題の解決に貢献することを目指しています。しかしながら、ODAの活動の結果は、開発面での成果だけにとどまりません。ODAによる活動は、相手国政府との関係を強化し、相手国における日本の存在感を高め、さらには日本の考え方や理念、国際社会における立場等に対する理解や支持の強化にも貢献しています。

例えば、実際に開発途上国の開発のために援助を実施する過程では、日本の様々な分野の専門家や技術者が開発途上国の人々とともに汗を流し、日本の有する技術や経験を伝えます。このような活動を通じて、開発途上国においては、日本の援助に係る理念や基本方針への理解が深まり、また、協力に関わった日本の専門家と開発途上国の人々との間では、単なる技術や経験の移転にとどまらず、相互理解の増進や人間関係が構築され、ODA活動の終了後も様々な分野で日本との協力促進に貢献しています。これに加えて、ODAで提供された道路や病院等の恩恵を受ける人々の間では、日本のイメージ向上や親日的な世論の形成につながることも少なくありません。このようなODAの効果が達成されるためには、日本の援助活動が被援助国の国民の目に見える形で行われることが必要となります。日本の援助理念に基づき日本が得意とする分野で支援を行ったり、日本国民が援助事業に参画したりすることが、日本の「顔の見える援助」を行う上で重要です。

本節では、日本のODAの活動により、開発途上国との友好関係の強化と日本に対する理解の増進などにどのように役立っているかを紹介します。

●友好関係の強化と日本の存在感

日本のODAには、開発途上国に対する日本の知識や技術の移転、機材の供与、道路や学校といったインフラ設備の建設等、様々な活動があります。これらの活動は、開発途上国の人々の生活水準を高め、開発を促進しています。また、ODAに携わる日本人と被援助国の人々との間で信頼関係が深まり、人の繋がりが生まれます。さらに、ODA事業を通じて日本が戦後の発展の過程で得た経験、知識や制度が相手国に根づいていく場合もあります。その結果日本と被援助国の友好関係が強化され、相手国における日本の存在感が高まります。以下では、いくつかの例をあげて説明します。

●「日本人の病院」(ドミニカ共和国)

ドミニカ共和国では、機材や人材が不足し、また、限られた数の患者しか受入れられなかったルイス・アイバール国立病院に対して、ODAにより消化器専門病棟を建設し、画像診断技術や患者管理システム強化などの指導を行いました。その結果、同病院は、中米・カリブ地域でトップレベルの医療技術をもつようになり、また、幼児死亡率の原因となっていた下痢などの消化器疾患等の1週間の患者数は、日本が協力を始める前の1年間の患者数に匹敵するほどに増大しました。その後、ルイス・アイバール病院は、ドミニカ共和国における日本の協力の象徴的な存在となっており、患者がこの病院に行く際には「日本人の病院(Hospital de los japoneses)」と言えばタクシーの運転手に通じてしまうほどになっています。こうした協力の成果が、日本に対するイメージ向上や親日的な世論形成、ひいては相手国との友好関係増進に貢献していることは想像に難くありません。

「日本人の病院」と呼ばれているルイス・アイバール国立病院

●日本のバスと火力発電支援(モンゴル)

モンゴルにおいては、首都ウランバートルで唯一の公共交通機関であるバスの台数が少なく、車中の混雑が激しかったことから、合計100台のバスを供与するとともに、バスの車庫の整備を支援しました。日本とモンゴルの国旗が付いているバスについて、モンゴルの通産大臣は「綺麗で快適な日本のバスは女性に大変好評です」と述べています。

また、日本は、ウランバートル市の電力供給にとって最も重要な設備の一つであるウランバートル第4火力発電所に対して、15年にわたり改修工事や運営改善を行ってきました。これにより、経営・技術レベルが大きく改善され、発電所が効率的に運営されるようになり、安定した電力供給を通じた市民生活の向上や大気汚染の防止に大きな貢献をしました。15年という長期間にわたる日本人専門家の協力は、第4火力発電所の職員の間で日本に対する尊敬と友好の気持ちを醸成しました。1995年に起こった阪神・淡路大震災では、地震発生直後に、当時のモンゴル首相がウランバートルから直行し、大阪空港にて被災者のために多くの毛布等を日本側関係者に引き渡し、震災直後の神戸市当局等に迷惑をかけてはならないという気持ちから、直ちにウランバートルへ引き返しました。

日本のODAを通じた開発支援に対する取組はモンゴルのテレビ番組や新聞報道などで積極的に取り上げられており、一般国民の間に広く伝わっています。現地世論調査によれば、モンゴル国民の7割以上が日本に対して親近感をもっており、さらには9割を超える人々が日本のODAを高く評価しているということです。

ウランバートル市内を走っている日本のバス

ウランバートル第4火力発電所

●交番制度の導入と普及に向けた協力(シンガポール)

日本は、開発途上国のニーズを踏まえて、日本で培われた優れた経験や技術を活用した援助を実施し、開発途上国の発展に貢献しています。ODAを通じて伝えられた経験や技術の中には、相手国で高い評価を得て全国的に普及した例も少なくありません。そして、日本の経験や技術が普及することによって、相手国の人々の間で日本に対して親近感をもったり、尊敬の念を有するようになるといった効果があります。例えばシンガポールに対しては、日本の交番制度の導入を支援し、国内には90か所以上のシンガポール型交番(注)が開設されています。シンガポールの交番は、世界でトップクラスにあるシンガポールの治安維持に大きく貢献しており、交番制度導入の経験は広くアジア全体、太平洋島嶼国や中東、アフリカ諸国などにも紹介されています。日本とシンガポールで共同実施している第三国向け研修プログラムの「交番セミナー」には、2005年までに25か国以上から240名以上が参加しており、「交番」という日本独自の制度を通じて日本のイメージ向上や親近感の醸成につながっています。

日本の交番制度を導入して建てられたシンガポール型交番

●一村一品運動の広がり(アジア、アフリカ等)

一村一品運動は1979年に大分県で始まった取組で、地域の資源や伝統的な技術を活かし、その土地独自の特産品の振興を通じて地域の活性化を図るものです。こうした日本国内における地域活性化のための活動にヒントを得て、開発途上国における貿易を通じた自発的な経済発展を図るための一つの方法として発展させたものが、アジアやアフリカ諸国で行われている一村一品運動です。

具体的な取組として、タイでは都市と貧しい農村の経済格差の解消が課題となっており、その解決策として、日本の一村一品運動が全国的に導入され、地方村落の貧困削減に貢献しています。日本はタイ政府の要請を受けて専門家を地方へ派遣し、タイ国内の各地から特産品を選び、生産者による品質・デザインの改善などを支援してきました。また日本国内においても、タイの「一村一品運動」の下で生産された特産品を展示会等で紹介し、販売促進に努めました。こうした活動により、今やタイでは加工食品、シルク製品、竹細工などのさまざまな製品が地方村落で生産され、地域住民の所得向上に役立つとともに、輸出を通じて貴重な外貨獲得源になっています。一村一品運動をはじめとするタイの草の根政策は、2001年から2003年にかけて同国のGDP(Gross Domestic Product:国内総生産)を0.86%上昇させたとの試算もあります。

タイ版一村一品運動の行政担当者に、商品のパッケージについて相談する生産者(チェンマイ県)(写真提供:NPO法人 大分一村一品国際交流推進協会)

最近では、一村一品運動は、タイだけにとどまらず中国やモンゴル、インドネシアなど他のアジア諸国に広がっており、また、マラウイ、チュニジア、ガーナ等アフリカ諸国でも導入されています。さらに、一村一品運動の成果に注目したUNDP(United Nations Development Programme:国連開発計画)は、日本の資金協力により、2006年からモンゴルで、一村一品運動の普及プロジェクトを開始しており、また今後中央アジア等で同様の普及プロジェクトを実施しようとしています。

日本としても一村一品運動の促進に力を入れており、2005年7月にはG8サミットに際して小泉総理大臣(当時)が発表したアフリカ開発政策の中でも、貿易・投資の促進のための施策として、一村一品運動への支援を挙げています。

また、2005年12月、WTO(World Trade Organization:世界貿易機関)香港閣僚会議に先だって、小泉総理大臣(当時)は、「開発イニシアティブ」を提唱しました。このイニシアティブは、貿易促進を通じて開発途上国の持続的開発を支援するための包括的な支援策ですが(開発イニシアティブの詳細は囲みI-1を参照してください)、この中でも「一村一品運動」への支援は、重要な施策として位置づけられており、JICAを通じた技術協力、AOTS(Association for Overseas Technical Scholarship:海外技術者研修協会)による研修事業やJETRO(Japan External Trade Organization:日本貿易振興機構)による国内での展示会など、包括的な支援を行うことが提案されています。

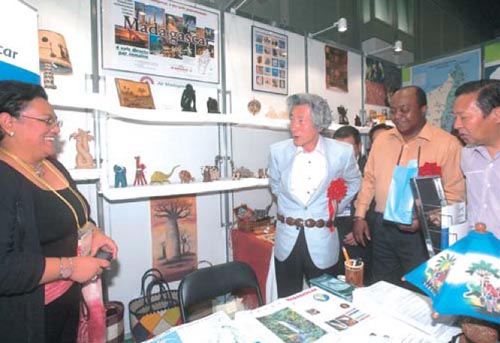

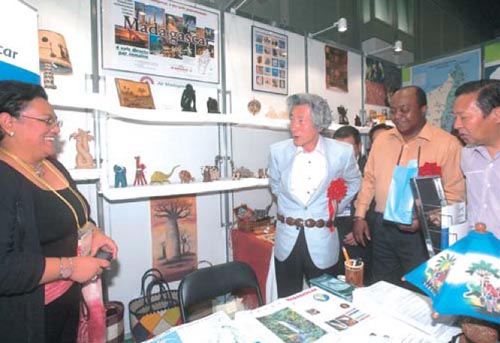

このような対外的な発表を行う一方で、具体的な取組も開始されています。在外公館を中心として有望産品や優良案件の発掘を行うと同時に、日本国内では2006年2月から経済産業省が中心となり一村一品キャンペーンを展開しています。これは、開発途上国の産品の紹介を通じて開発途上国の輸出促進向上に対する支援を行うもので、開発途上国等80か国(うちアフリカ53か国)が参加しています。具体的には、国内主要空港において空港展を開催した他、メコン展、太平洋諸島展等のイベントも開催しました。9月には小泉総理大臣(当時)の参加を得てアフリカン・フェアも開催されました。さらにこのようなイベントに加え、2006年8月から9月にかけて、AOTSが実施した一村一品研修には、開発途上国45か国より80名の研修生が参加しました。

また、APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation :アジア太平洋経済協力)でも“One Village One Product” Seminarを開催し、APEC中小企業大臣会合の共同声明文にも、セミナーを踏まえた地方産品振興の奨励について記載されました。

こうした取組は、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)の「貿易のための援助(Aid for Trade)」に関する報告書でも、日本の一村一品運動は、地方政府や民間部門に直接働きかけ、貿易による利益を拡大するだけでなく、民間部門や市民社会の関与を強化するものとして評価されています。

一村一品運動は各国で高く評価され、提唱者の平松守彦元大分県知事はラオス国立大学から名誉教授の称号を授与されました。また、大分県と開発途上国の地方自治体などとの地域間交流も盛んに行われるようになりました。日本で生まれた地域活性化のための活動は、開発途上国の経済の活性化のための有効な手段となるとともに、日本との友好関係の強化にも貢献しています。

写真:アフリカン・フェアに出席した小泉総理大臣(当時)(写真提供:内閣広報室)

次頁

次頁