本文 > 第I部 世界の平和と繁栄のための日本の政府開発援助

第I部 世界の平和と繁栄のための日本の政府開発援助

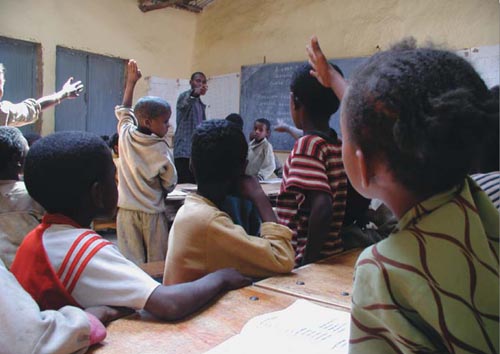

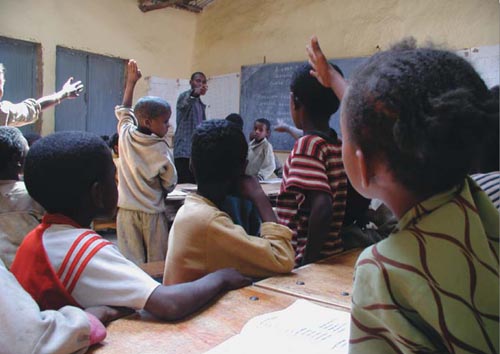

元気よく手をあげて質問に答えようとする児童たち(エチオピア)(写真提供:JICA)

水田で作業する女性(タンザニア) (写真提供:JICA/大渕喜隆)

第I部 Summary

第I部では、日本の政府開発援助(ODA)が辿ってきた歴史を振り返るとともに、近年、国際環境の変化に伴って日本のODAに新たな使命が求められており、ODA改革を進めながらこのような使命を果たそうとしていることを、具体例を挙げて特集しています。

第1章では、ODAの歴史を振り返ります。1954年に開始されたODAは当初、アジア諸国との友好関係を再構築し、冷戦構造下の自由主義陣営を強化するとともに、日本の輸出を振興する役割を担いました。その後、高度経済成長期を迎えて、ODAは量的に拡大し、広汎な分野・地域をカバーするようになりました。1970年代の石油危機に際しては、構造調整融資が世界の潮流となる中、敢えてプロジェクト支援を並行して継続し、「東アジアの奇跡」と呼ばれるめざましい経済発展に貢献しました。1990年代に入ると、冷戦構造が崩壊するとともに、環境等の地球規模の課題に焦点が当たるようになり、このような状況を背景として、1992年6月にODA大綱が策定されました。

21世紀に入ると、厳しい財政状況の下でODA予算が縮小し、一方で新興国の経済的台頭、地球規模の課題の深刻化などが進行し、国際社会では「人間の安全保障」の考え方が提唱され、2000年には「ミレニアム開発目標」がまとめられました。2001年、米国の同時多発テロ事件を機に、テロの温床である貧困の削減が極めて重要な課題となりました。こうした状況を受けて、2003年8月、ODA大綱の改定が行われ、ODAの目的として、国際社会への貢献のみならず、日本自身の安全と繁栄に寄与することが明記されました。さらに今後は、民間経済活動の促進や、資源・エネルギーの確保といった目的のためにODAを戦略的に活用することが期待されています。

こうした使命を果たすことができるよう、2006年には抜本的なODA改革が行われ、官邸に海外経済協力会議、外務省に国際協力局がそれぞれ設置され、JICAをODAの3つの手法の一元的な実施機関とするための法整備が行われました。

第2章では、ODAが直面する課題として、友好関係の強化と対日理解の促進、開発における貿易・投資の重要性とODAの役割、地球温暖化と環境協力、農業開発、感染症、海の安全確保及び平和の構築を取り上げ、近年のODAの展開を、具体的事例とともに概観しています。

第3章では、最近行われた一連のODA改革について、2006年2月の「海外経済協力に関する検討会」報告書、同年4月の海外経済協力会議の設置、8月の外務省国際協力局の新設等についてまとめています。また、2005年以来行われてきたODA改革の努力について、戦略性の強化、現地機能の強化、効率性の向上、スキーム間連携の強化、他ドナー・NGOとの連携強化、コスト削減、不正防止への取組強化等のポイントに分けて説明しています。

次頁

次頁