column II-11 インド ~ウッタル・プラデシュ州に導入された日本の「道の駅」~

都市と地方の間に存在する格差は、開発途上国においても深刻な問題となっています。従来の開発援助では、中央主導型の大規模な開発事業を通じて、地方の生活水準の向上を図ることが主流となっていました。しかし、近年では、地方の住民が自ら地域の開発に参加できる地域参加型の援助が導入されています。

地域参加型の開発政策のモデルとして、日本の「道の駅」が注目を集めています。「道の駅」は道路利用者に快適な休憩施設や、観光・医療情報等を提供する施設として、1993年から日本全国に設置されており、地方自治体等が中心となって運営しています。「道の駅」では地域住民が計画・運営に参加し、地域産業の振興・地域経済の活性化を図ります。「道の駅」は各地で成功し、2005年8月の時点でその数は830にものぼっています。

JBICは、「道の駅」の成功に注目し、開発途上国の地域開発事業において、「道の駅」のシステムを導入する試みを始めています。道路を整備するだけでなく、地域住民が集まり生産物を販売する場を設けることで、地域振興を図るものです。また、世界銀行は、日本における「道の駅」の成功事例やJBIC による取組に注目し、2004年に国土交通省、JBICと共同で「道の駅」に関するセミナーを開催し、「道の駅」のノウハウを集めたガイドラインを作成しました。

開発途上国における「道の駅」のシステムの導入例として、インド北部のウッタル・プラデシュ州の観光開発計画があります。同州は、仏陀の生涯と深いかかわりを持ち、様々な観光・巡礼ルートを抱えていますが、基礎インフラが十分に整備されておらず、観光開発が大きく立ち遅れていました。日本政府は、2005年に約95億円の円借款を供与を決定し、観光地周辺の基礎インフラを整備するとともに、「道の駅」のシステムを導入して、地域住民が主体となった地域経済の活性化及び住民の能力開発を支援する予定です。

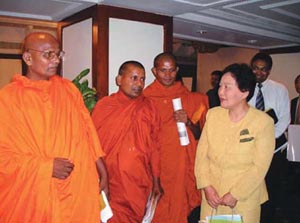

「道の駅」の導入に際しては、地域住民の理解を得るためのワークショップが開催され、仏跡観光地であり、すでに12の「道の駅」が設置・運営されている奈良県の地方自治体や「道の駅」の関係者が、インド側の関係者に運営等のノウハウを直接提供しました。同県の関係者が、「道の駅」が果たす地域への経済効果や体験談、住民参加の意義についてインド側の関係者に熱心に説明を行ったことにより、インド関係者の理解を得ることができたのです。

道の駅「ふたかみパーク當麻」駅長(奈良県)と話す僧侶たち(写真提供:JBIC)

現地で開催されたワークショップの様子(写真提供:JBIC)

次頁

次頁