column II-4 日本の伝統工法を活かしたメコン河の河岸侵食対策

ラオスを南北に縦断するメコン河は、流域に肥沃な土壌をもたらし、ラオス平野部に豊かな穀倉地帯を形成しています。その一方で、雨季には水位が10メートル以上あがるほど水量が急激に増加し、河岸を侵食し、それに伴い首都ビエンチャンでは敷地の侵食、民家・送電線の被災等、深刻な被害が発生しています。ラオス政府は、1990年代から河岸侵食対策を行ってきましたが、コストの高い輸入資機材を使った護岸対策等であったため、予算が極めて限られる中で、十分な対策を取ることができませんでした。

そこで日本は、ラオス政府の要請に応じて、「ビエンチャン市周辺メコン河河岸侵食対策計画調査」を2001年から開始し、河岸侵食対策のマスタープランをラオス政府と共同で作成しました。この調査では、粗朶沈床(そだちんしょう)をはじめとする日本の伝統護岸工法が提案されました。粗朶沈床とは、明治の初期にオランダ人技師により日本に伝えられ、淀川、木曽川、利根川、信濃川などで使われている日本の伝統的な護岸工法です。里山から伐採した雑木をマット状に編み合わせて川底に沈めるこの工法は、現地で手に入る資材の活用により低コストでより広範囲にわたって護岸工事ができる利点があります。また、木々のすき間の形状が多様なため、小魚や底生動物などの水生生物の生息場所も提供する自然に優しい工法です。

ラオス政府は前述のマスタープランに基づき、自国の予算で粗朶沈床の工法を取り入れた河岸侵食対策事業を実施しています。2005年1月、日本は、粗朶沈床工法をはじめとする日本の伝統的な護岸工法の普及を技術面で支援するための協力プロジェクトを開始しました。日本の支援を受けた河岸侵食対策が進んだ結果、侵食され崖状の裸地であった河岸は、約3年の間に植生が回復し、緑が茂る河岸に変化してきました。これまでは危険で人が近づけなかった河岸に今では子供たちが集まり、釣りを楽しむ光景が見られるようになっています。

また、この日本の伝統護岸工法は公共事業に採用されるに留まらず、日本から指導・研修を受けたラオスの関係者によって、ラオス国立大学工学部の河川工学の講義の中でも紹介されるようになっており、より広くラオス国内で知られるようになってきています。

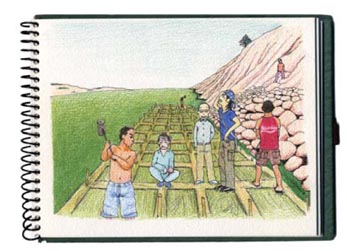

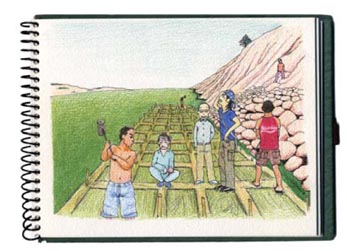

「粗朶沈床」をメコン河に接置している様子(写真提供:国土交通省)

俳優の関口知宏さんも取材のためメコン河の工事現場を訪れました。(「関口知宏の地球サポーター」毎週金曜日夜9 時54分から10時まで「テレビ東京」で放映中(絵は関口さんによるスケッチ))

粗朶沈床により見違えるようになったメコン河(上:施行後、下:施行前)(写真提供:北陸粗朶業振興組合)

次頁

次頁