資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 11 オーストラリア

11 オーストラリア

(1)援助政策等

1996年3月に13年ぶりに政権を獲得した現保守連合政権は第4期目に入り、オーストラリア史上2番目の長期安定政権となっている。その間、援助政策の目標を「開発途上国の貧困削減、持続可能な開発を達成することによる国益増進」に据えつつ、援助政策の見直し・強化を進めてきた。2002年9月に「成長、安定及び繁栄への投資」と題する政策文書を発表し、貧困削減のための経済成長の重視、そのための人材育成の強化という考え方を鮮明に打ち出して、ともすると網羅的だった前回の援助方針をより理論だったものに精緻化した。

さらに、9.11事件、バリ島爆破事件、ソロモンの治安悪化等を受け、貧困削減のためには地域の平和と安定が不可欠、地域の不安定化は直接オーストラリアの安全保障を脅かす要因になるとの認識を深め、政策指針として[1]良い統治、[2]開かれた貿易経済体制、ITへのアクセス向上と恩恵を受けられるような環境作り、[3]基本的サービスの提供、[4]地域の安全保障強化、[5]持続可能な資源管理、の5分野を特定し、特に[1]に重点を置くようになった。

重点地域は、アジア・太平洋、特に近隣諸国に焦点をあてることを明言している。対近隣諸国外交は、上記認識に基づき、従来「新植民地主義」の批判を恐れて内政への関与をできるだけ避けていたものから介入主義へ大幅に転換させ、ソロモンへの多国籍警察部隊(後方支援車を含む)による「協調的介入」、パプアニューギニア及びソロモンへの警察・財政・司法・国境管理等重点行政分野におけるオーストラリア人行政官派遣(各分野数十人から数百人規模)、インド洋津波災害を受けたインドネシアへの10億豪ドルの復興支援等、集中投入方援助手法をとるようになった。

2005/06年度(2005年7月から2006年6月)中にオーストラリアの中長期的援助戦略を示す援助白書を発出することを公約しており、それに向けたたたき台として、「オーストラリア援助:包括的アプローチ」と題する政策文書を2005年3月に議会に提出した。それによると、政府・民間のリソースを最大限動員する包括的アプローチをとりつつ、今後数年間で特に次の分野に重点的に取り組み、効率的援助を目指すとしている([1]インドネシアとの連携強化、[2]脆弱な近隣諸国に対する長期的独創的アプローチ、[3]経済政策刺激策、[4]政治ガバナンスと腐敗撲滅、[5]国境を越えた脅威への対処(特にHIV/エイズ)、[6]安定と安全保障)。

予算的には、2005/06年度予算の援助総額は24億9,100万豪ドルで前年度比11.7%増である。セクター別では、良い統治分野の援助が最大の36%を占めている。国別では、パプアニューギニア、インドネシア、ソロモンの順である。

(2)実施体制

1946年の援助開始以降援助部門は各省庁の下に個別に存在していたが、1974年にこれらを統合してオーストラリア開発援助庁(ADAA:Australian Development Assistance Agency)を設置、1976年に外務省の外局となり(ADAB:Australian Development Assistance Bureau)、1987年に2省が統合されて設立された外務貿易省の下で名称変更(AIDAB:Australian International Development Assistance Bureau)を経て、1995年3月に現行のオーストラリア国際開発庁(AusAID:Australian Agency for International Development)となる。

前労働党政権時代は開発協力大臣(閣外大臣)がAusAIDを所管していたが、現政権においては外務大臣が所管しており、AusAID長官は援助政策策定・実施において外務大臣の直接の指示を仰ぐ立場にある。なお、同長官は組織運営の観点からは外務貿易次官の指揮下に入る。

AusAIDは国内事務所1か所、海外事務所23か所を有し、定員はオーストラリア国内444名、在外64名の合計508名(2004年6月現在。2003/04年年次報告)である。

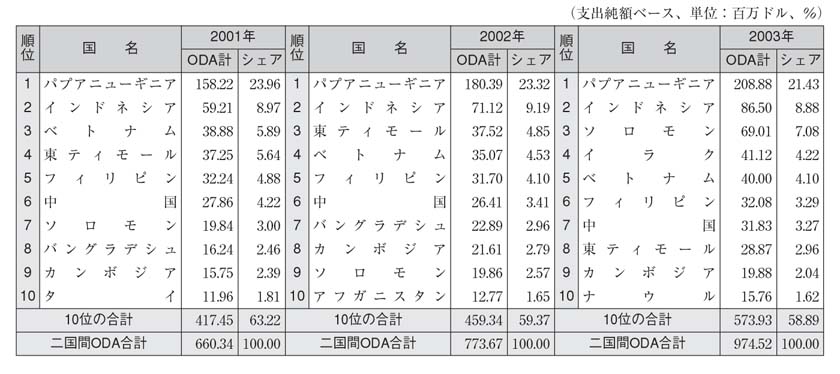

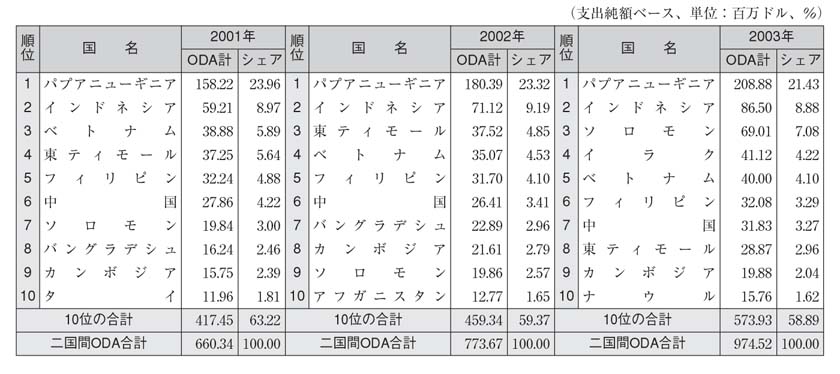

(1)ODA上位10か国

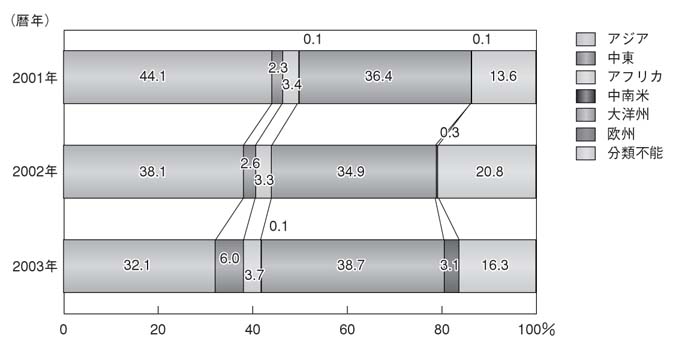

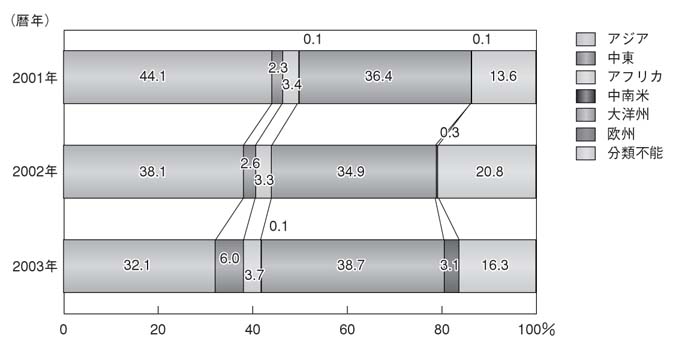

(2)地域別割合の推移(外務省分類)

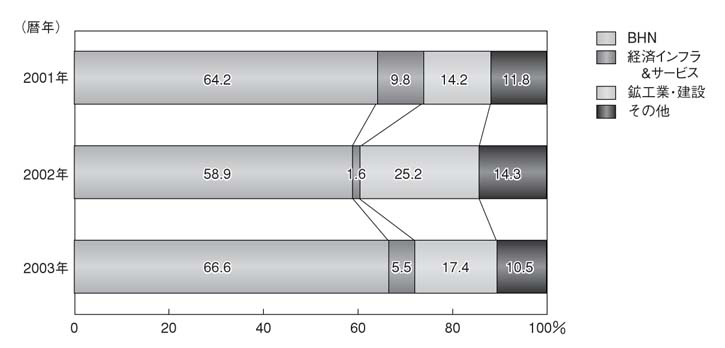

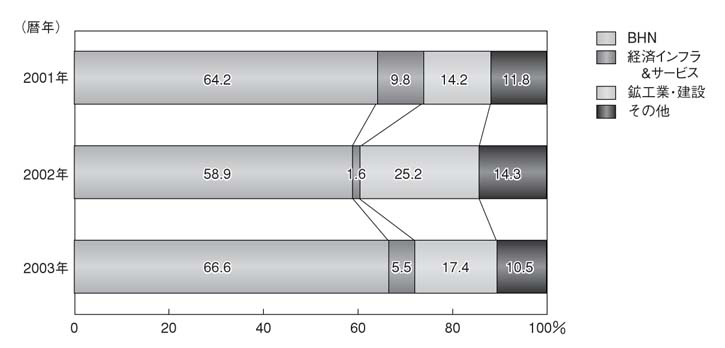

(3)分野別割合の推移

次頁

次頁