column II-8 サウジアラビア人技術者に日本の「技」を伝えるために

現在サウジアラビアでは、人口の60%以上を占める若者(25歳以下)の就職難が深刻な社会問題になっています。その一方で、同国の労働人口の約55%は、周辺諸国から高額の給与を求めて集まってきた外国人ビジネスマン・労働者で占めています。このような状況を踏まえ、サウジアラビア政府は若年層の就職問題を解決するため、外国人労働者の削減を行ったり、自国民の雇用枠を増やすよう企業に要請するなどして、自国民の就職率を増大させる「サウダイゼーション」を内政の最重要課題の一つと位置付けています。

現在、最大の課題は、サウジアラビアの若者の技術・技能水準をどのようにして産業界の要求するレベルまで高めて、彼らの就職を促進するかという点です。サウジアラビア人が、高い技術水準と職業意識を有する外国人労働者と競争して就職するのは並大抵のことではなく、「サウダイゼーション」を円滑に進めるためには、サウジアラビアの若者に職業訓練を施すことが必要不可欠となっています。

こうした中、同国政府が注目したのが、古来より「モノづくり」の伝統を有し、高い技術力を背景に工業化を進めてきた日本でした。1998年にはアブドゥッラー皇太子(当時)が来日し、産業界が求める質の高い人材を育成することを目標とした自動車高等研修所を設立するための協力を求めました。

このプロジェクトの特徴は、両国の政府と産業界が密接に連携している点にあります。両国の自動車業界が協力して研修所を開設し、日本政府はJICAを通じ、サウジアラビアの職業訓練庁に対して実施している技術協力と連携する形で、サウジアラビア政府認可の自動車整備学校として運営しています。

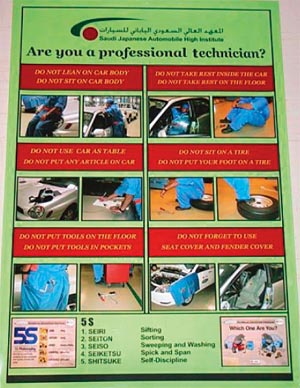

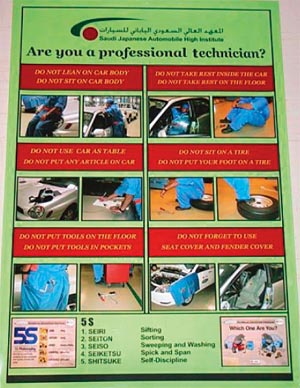

研修所での日本の専門家の活動内容は、自動車整備分野での技術移転だけにとどまりません。日本的な、「整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、躾(Shitsuke)」の「5S」といった基本の心構えから、仕事に向かう姿勢などを学ぶとともに、チームワークを身に着けるといった研修も行います。日本では当然とされるような、高い安全意識やモノづくりの伝統が必ずしも存在しないサウジアラビアで、日本的な職業意識を植え付けることは大きな挑戦といえます。サウジアラビア政府も、この研修所が、日本の技術とともに仕事に対する日本的な勤勉の「心」を学ぶ場となることに大きな期待を寄せています。

研修所を卒業した若者は、サウジアラビア国内の自動車総台数の約70%のシェアを占める日本車のディーラーに、整備士として就職することが約束されています。同研修所は、2004年に190名の卒業生を輩出し、今後も毎年200名前後の若手技術者を訓練する予定であり、「サウダイゼーション」の好事例として、サウジアラビアのマスコミにもたびたび取り上げられるに至りました。注)

技術者の心得についての貼り紙。「整備中の車体を机として使わない」といった注意書きがある。 (写真提供:JICA)

研修中のサウジアラビア人技術者たち (写真提供:JICA)

注)2004年のG8シーアイランド・サミットにおいて、政治的、経済的および社会的分野における拡大中東・北アフリカ地域諸国の自発的な改革努力をG8が支援するものとして「拡大中東・北アフリカ構想」が合意された。日本は、地域の安定と発展のためには急増する若年層への雇用機会の創出が喫緊の課題であるとの認識に基づき、向こう3年間で教育・識字分野で10万人、職業訓練分野で1万人が裨益する支援を行い、また、当該地域の中小企業支援のために国際金融公社(IFC:International Finance Corporation)に設置される基金に最大1,000万ドルの拠出を行う旨を表明した。サウジアラビアに対する協力は、こうした日本の取組の一環として位置付けられる。

次頁

次頁