columnI-17 野口記念医学研究所の新たな挑戦~研究者の現場参加

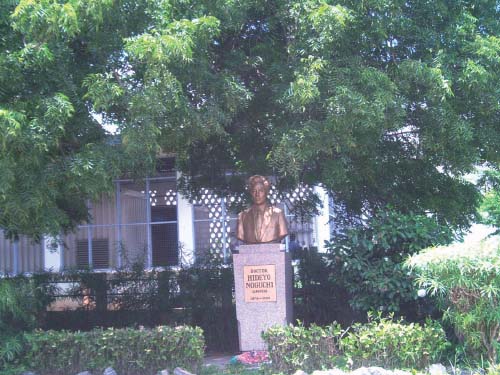

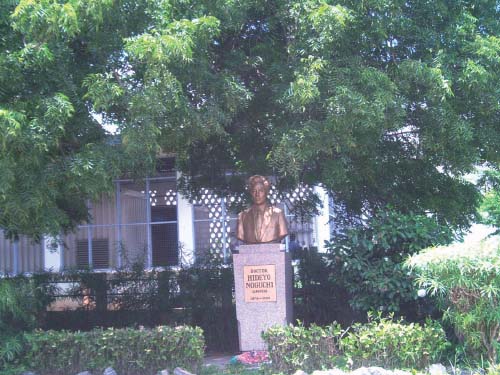

黄熱病の研究に生涯を捧げ、自ら黄熱病によりガーナで亡くなった野口英世博士は、同国で最も有名な外国人の一人です。その功績を讃え、博士の遺志を継ぐ野口記念医学研究所(以下、野口研)は、設立から本年で25周年を迎えました。野口研は、施設・機材整備、研究者・技術者の養成など多岐にわたる日本の支援を経て、今日では、感染症分野で西アフリカ地域を代表する医学研究機関としての評価を確立しています。

25周年を迎えた2004年、この野口研では、1998年のバーミンガム・サミットで日本が提唱しこれまで推進してきた国際寄生虫対策の一環として、「西アフリカ国際寄生虫対策センター」事業(West African Centre for International Parasite Control、WACIPAC)が開始されるという新たな動きがありました。この事業は、西アフリカ地域諸国による寄生虫対策への技術支援を行うためのもので、地域センターとしては、世界で3番目のものとなります。(注)

このプロジェクトでは、まず子供たちに対する保健衛生教育と集団駆虫を行い、それを通じてコミュニティ自身の寄生虫対策への積極的な参加を促すことを目指しています。この一連の作業は、教師、保護者、コミュニティの指導者、教育省および保健省の地区係官など、多くの人々の参加と協力を必要としますが、中でも、野口研の研究者は、科学的な裏づけを提供しているだけではなく、パイロット事業の構成、さまざまな参加者間の調整などの段階でも作業をリードしています。実際に集団駆虫を実施する際には、研究所のチームが教師や保健所職員とともに、子供たちや保護者、地域住民への説明を行うと同時に、駆除された寄生虫の展示・紹介などを行っています。往々にして研究室に閉じこもりになりがちな科学者を、こうした現場での作業に駆り立てるものは何でしょうか。

野口研の研究者たちは、これまでの協力や共同研究を通じ、日本の研究者との交流を続けてきましたが、その過程で、かつて日本においても大きな問題であった寄生虫の流行が、住民と行政、そして研究者の密接な協力により解決された経緯を知ったのです。ある研究者は、医学研究者としての社会的使命をかきたてられた、と述べています。もちろん、当時の日本と今のガーナおよびアフリカの社会がおかれた状況は同じではなく、アフリカの研究者はさまざまな困難に直面しています。しかし、日本の25年にわたる野口研での協力は、単なる技術の移転にとどまらず、研究者達に将来への希望とともに困難に立ち向かう力を与えました。今回のWACIPACの立ち上げの過程では、日本が重視してきている地道な「人づくり」支援の重要さが改めて浮き彫りになりました。

注:この他、東南アジアを対象としたタイのアジア国際寄生虫対策センター(ACIPAC:Asian Centre of International Parasite Control)と東・南アフリカを対象としたケニアの東・南アフリカ地域国際寄生虫対策センター(ESACIPAC:Eastern and Southern Africa Centre of International Parasite Control)があります。

野口英世像

寄生虫に関する保康衛生教育の様子 (写真提供:WACIPAC)

次頁

次頁